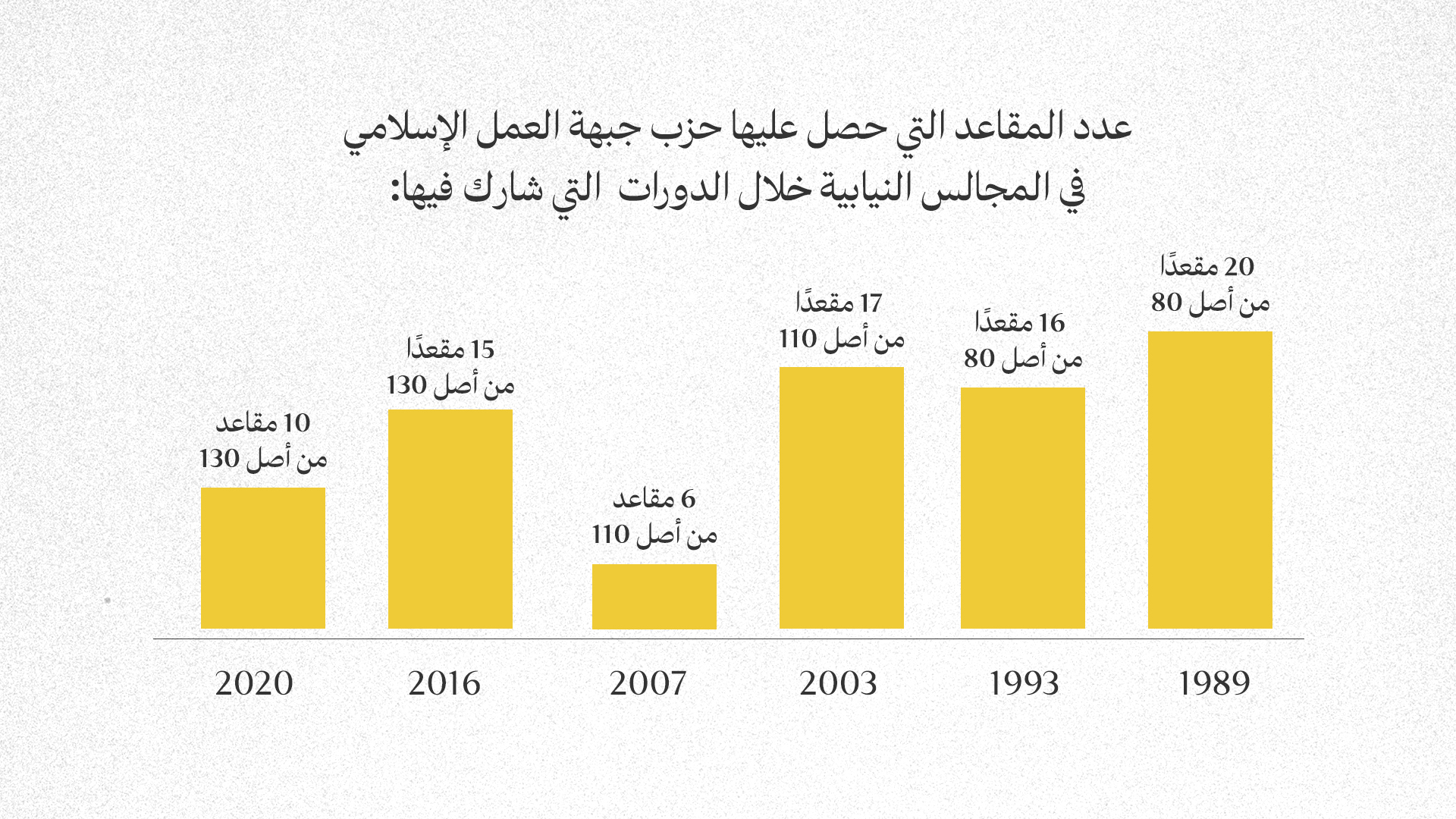

أسفرت الانتخابات البرلمانية الأردنية الأخيرة عن فوز حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بـ31 مقعدًا من أصل 138، مقارنةً بسبعة مقاعد في البرلمان السابق، وهي نتائج غير مسبوقة منذ تأسيس الجماعة في الأردن. وعلى الرغم من دخول قوانين جديدة لتنظيم عمل الأحزاب وانخراطها في الانتخابات، إلا أن معظمها فشل في الوصول إلى البرلمان الذي ضمّ ممثلين عن 10 أحزاب فقط من أصل 38 حزبًا، كما لم تحقق الأحزاب التي وصلت إلى المجلس نتائج قريبة من المقاعد التي حصدتها الجبهة، نتيجة تآكل شعبية الأحزاب التقليدية "اليسار والقوميين" على مدار 30 عاما من جهة، وتوجس الناخبين من الأحزاب الجديدة التي يتزعمها سياسيون ونواب سابقون مقربون من أجهزة الدولة من جهة أخرى.

لكن قلة شعبية المنافسين لم تكن السبب الرئيسي في فوز الإسلاميين، حيث ساهمت عدة عوامل في هذا النجاح على رأسها موقف الجبهة المؤيد للمقاومة الفلسطينية وعلاقتها بـ"حماس" التي تشاركها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. وبحسب ورقة تقدير موقف صادرة عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، لعب التصويت العقابي دورًا حاسمًا في فوز حزب "جبهة العمل الإسلامي" في الانتخابات، حيث عبر الناخبون عن احتجاج شعبي واسع تجاه الأوضاع السياسية والاقتصادية، خاصةً في ظل الموقف من الحرب على غزة. وأظهر استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 أن 86% من الأردنيين غير راضين عن مواقف الحكومات العربية تجاه الحرب. وفي مقابل هذا الغضب الشعبي، اعتبر الحزب الحرب على غزة مسألة داخلية أردنية، ونظم احتجاجات منذ اليوم الأول، وشارك في تأسيس "الملتقى الوطني لدعم المقاومة"، كما تعرض عدد من أعضائه للاعتقال نتيجة الاحتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية في عمان، وهي أحداث ملموسة وجدية معاكسة تمامًا للمواقف الرمزية الصادرة عن أحزاب الموالاة.

بالإضافة إلى موقفه من الحرب، ساهم موقف الحزب من استشهاد ماهر الجازي عشية الانتخابات في رفع رصيده الشعبي (نفذ الجازي عملية على معبر الكرامة قتل فيها ثلاثة إسرائيليين)، حيث زار وفد من قيادة الحزب بيت العزاء في الحسينية بمحافظة معان وأصدر بيانًا داعمًا للعملية، بينما تجاهلت معظم الأحزاب الأخرى الحدث، وقد ساهم هذا الموقف في تعزيز الدعم للحزب، حيث حصل على 44% من الأصوات في معان والمركز الأول في دائرة بدو الجنوب التي تضم عشيرة الجازي.

كما رفع الحزب شعار "استعادة نقابة المعلمين" ضمن حملته الانتخابية، وذلك بترشيح نائب نقيب المعلمين السابق ضمن قائمته على مستوى الدائرة العامة، والذي كان له دور بارز في الدفاع عن النقابة خلال فترة إغلاقها، واعتقل وأُحيل إلى التقاعد جراء ذلك، مما ساهم في حشد أصوات إضافية للحزب، خاصةً من قِبل المعلمين الذين يبلغ عددهم حوالي 140 ألف معلم، فضلًا عن وجود مرشحين آخرين من أعضاء النقابة السابقة في قوائم الحزب المحلية والعامة وشخصيات معارضة كبيرة، مثل صالح العرموطي الذي يحظى بتأييد شعبي كبير.

العامل الآخر المهم كان الخبرة السياسية التراكمية للجبهة في الأردن والذي وظفته في تشكيل قوائمها الانتخابية، بحيث استقطبت شخصيات وازنة لها ثقل وتأييد شعبي مثل نقيب المعلمين السابق ناصر النواصرة، الذي قاد احتجاجات ضد الحكومة بعد حل نقابة المعلمين، وصالح العرموطي أبرز وجوه المعارضة في البرلمانات السابقة. كما تربط الكثير من التحليلات النجاح غير المسبوق لجبهة العمل في انتخابات شهد لها بالنزاهة والشفافية على خلاف معظم الدورات السابقة، بأن السلطات الأردنية أرادت فوز الإسلاميين لإبلاغ الغرب بأن استمرار العنف الإسرائيلي سيؤدي إلى صعود التيارات الإسلامية.

إقصاء جبهة العمل الإسلامي من تشكيل الحكومة

أظهرت استطلاعات الرأي التي أُجريت بعد "طوفان الأقصى" أن 66% من الأردنيين يؤيدون ما قامت به "حماس"، وذلك في وقت ساهمت فيه الحرب على غزة في توحيد صفوف الإسلاميين الذين أنهكتهم الصراعات الداخلية والانقسامات والتيارات الثلاث "الصقور التي تقود الجماعة حاليًا، والحمائم، والوسط"، ووجدت الشوارع المحيطة بالسفارة الإسرائيلية في عمان نفسها محطة لقاء بين الغضب الشعبي العارم ومواقف جبهة العمل الإسلامي".

لكن الانتخابات شيء وتشكيل الحكومة أمر آخر تمامًا، فقد كلّف الملك عبد الله الثاني مدير مكتبه جعفر حسان بتشكيل الحكومة، وهو مهندس الليبرالية في الأردن وصاحب المواقف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتناقضة تمامًا مع توجهات جبهة العمل الإسلامي، ما يجعلها كحزب فائز بالانتخابات في موقع المعارضة على عكس مجريات الأمور في الانتخابات التي يفوز فيها حزب ويشكل حكومة. وما زاد التعقيد أن الرئيس المكلّف عيّن في فريقه الوزاري ثمانية وزراء حزبيين، خمسة منهم من حزب الميثاق الذي لم يحصد سوى أربعة مقاعد في الانتخابات البرلمانية، بينما أقصى الإسلاميين من التشكيلة تمامًا.

عززت هذه الخطوة تبادل عدم الثقة بين الدولة وجبهة العمل الإسلامي، فبينما يبدو اختيار جعفر حسان لرئاسة الحكومة رسالة لتشكيل حكومة تكنوقراط لمعالجة الأزمات الاقتصادية بعيدًا عن الأيديولوجيا السياسية، رأت الجبهة أنها دلالة على جمود الإصلاح السياسي وتهميشًا متعمدًا لها رغم حصولها على غالبية المقاعد الحزبية في البرلمان، ولمحت إلى إمكانية التصعيد في الشارع وحجب الثقة عن الحكومة في البرلمان، وهو أمر شبه مستعبد لأن القانون ينصّ على أن عدم منح الثقة للحكومة يؤدي إلى حل مجلس النواب ودخول البلاد في فراغ سياسي وأزمة كبيرة في وقت حرج جدًا على المستوى المحلي والإقليمي.

إضافةً إلى شعورها بالإقصاء، ترى الجبهة أن تشكيل الحكومة بنفس النهج القديم الذي فشل في معالجة الأزمات التي تواجه البلاد وبوزراء سابقين كانوا جزءًا من حكومات سابقة راكمت المشاكل، لا يعكس الإرادة الشعبية التي عبر عنها غالبية الناخبين ولا تشكل تحولًا نحو الإصلاح السياسي، مما يعني أن الأردن على موعد مع صراع سياسي تحت قبة المجلس، سواء في مناقشة منح الثقة بالحكومة، مع العلم أن عدد مقاعد الإسلاميين غير كافي لعرقلة تشكيلها، أو على صعيد انتخاب رئيس مجلس النواب، وهو آخر ما ستقاتل من أجله الجبهة إذا ما أصبح استثناؤها من الحكومة أمرًا واقعًا.

منذ بدايات الدولة الأردنية، وتحديدًا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ربطت الإخوان علاقة وثيقة بالدولة أقرب ما يكون إلى تحالف وثيق في مواجهة التيارات القومية واليسارية المدعومة من جمال عبد الناصر. وبعد أحداث "أيلول الأسود" وصدام النظام مع الفصائل الفلسطينية ووقوفها إلى صفّ الدولة، توسع نفوذها ومُكّنت قوتها السياسية في المجتمع إلى بداية التسعينيات، حيث حصلوا على 22 مقعدًا في انتخابات 1989، وكان لهم تأثير واضح على السياسات الحكومية، لكنهم لم يشغلوا رئاسة مجلس النواب سوى مرة واحدة عام 1990، ولم يُمنحوا وزارات سوى في حكومة مضر بدران عام 1991. ومع وصول الملك عبد الله الثاني إلى العرش عادت العلاقات للتوتر، وخصوصًا مع إطاحة حكومة الإخوان المسلمين في مصر عام 2013 وحل التنظيم هناك. وفي 2014، اعتقلت السلطات الأردنية نائب المراقب العام للجماعة زكي بني أرشيد بسبب انتقاداته لدولة الإمارات، التي أدرجت الإخوان على قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وفي 2015، أصدرت السلطات تصريحًا بإنشاء جماعة إخوان جديدة بقيادة عبد المجيد ذنيبات، ما أدى إلى تصعيد الصراع الداخلي، إذ اعتبرت الجماعة القديمة هذا التحرك "انقلابًا" داخليًا. ومع اتساع الفجوة بين الجناحين، ركز ذنيبات على تعزيز الهوية الأردنية للجماعة ومحاولة استعادة أصولها المالية والمادية، فيما بقيت الجماعة الأصلية ترفض شرعية التنظيم الجديد.

وسط هذا الواقع الجديد، رفض جناح "الصقور" الاعتراف بشرعية الجماعة الجديدة، وأكد مراقبه العام همّام سعيد أن جماعته ليست بحاجة إلى ترخيص لتأكيد شرعيتها، كما رفضت قيادة "الإخوان المسلمين" الدولية الاعتراف بالجماعة المنشقة في الأردن وأعلن إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، أن "مجلس الشورى العام" لجماعة "الإخوان" في الأردن و"مراقب الجماعة العام" الدكتور همام سعيد، هما الجهتان الشرعيتان الوحيدتان المعترف بهما داخل الجماعة.

أمام هذا المشهد، أثار الانقسام المستمر داخل جماعة الإخوان تساؤلات حول مستقبل الحركة في الأردن وتأثيرها على الاستقرار السياسي، وكانت الدولة الأردنية هي المستفيد الأكبر من هذا الانقسام، مما أدى إلى تفكيك نفوذ الإخوان بشكل تدريجي، مع استمرار التحدي الكبير المتمثل في كيفية التعامل مع التيار المتشدد داخل الجماعة، والذي حصلَ على تعاطف جزء كبير من الشارع الأردني في سياق الحرب على غزة وحالة الغضب الشعبي على ممارسات إسرائيل، الأمر الذي أعاد الدولة إلى المربع الأول في عملية هدم بنية الإخوان تدريجيًا.

ففي ضوء هذه الأوضاع المشتعلة، بدأت أصوات مؤثرة من المعارضة بالدعوة إلى التقارب مع "حماس" باعتبار أن ذلك ضروري لحماية الأمن القومي الأردني من التهديدات الإسرائيلية، وأن تدهور العلاقات مع "حماس" وطردها من عمان كان نقطة تحول سلبية؛ وفي الوقت نفسه، خاطبت حركة "حماس" الأردنيين بشكل صريح وعلى وجه الخصوص في عدة مرات خلال الحرب الإسرائيلية على غزة للنفور ومساندة الفلسطينيين، وأظهرت نتائج استطلاع أجراه "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" خلال كانون الأول/ديسمبر 2023 أن 85% من الأردنيين لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الحركة مقارنة بـ44% في عام 2020. وسبق لخالد مشعل في خطابه الذي ألقاه في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أن دعا العشائر الأردنية إلى دعم الفلسطينيين في نضالهم ضد إسرائيل، وهي كلها مؤشرات تثير قلق الدولة من حدوث رد فعل عكسي كبير وفارق في علاقة الأردنيين بالإخوان المسلمين وحركة "حماس".

تحوّل حقيقي أم مجرد لعبة سياسية؟

وبالعودة إلى الانتخابات الأخيرة، فإنه يجب النظر إليها بصفتها الخطوة الأولى ضمن خطة "التحديث السياسي" التي وضعتها "اللجنة الملكية" التي تألفت من 92 عضوًا لوضع "إطار تشريعي" يهدف إلى تأسيس حياة سياسية حزبية نشطة في الأردن، تهدف في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومات منتخبة بناء على عملية تدريجية مقسمة لثلاث دورات انتخابية، في نهايتها سيكون 65 في المائة من أعضاء مجلس النواب منتمين إلى الأحزاب السياسية.

لكن مخرجات الخطوة الأولى في هذه المنظومة من حيث فوز الإخوان المسلمين على عكس ما عملت عليه الدولة خلال العشرين عامًا الماضية، ومن جهة تجاهل الدولة لهذا الفوز وتشكيل حكومة على الطريقة التقليدية مستثنية نتائج الصندوق منها، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدية هذا التحديث السياسي وأيضًا حول وزن الشأن المحلي على قرار الناخب.

فرغم أن الأردن خرج من أزمة كوفيد-19 منهكًا اقتصاديًا ليجد نفسه في مواجهة تحديات وأزمات اقتصادية إقليمية ودولية، فإن الواضح من الانتخابات الأخيرة أن نسبة البطالة التي وصلت إلى 21.9 بالمئة، وارتفاع الدين العام إلى 56 مليار دولار (115٪ من الناتج المحلي الإجمالي) وتعطل سلاسل الإمدادات وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب الروسية الأكرانية؛ بالرغم من كل هذا، صوّت الناخب الأردني بناء إما على المواقف الإقليمية للأحزاب أو للقرابة والمناطقية، وفي الحالتين لم يضع في الحسبان ولم يعرض عليه أي برنامج سياسي حقيقي يملك حلولًا لهذه المشاكل.

ومن جهة أخرى، يبدو أن الدولة الأردنية مدركة تمامًا أن الحزب الوحيد القادر على كسب أصوات الناخبين هو "جبهة العمل الإسلامي" للأسباب التي أشرنا إليها، والتي كان للدولة يد في تمكينها على حساب باقي الأحزاب والتيارات، لذلك وضعت خطة طويلة الأمد تمتد على ثلاث مراحل قبل أن تقبل بوجود حكومة منتخبة، على أمل أن تكون حتى ذلك الوقت قد فقدت الجماعة مصداقيتها وقبولها في الشارع الأردني نتيجة غياب وجود أدوات لحل الأزمات الداخلية وارتباطها بحسابات سياسية خارجية قد يختلف المنظور الشعبي لها مع تطور الأحداث في المنطقة خلال السنوات العشر المقبلة.

وعلى الرغم من أن نتائج الانتخابات لا تشكل تهديدًا حقيقيًا لبنية الدولة في الأردن، إلا أنها تعيد تأطير المعارضة ضمن سياق النظام وتعزز من اهتمام القوى الدولية والإقليمية باستقراره، فدول حليفة ومانحة مثل الولايات المتحدة من مصلحتها الحفاظ على استقرار حليفها وتجنب أي صراعات سياسية أو احتقان لا تحمد عقباه. كما تمثّل هذه الانتخابات خطوة مهمة في هذا الطريق، إذ يمكن البناء عليها واستثمارها لتقليص الفجوة بين الشعب ومؤسسات الحكم لأن البديل عن ذلك هو فقدان تام لثقة في المؤسسات السياسية والبحث عن التغيير عبر الشارع في ظل ظروف سياسية واقتصادية وأمنية معقدة.