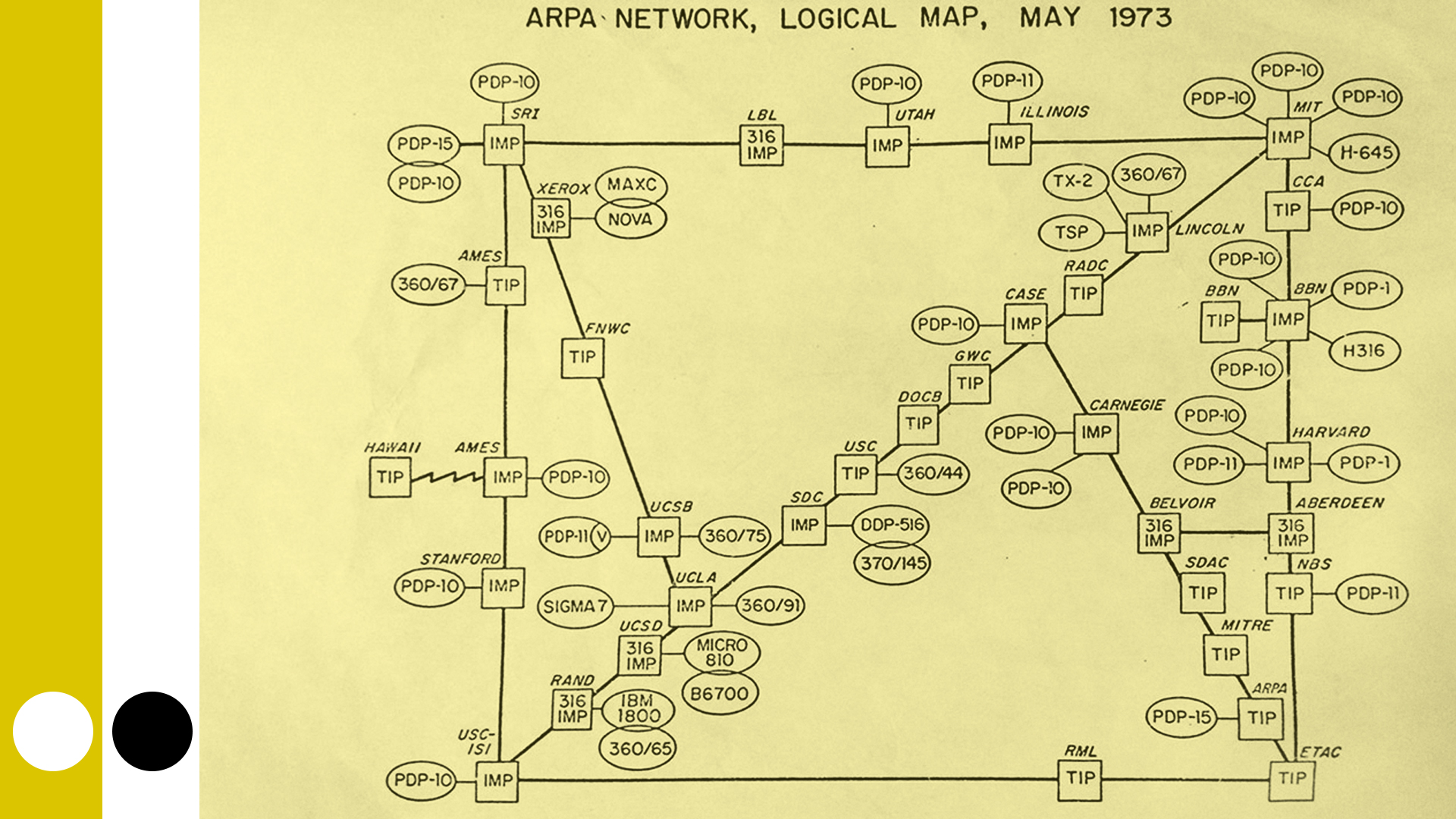

تأسست شبكة الإنترنت لأغراض أمنية في سياق الحرب الباردة. بدايةٌ مثل هذه ينبغي لها الحضور في الذهن مع كلّ ما سنأتي عليه لاحقًا، نظرًا إلى قوتها قياسًا إلى بداياتٍ أقل شأنًا تساهم في صياغة اللاحق، فكيف بنا مع بداية تمتلك هذا الزخم؟

تقول ولادة شبكة الإنترنت الكثير من ناحية تحولها إلى مجال للسيطرة والربح، خصوصًا حين نضع نصب أعيننا أنها استراتيجية اتصالية أميركية، رعتها وزارة الدفاع (البنتاغون) تحسبًا لضياع الملفات وفقدان الاتصال، في حال التعرّض لضربة سوفيتية، نهاية ستينيات القرن الماضي، في أوج الحرب الباردة.

لا مركزية الشبكة نقطة قوة لا يمكن تجاهلها، لا سيما بعد الإفراج عنها وإتاحتها للجميع تدريجيًا، خصوصًا في مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار جدار برلين، أي بتبدل الاستراتيجيات والأهداف في ظل المتغيرات الجديدة. وبالتالي، فإن تطور الشبكة العظيم منح هذه التقنية السلمية جدوى تفوق الجدوى الأمنية والعسكرية التي بدأت بسببها.

انضمت الشبكة خلال التسعينيات من القرن الماضي إلى فضاء الإعلام والاتصال الجماهيريين، مُشكّلةً قفزةً نوعيةً على مختلف صعد النشاط البشري، من الاقتصاد إلى الاجتماع إلى الثقافة، وصولًا إلى الحياة الشخصية.

وترافق ظهور الشبكة في المجال العام مع حديث واسع وتنظير نشطٍ عن مجتمع جديد، وعن نمط ساحر للحياة الإنسانية سيغير طبيعة التواصل والعلاقات. وكما هو الأمر دائمًا، راح الجدل يدور بين الرفض والحماسة، الإقدام والإحجام. وعلى ضوء ذلك، عدنا نسمع ما سمعه من شهدوا اختراع التلفزيون، وما سمعه من قبلهم من شهدوا اختراع القطارات؛ عن تدمير الحياة من جهةٍ، أو عن اقترب الإنسان من بناء جنته على الأرض من جهةٍ أخرى.

هذه طبيعة جدل فترات التحوّل، التي تبدأ من الصخب وعلو النبرة لتنتهي إلى الذوبان والتلاشي. لكن الغريب هذه المرة أن المتجادلين تركوا لنا عبارات خلّابةٍ مثل: "مجتمع المعلومات"، و"مجتمع المعرفة"، و"المجتمع الشبكي".

مهما يكن الأمر، ومهما شوّشت هذه التعبيرات الغامضة حينًا، والواضحة حينًا آخر، على حياتنا في هوامشنا في أطراف العالم؛ تبقى القراءة المنطقية لهذا التطور منصفة كلما ربطته بسياق تطور وسائل الإعلام في المجتمع الصناعي الاستعماري، دون تجاهل فكرة مهمةٍ للغاية، وهي أننا سجلنا في هذه اللحظة انتقالًا جديدًا من شبكة الإنترنت إلى فضاء منصات الإعلام الاجتماعي، والسؤال الذي سيرافقنا في هذه الورقة صاغه الباحث الكنديّ دارن بارني (Darin Barney) في كتابه "المجتمع الشبكي" (The Network Society)، الصادر بالإنجليزية عام 2004 ولم تظهر ترجمته العربية إلا في عام 2015، بعد تغيّر مسار النقاشات كليًا باتجاه المنصات (Platforms)، أو الإعلام الاجتماعي (Social Media)، رغم أننا نسميها باللغة العربية وسائل التواصل الاجتماعي خطأً ، ذلك أن التواصل فيها لا يشمل غير جزءٍ بسيط من مجمل عملها، ثم إن في اعتبارها إعلامًا ما يجعلنا نقرأها في السياق السياسي والاقتصادي لتطور الإعلام والاتصال في العالم.

على أية حال، سؤال بارني يأتي على الشكل الآتي: "هل المجتمع الحديث هو الذي يجعل الإنترنت ما هو عليه، أم أن الإنترنت هو الذي يجعل المجتمع ما هو عليه؟" (المجتمع الشبكي، ص 52).

يختصر علينا كتاب "المجتمع الشبكي" كمًا كبيرًا من ملاحقة التنظير الذي واكب ظهور الشبكة العنكبوتية، لأن سعي المؤلف تركز على استعراض تلك الأفكار أكثر من التركيز على نقد هذا المسار من التنظير. بل إنه فضّل تناول البشر بالنقد، كون الأدوات لا تحتاج إلى أكثر من نظرة نحو كفاءتها أو عدمها، دون حاجة إلى منطق الخير والشر. والغريب أن منطقًا كهذا سوف يتجاهل كفاءة الكثير من الأدوات الشريرة، كالقنبلة النووية مثلًا. ثم إن الأدوات هنا، الشبكة والكمبيوتر، ليستا تحت سيطرة المستخدمين، بل إن المستخدمين واقعون تحت سيطرتها.

من الواجب الانتباه إلى أنّ كثيرًا من الأبحاث الغربية، الأميركية بشكلٍ خاصّ، تجري برعاية جامعات ومؤسسات بحثية كبرى، لها ارتباطات كاملة، أو جزئية في مشاريع معينة، مع جهات تجارية أو صناعية، أو أمنية، ما يجعل الأبحاث تمضي في مسار يروج لأفكار تلك الجهات.

يروي لنا تقرير كتبته مولي ميكلاسكي (Molly McCluskey) في مجلة الأتلانتيك (The Atlantic) أنّ الاجتماعات بين إدارات الجامعات والشركات تجري بسرية مطلقة، يُجبر الباحثون فيها على التوقيع على عقود تلزمهم بالسرية من جانب، وتنفيذ رغبة الشركة والوصول إلى النتائج التي تريدها سلفًا من جانب آخر.

قامت شبكة الإنترنت بمهمات اتصالية فريدة، عالية الجودة، واسعة النطاق، تمتد من توليد المحتوى إلى المراسلات، في طابع جماهيري قادر على التملص من الرقابة (المجتمع الشبكي، ص 84)، إذ إن الطابع اللامركزي يعسر عملية الرقابة، لكن ذلك لم يمنع من أن "التقانات نفسها تحوّلت إلى أنظمة ضبط ورقابة" (المجتمع الشبكي، ص 85).

"المجتمع الشبكي" الذي يجري التبشير به مجتمع رأسمالي، تطور في سياق علمي صناعي، خلفيته استعمارية، وبالتالي من الطبيعي أن يكون مسخرًا لخدمة السياق الذي ولد فيه.

لعولمة الاتصالات قصة مثيرة، ترتبط بنشوء النظام الليبرالي الجديد، بداية ثمانينيات القرن الماضي، عندما أخذ مسعى الخصخصة مداه، مترافقًا مع تحرير الأسواق لتوفير مناخ الاستثمار (المجتمع الشبكي، ص 93). شهدت هذه الفترة أزمة سياسية دولية، على خلفية تقرير نشرته "اليونيسكو" عُرف بـ"تقرير ماكبرايد". الأزمة التي أشعلها هذا التقرير، وما نتج عنها، تمثل أرضية فكرية توضح وضع الإعلام والاتصال آنذاك، وما آل إليه لاحقًا حتى أيامنا.

حينما ظهرت الولايات المتحدة الأميركية قوةً صاعدة بعد الحرب العالمية الثانية، وجدت الإعلام تحت سيطرة بريطانية حديدية نتيجة عصور طويلة من الاستعمار مكنتها من تشكيل شبكة برق (تلغراف) عالمية، أعطت لمؤسساتها الكبرى، وفي مقدمتها وكالة "رويترز" التي تأسّست عام 1851، قوة هائلة، إلى جوار وكالة الأنباء الفرنسية التي كان اسمها "هافاس" وأصبح بدءًا من عام 1944 "AFP". طبعًا في تلك الفترة كانت لدى الولايات المتحدة وكالتاها الإخباريتان الرئيسيتان آنذاك أسوشيتد برس "AP" (تأسّست 1848)، ويونايتد برس "UPI" (تأسست 1907).

أمام ذلك الاحتكار الأوروبي، بدأ الأمريكيون يطرحون فكرة "التدفق الحر للأنباء"، لإدراكهم أن الإعلام سلعة في المجال الدولي، في ظل السباق على المناطق الاستراتيجية (عواطف عبد الرحمن، "قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث"، ص 164).

في عام 1944، أصدر الكونغرس قرارًا يتبنى فيه قضية التدفق الحر، ودعا إلى إزاحة القيود المفروضة دوليًا، إلى أن تبنت الأمم المتحدة، المولودة حديثًا (1945)، هذه القضية عام 1946، وعدّت حرية الإعلام حقًا من حقوق الإنسان. على الرغم من أنه بدا واضحًا للجميع، لا سيما في مؤتمر جنيف لحرية الأنباء عام 1948، أن الأميركيين يريدون تأمين سوق إعلامي لأنفسهم، من خلال تقديم القضية في غلاف أخلاقي، كما علّقت مجلة "الإيكونوميست" حينها (قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث، ص 166)

الدرامي في ذلك أن الولايات المتحدة ستربح المعركة، بعد عقدين من الزمن، بعد التوصل إلى استخدام الأقمار الصناعية في مجال الاتصال، لكنها ستصطدم بالبذرة التي زرعتها حينما صارت "اليونيسكو"، منذ الخمسينيات من القرن العشرين، مسرحًا لاعتراض دول العالم الثالث على التوزيع غير المتكافئ للإعلام، من أجل حماية هويتها الثقافية أمام التدفق الغربي (قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث، 167)، الحر جدًا.

سوف تتطوّر المسألة إلى الوصول إلى "الإعلان العالمي للإعلام" عام 1978، الذي أكّد على إسهام الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية (قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث، ص 170).

بعد ذلك، شّكلت لجنة برئاسة الشاعر الإيرلندي شون ماكبرايد (Seán MacBride) التي أعدّت وثيقة بخصوص حماية الصحافيين. وفي منتصف عام 1980، قدّمت لجنته التي عُرفت بـ"اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الإعلام والاتصال" تقريرًا شارك في إعداده 16 عضوًا، 9 يمثلون العالم الثالث، والباقون من الدول الغربية والاشتراكية.

أكّد التقرير، حمل عنوان "أصوات متعددة.. عالم واحد"، وسُمّي بـ"تقرير ماكبرايد" في الأدبيات السياسية، على أن حرية الإعلام أسيء تطبيقها لأنه لم يجر خلق الظروف اللازمة لتحقيقها، على المستويين الوطني والدولي. وركّز على أن تدفّق الأنباء غير عادل، كونه يتدفّق من الدول الكبرى إلى الدول الصغرى، ممن يملكون تكنولوجيا إلى من لا يمتلكونها. أما على الصعيد الوطني، فيجري التدفّق من مراكز السلطة إلى القواعد الشعبية. وطالب بالقضاء على النزعة التجارية واحتكار التكنولوجيا من قبل دول الغرب والشركات متعددة الجنسية (قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث، ص 173 - 179).

جاء الرد الأميركي على هذا التقرير صاخبًا عنيفًا، فبدأ بانسحاب كل من الولايات المتحدة وبريطانيا من منظمة اليونيسكو، والبدء بشنّ حملة مناوئة لهذا التقرير. أما الحدث الأبرز، فأتى ببدء خصخصة الإعلام، من خلال بيع "المؤسسة البريطانية للبريد والبرق والهاتف" لصالح شركة "بريتش تلكوم" (British Telecom) عام 1983 (المجتمع الشبكي، ص 82).

جاء ذلك على خلفية دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الليبرالية الجديدة، من خلال تحالف تاتشر – ريغان، الذي أذّن ببدء مرحلة جديدة في تاريخ الرأسمالية هي مرحلة ما بعد الفوردية (Post-Fordism)، بعد عقود طويلة من سيادة نمط الفوردية (Fordism).

من المعروف أن الفوردية، نسبةً إلى الصناعي الأميركي هنري فورد (Henry Ford)، نمط إنتاجي امتد من عشرينيات القرن العشرين إلى ثمانينياته، وعرف بالإنتاج الضخم، وتقديم سلع رفيعة المواصفات في عملية مجزَّأة وصارمة، يقتصر الدور البشري فيها على التنفيذ المتكرر، على خطّ التصنيع أو التجميع أو الإنتاج (Assembly line).

ابْتُكر خط التجميع المتحرك ليكون وسيلة للإنتاج الكثيف، وبُدِئ بالترويج للأجور المرتفعة التي يتلقاها العمال، من باب ضمان ولائهم، وليكونوا قادرين على شراء المنتج الرئيسي للشركة (إريك راشواي، "الكساد الكبير والصفقة الجديدة: مقدمة قصيرة جدًا"، ص 24). أما ما بعد الفوردية، فهي ما يُعرف باقتصاد النطاق القائم على التخلي عن الإنتاج الضخم لكن مع العمل على تنوعه، والاكتفاء بتسليم فوري للطلبات الخاصة.

ابتداءً من هذه المرحلة، سوف تطبع رأسمالية الليبرالية الجديدة، المعتمدة على ما بعد الفوردية، زمننا المعاصر بالكامل.

ضمن هذا المسار، بدا الخروج من اليونيسكو منطقيًا، وستأتي شبكة الإنترنت، بعد سنوات قليلة، لتكون نوعًا من إخلاء المسؤولية الأخلاقية السياسية عن فقدان التوازن في ضخ الأنباء واستخدامها وتوجيهها بطريقة تبدو ديمقراطية وطبيعية، بحكم لا مركزية الشبكة التي تجعل المُتحكّم فيها يبدو طرفًا مثل غيره، مع أن أساسها في يده وتحت سيطرته.

لهذا صار الاقتصاد الذي يقيد استقلال الدول، عبر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ويقلّص الوظائف، ويعيد توزيع الثروات لتتمركز في أيدي الشركات العابرة للقومية؛ يقوم بعمليات اختراع لحاجات البشر، وتصنيع عقول جديدة، من خلال آليات عديدة، تبدأ من الدعاية لتمتد إلى استطلاعات الرأي وغيرها.

نمط المنصة: المرحلة الثالثة في الرأسمالية

في كتاب "منصات رأسمالية" (Platform Capitalism)، يفاجئنا الباحث الكندي نيك سرنيك (Nick Srnicek) بقوله إنّ تسميات مثل "مجتمع التقنية" ليست حقيقية أبدًا، فمساهمة شركات التواصل والتكنولوجيا ضعيفة في الاقتصاد الأمريكي، ونسبة العمّال فيها لا تتعدّى 2.5% من مجمل عمال الولايات المتحدة، وأنّ إسهامها الاقتصادي ككلّ هو 6.8%.

عن هذه الصورة المضخّمة يسرد لنا أرقامًا عن عدد العمّال، ففي غوغل حوالي 60.000 موظفًا، أما فيسبوك فلديها 12000 موظفًا، في حين كان يعمل في واتساب قبل بيعها إلى فيسبوك 55 موظفًا، وفي إنستغرام 13 شخصًا، أيضًا قبل بيعها (Nick Srnicek, Platform Capitalism, p4).

يعود سرنيك إلى النمطين الرأسماليين الأساسيين: الفوردية، وما بعد الفوردية، ليضع المنصة كتعبير عن مرحلة جديدة. فإذا كانت الفوردية قد امتدت بين عامي 1920 إلى 1980، واستمرت ما بعد الفوردية إلى العقد الأول من الألفية الجديدة؛ فإن المنصة، بمختلف أشكالها - فيسبوك وتويتر وغوغل وأمازون وسواها - هي مرحلة جديدة تعنون انتقال الاقتصاد الرأسمالي من المجال الصناعي إلى المجال الرقميّ.

المنصات بُنى تحتيّة رقميّة تمكّن شخصين أو مجموعتين من التفاعل. إنها وسيط بين مستخدمين مختلفين: عملاء، معلنين، مزودي خدمات، وحتى بضائع. تحتوي هذه المنصات على مجموعة من الوسائل التي تمكن مستخدميها من بناء منتجاتهم، خدماتهم وأسواقهم. مثلًا تتيح مايكروسوفت (Microsoft) لمطوري البرامج إنشاء تطبيقات لبيعها للمستخدمين. شركة آبل (Apple) تفعل المثل. محرك البحث غوغل (Google) يقدّم منصة للمعلنين ومحتوى للباحثين عن معلومات. تطبيق أوبر (Uber) يمكّن السائقين والركّاب من تبادل توصيلات مقابل المال، عدا عن خلق سوق من تحت إلى فوق. قوة المنصة تكمن في إتاحتها هذه البنية التحتية التي تمنحها الأفضلية والتفوق على نماذج الأعمال التقليدية. ولأن الموضوع يتعلق ببيانات المعلومات، فالمنصة لديها امتياز تسجيل محتوى التبادلات، وبما أن الصناعات تقوم بنقل حركتها إلى العالم الرقميّ، فالمتوقع أن المزيد من الأعمال ستكون رهن تطور المنصات (Platform Capitalism, p25).

سجلت ما بعد الفوردية مفارقتها عن الفوردية بأشكال متعددة، أشرنا إلى بعضها سابقًا، لكن أهمها كان في الاستعانة بالخارج، كاستعمال مصانع في الهند أو بنغلادش، الأمر الذي قاد شركات كبرى إلى الاختفاء من الوجود واقتصار وجودها على مكاتب صغيرة للتسويق. وبوجود المنصة الآن، لن تحتاج هذه الشركات حتى إلى مكاتب التسويق، فعلى ما يبدو أن الاقتصاد العملاق سيتخفف من مختلف أشكال الإنفاق، وسيقتصر عمله على حصد الأرباح فقط.

لاحظ سرنيك أن المنصة تعتمد التفاعل فتزداد قيمتها كلما ازداد مستخدموها، لأن المعلومات تكثر مع كثرة الطلب، وبالتالي تتحسن الخدمات كثيرًا، وهو ما سيقود مرحلة اقتصاد المنصة إلى المضي ليكون احتكاريًا. فلأجل جلب أكبر عدد من الناس، لا بدّ لهذا الاقتصاد من تقديم خدمات مجانية، مثل "فيسبوك ماسنجر" و"جي ميل" (Platform Capitalism, p26). هكذا تُستقطب أعدادٌ كبيرة، وتُرفع أسعار الإعلانات. وفي هذا الصدد، علينا أن نركّز على عمل المنصة الحقيقي، من خلال النسبة التي تحتلها الإعلانات من حجم عمل المنصات الكبرى العام. 96% من عمل فيسبوك هو دعاية، أما في غوغل فـ89% (نيك سرنيسك، محاضرة في جامعة لندن).

تسجل الخدمات المجانية تطورًا جديدًا لم تعرفه الفوردية ولا ما بعد الفوردية. وهذه الخدمات تأخذ أشكالًا عديدة. فمثلًا، تباع ملفات الكيندل (Kindle) على موقع أمازون بسعر التكلفة، ما يجعل الناس يظلون مقبلين عليه، وبالتالي يتصفحون قوائم مقترحاته القائمة على دراسة اهتماماتهم وميولهم من خلال تحليل البيانات. لم تعرف الفوردية ولا ما بعد الفوردية الكثير أو القليل عن الزبائن، فيما يُعرف في نمط المنصة عن الشخص أكثر مما يعرف عن نفسه، من خلال دراسة حياته وتحركاته، ومعرفة جنسه ولغته ومكان إقامته وميوله الجنسية وعلاقاته الاجتماعية.. إلخ.

تأخذ المنصات أشكالًا متعددة، منها منصات تواصل: فيسبوك، تويتر، ومنها منصات تعاونية: أوبر، و"Airbnb"، ومنها منصات منتجات: أمازون، إيباي. ناهيك عن منصات الصحة والألعاب والعلاقات العاطفية. كلها تهتم بجمع البيانات، وشراء المزيد من التطبيقات، وتحقّق من خلال ذلك أرباحًا فلكية.

لاحظ سرنيك أن الرأسمالية في نمط ما بعد الفوردية اتجهت إلى بيع أجزاء منها، لكنها في نمط المنصات لا تمتلك ما تبيعه، خصوصًا مع "أوبر" و"Airbnb"، فأكبر شركة تاكسي في العالم لا تمتلك سيارة تاكسي واحدة، وأكبر شركة فنادق لا تمتلك أي فندق.

قلنا إن المنصة تسير نحو الاحتكار، وذلك لطبيعة التهام البيانات، وبالتالي هندسة أمزجة ونفسيات البشر، ولهذا صارت محركات البحث ملكًا لغوغل، فيما يسير فيسبوك على طريق الاستيلاء على السوشيال ميديا، من خلال شرائه التطبيقات، مما نعرف ولا نعرف، من أجل تسخير بياناتها في خدمته، ليصبح منبرًا حصريًا في مجاله.

المنصات: صناعة الإنسان

عندما تفتح صفحة ما على شبكة الإنترنت سوف تلاحقك مئات المواقع التي تسجّل كل تحركاتك. بالنسبة لك، ربما تنسى ما قرأته أو ما شاهدته، لكنّ صفحات التعقّب لا تنسى.

يسمي الباحث والمبرمج وولفي كريستل (Wolfie Christl) الصفحات التعقّبية بـ"الشخص الثالث"، لأنه يقف بينك وبين الإنترنت، مدركًا من أنت، وما هو رقم تلفونك وإيميلك وباسووردك وغوغلك وفيسبوكك. قد يكون هذا "الثالث" غوغل أو فيسبوك، أو صفحة دعاية أو برنامج تحليل (وولفي كريستل، محاضرة مؤتمر "media.ccc.de").

مهما يكن، أنت مراقب بشكل مرعب. إنه يعرف إن كنت تدخن، وإن كنت تشرب الكحول، ويعرف رأيك السياسي، ودينك، وعرقك، وشريكك، وعائلتك، وأصدقاءك. بعبارة واحدة: الأخ الأكبر يبدو دمية أمام هذا الغول الذي يهدّد مفهوم الكرامة الإنساني قبل أي شيء آخر.

ليست المراقبة والتعقب بالأمر الجديد، وليستا مقتصرتين على الدول القمعية وحسب، فالولايات المتحدة تتفّنن فيهما، وواحدة من أعرق مؤسسات التعقب هي مؤسسة الإحصاء الأميركي، كما تلاحق ذلك جوليا أنغوين في كتابها "سلطة شبكات التعقب عبر وسائل الاتصال والإنترنت"، حيث تقول إنّ الإحصاء الأميركي سلّم كثيرين في الحرب العالمية، وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، لعب دورًا أساسيًا في حصر الأميركيين المسلمين أو العرب.

خضع المواطنون في دول الغرب الديمقراطية للعديد من عمليات الإقناع التي لا تختلف في النهاية عن عمليات التعبئة والتدجين في الدول الاستبدادية. ففي الولايات المتحدة الأميركية، سُجلت نجاحات كبيرة من خلال مواد الشركات العملاقة والوكالات الحكومية، في التأثير بالرأي العام وتوجيهه وتحويل إرادته، أو تصنيعه ومنحه الشعور بأنه حر، وهذه ساحة تقاسمتها الإعلانات من خلال صناعة الأيقونات البصرية، في التلفزيون والسينما على السواء، واستطلاعات الرأي من خلال نظرية التأثير الإنجاحي (هربرت شيللر، المتلاعبون بالعقول)، التي تصور مرشحًا من المرشحين على أنه الفائز أو الخاسر. وطبقًا لذلك، فإن المرشح الذي تُظهره الاستطلاعات الأولية متمتعًا بالشعبية ومتقدمًا يصبح قابلًا لأن يحصد المزيد من التقدم. المثال المعاصر على هذه العملية هو ما فعله غوغل في دعم باراك أوباما خلال سباق الانتخابات الرئاسية عام 2008، على خلفية علاقة مدير الشركة آنذاك، إريك شميت، بمرشّح الحزب الديمقراطي أوباما (تورستن فريكه وأولريش نوفاك، ملفّ غوغل، ص 111)، إذ أنّ كلًا منهما حمل المنظور نفسه بخصوص إلى أين ينبغي لأميركا أن تذهب (ملفّ غوغل، ص 113). طبعًا حدث ذلك من خلال تلاعب غوغل بنتائج البحث وإظهار تفوّق أوباما، ما حقّق النظرية الأثيرة للسياسة الأميركية، نظرية التأثير الإنجاحيّ.

إضافةً إلى قضايا البيانات وممارسة التضليل والتوجيه، هناك علاقة وثيقة بين غوغل ووكالة الأمن القومي الأمريكي (NSA)، وهو ما كشفه المنشق إدوارد سنودن. كما أن مؤسس "ويكيلكس"، جوليان أسانج، اعتبر شركة عملاق الشبكة ذات نشاط تجسّسي (ملفّ غوغل، ص 196).

تحوّلت المنصات إلى فقاعة وهمٍ نعيشها بفواتير مادية ونفسية، فردية وجماعية، وحالنا فيها تسليعي كما يراه عالم الاجتماع ديفيد ليون خلال الحوار الطويل الذي أداره مع زيجمونت باومان في كتاب "المراقبة السائلة". يقول ليون الذي يُعدّ من أوائل من تنبّهوا إلى دور المنصات التجسّسي: "المعلومات التي تنوب عن الشّخص تتألّف من "بيانات شخصية"، بمعنى أنها تعود في أصلها إلى جسده، وقد تؤثّر في فرص حياته واختياراته. فهذه البيانات الآلية التي يجري تجميعها تصير أوثق من الشخص نفسه، الذي كان الأولى أن يحكي حكايته وقصة حياته. ويقول المبرمجون إنهم ببساطة يتعاملون مع بيانات، بمعنى أن دورهم محايد من الوجهة الأخلاقية، وأن تقييماتهم وتمييزاتهم عقلانية وحسب" (زيجمونت باومان وديفيد ليون، المراقبة السائلة، ص 30)

يتناول زيجمونت باومان تحييد الأخلاق في مكان آخر من الكتاب نفسه، فيرى أكبر تجسّداته في فصل القتل العسكري عن الأفعال القابلة للتقييم الأخلاقي، إذ لا فرق، ضمن هذا المنظور، بين كبسة زرٍ تشغّل آلة آيس كريم أو التيار الكهربائي، وبين إطلاق العنان لفرسان نهاية العالم الأربعة: الموت والمرض والحرب والجوع (المراقبة السائلة، ص 98)، وهو المنظور ذاته الذي يحكم سياسات العالم الذي نعيشه، فيغرق الحياة بالمتع والإغراء متجاهلًا الحريات الدستورية وآليات احتكار صنع القرار، وقوانين العمل الجائرة في الغرب نفسه، بالإضافة إلى ما يفعله على مستوى الصناعات الحربية ودفع الاقتصادات الوطنية إلى الانهيار.

هو نفسه أيضًا من يدرس توجهات مجتمعاتنا التي وصل فيها الإحباط إلى حدوده القصوى. من هنا، تلتقط إسرائيل ما يدعم صورتها من خلال البيانات، ولهذا هي حاضرة بقوة على المنصّات العربية، فتساعد جرحى ومصابين وتضرب أهدافًا عسكرية تخدم مصالحها في الحرب السورية، ومن ثم تحصد قبولًا عظيمًا من السوريين في فيسبوك. وهو المنظور الذي ساعد في ترك الثورات العربية تحتضر، بناءً على دراسة بيانات اتجاهات الرأي العام، وحين وجدها لا تتقاطع معه قطع الطريق على التجربة التاريخية بدعم الثورات المضادة (السيسي مثلًا)، وضرب حق الشعوب في تقرير مصيرها بعرض الجدار، ليبقى التدخّل الوحيد مقتصرًا على ما يتطابق مع حرب الولايات المتحدة، والدول الغربية التي تدور في فلكها، مع الإرهاب.

ناهيك عن استمرار الشكل اللامرئيّ من التحكّم في جعل الإنسان الغربي غارقًا في عالم فرديته السعيد، الذي ينأى به عن المجال العام، ويجعله مشغولًا بالاستهلاك وأوهام الرفاهية والسعادة، الأمر الذي يعني أن نتائج التعبئة في الأنظمة الشمولية لا تختلف في محصلتها النهائية عما في الأنظمة الديمقراطية إلا بالطرق والوسائل.

بناء على هذا، الإنسان خارج دائرة الصراع الاجتماعيّ، ففي ظلّ نظام يدعي الحريات يجري تجيير كل شيء في سياق الحرية الفردية التي لا تُحدث تغييرًا في بنية النظام، وتقتصر فعاليتها على تداول السلع والتمتع، أما القضايا الأساسية فسوف تظل مشتتة ما لم تُربط بالقضايا الدستورية والحقوقية والمطلبية.

لأجل هذا، بات من الضروري التفكير بالمقاومة. ربما لو كانت الشبكة أرضًا واقعية لطالبنا بحمل السلاح وتحريرها، لكن والحال إننا في مكان غير واقعي، أو في مكانٍ فقد سمات المكان، فلنستعد دعوة فالتر بنيامين (Walter Benjamin) إلى أن الحل مع الرأسمالية يقتصر على الهجرة من مدار قوتها. ليكن ذلك، فبإمكان البشر صناعة مساحاتهم وشبكتهم، على مثال النموذج الثوري الذي يمثله برنامج لينكس (Linux) الذي صنعه المتمردون على إمبراطوريات التقنية، وجعلوه متاحًا بالمجان لكل من يحب.

إذا تخيلنا الإنترنت مملكة مثل باقي الممالك، فسنجد أنّ هناك عرشًا وبلاطًا وكهنةً وأعيانًا وعامةً. ولأنها مملكة مُتخيلة، فالجميع يظنون أنفسهم يعتلون العرش، لكن هناك، في مكان ما، خارج الأسوار، فئة متمردة تتربص بهذا الزيف. هؤلاء هم المبرمجون والمهندسون، صحيح أن كثيرين منهم في صف السلطة، لكن الصحيح كذلك أن كثيرين أيضًا في عداد القراصنة. على هؤلاء يقع عبء التغيير.