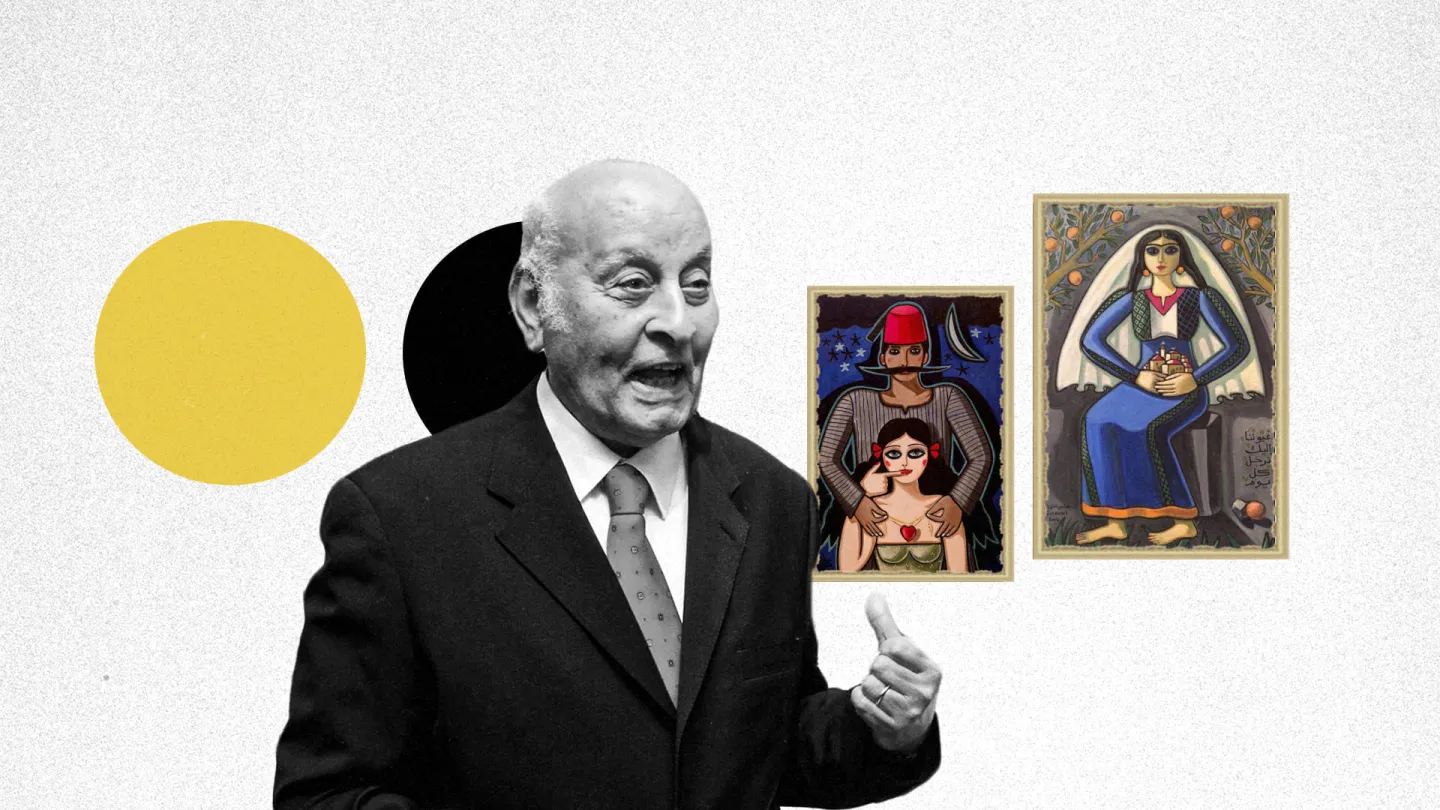

مع رحيل الفنان حلمي التوني (1934 – 202 4) عن عمر ناهز 90 عامًا، فقدت الحياة الفنية في مصر والعالم العربي واحدًا من أسطواتها الكبار. فالرجل كان صاحب أثر ملموس في عالم صناعة الكتب والنشر عبر الأغلفة المتميّزة التي عُرف بها على مدار حياته. وذلك إلى جانب لوحاته الزيتية التي كانت تنبض بعناصر التراث الشعبي ومفرداته. كما أن رحلته الثرية في ميدان الصحافة جعلت منه أحد الشهود على الكثير من القضايا القومية والتحولات الكبرى في العالم العربي.

غواية اللون

ولد حلمي عبد الحميد أحمد التوني في بني سويف بصعيد مصر سنة 1934، والتحق بكلية الفنون الجميلة سنة 1953 حيث درس فنون الزخرفة والديكور قبل أن يتخرج فيها سنة 1958 بتقدير امتياز. وخلال دراسته بالكلية، بدأت موهبته في التفتح والازدهار، إذ شارك في العديد من المعارض الفنية بالإضافة إلى مشاركته بالرسم في المجلات الأسبوعية. وسرعان ما جذبه الإخراج الفني الصحفي، فعمل في "دار الهلال" مشرفًا فنيًا على المطبوعات التي تصدرها، فكان يتابع تصميم الصفحات والخطوط والتنسيق والصور وأعمال الغرافيك. وبدأ في لفت أنظار الجميع من حوله، حيث نالت مشاركاته في المعارض الفنية جوائز عديدة أمثال معرض القطن، وصالون القاهرة، ومسابقات تصاميم الطوابع البريدية.

يشير صبحي الشاروني في مقالة منشورة بمجلة "الفنون الشعبية" (تشرين الأول/أكتوبر 1987) إلى أن الفنان محمود شكوكو عندما اتجه إلى عمل مسرح الأراجوز في الستينيات من القرن الماضي، طلب من التوني التعاون معه في إقامة مسرح للأطفال يعتمد على التراث الشعبي العريق. فكان الأول يعمل ليلًا لكي ينفق ما كسبه على مسرح الأطفال، بينما انشغل الثاني بوضع تصاميم الشخصيات التي كان ينفذها المثّال هجرس على الخشب. وهكذا امتدت السهرات والجلسات في منزل شكوكو يوميًّا حتى الثالثة صباحًا. وأخيرًا، وقع اختيارهم على مسرح وسينما متروبول، واتجهوا إلى خيال الظلّ، فحققوا عن طريق ذلك إدخال الألوان إلى دُمى وعرائس هذا المسرح الشعبي.

ولم يكتفِ شكوكو عند هذا الحدّ، بل إنه استأجر مركبًا عائمًا في النيل ليقدم عليه عروضه للجمهور. وكانت هذه الثنائية من المحطات الفارقة في مسيرة التوني، حيث تغلغل الموروث الشعبي في أعماقه، وراح بعدها يصمم بعض شخصيات مسرح العرائس، ومنها شخصية "صحصح لما ينجح"، للمسرحية التي ألفها صلاح جاهين، بالإضافة إلى العديد من الملصقات الدعائية للمسرحيات والأفلام، قبل أن يقيم لها معرضًا متجولًا بقصور الثقافة حول محافظات مصر سنة 1965.

بيروت ولادة ثانية

كان وصول التوني إلى بيروت سنة 1974، بمثابة ولادة ثانية لتجربته الفنية، إذ شهدت العاصمة اللبنانية انفجار موهبته وصقل حرفته في التصميم الغرافيكي والإخراج الفني، فقد تعاون مع العديد من دور النشر العربية وكذلك الصحف. ولذلك يشير صبحي الشاروني في كتاب "متحف في كتاب" إلى أن عدد الأغلفة التي أنجزها يتجاوز الثلاثة آلاف كتاب! ناهيك عن إقامته لمعرض للوحاته الزيتية في بيروت سنة 1975. كما كان واحدًا من الفرسان الأوائل الذين أطلقوا "دار الفتى العربي" في بيروت، التي لعبت دورًا بارزًا في تشكيل هوية وثقافة أطفال العالم العربي لمدة عشرين عامًا على الأقل، وذلك إلى جانب آخرين من بينهم محيي الدين اللبّاد وعدلي رزق الله وكمال بُلاطة.

كرّس التوني مساحة واسعة من فنه للأطفال والناشئة، بل كان يشعر نحوهم بمسؤولية خاصة، وهذا ما عبّر عنه في حوار له مع فيصل سلطان في جريدة "السفير" (2 أيلول/سبتمبر 1979) بقوله: "أحب عالم الطفولة، وأشعر بميل لرسوم الأطفال، لأني أحب الفرح والألوان والهذار. هذا إلى جانب شعوري بالمسؤولية تجاه من أعتقد بأنهم ثغرة نحو المستقبل. إهمال الطفولة في السابق هي السبب في الكوارث التي نعاني منها اليوم، من جراء خلل الإنسان العربي وهزائمه المتكررة. لقد خسرنا أشياء كثيرة نتيجة هذا الإهمال، وأتمنى على المسؤولين والكتاب والفنانين التنبه لخطورة هذه الثغرة، فأنا أشعر أن الذي هزمنا اليوم هو طرزان، رمز العنصرية. لقد زرعت فينا نقطة الضعف تجاه الأجنبي منذ الطفولة. أعتقد أن التربية الثقافية الصحيحة لها تأثير مباشر على مستقبل الطفل العربي".

في بيروت، كان التوني شعلة من النشاط، وقد نشرت له منظمة "اليونيسف" كتاب "ماذا يريد سالم؟" لأطفال العالم أجمع، بلغات هيئة الأمم المتحدة الست سنة 1976. ونال هذا الكتاب شهرة واسعة وتم توزيعه حول العالم وهو من تأليفه وإخراجه ورسومه. وفاز في سنة 1979 بجائزة "اليونيسف" عن ملصقه للعام الدولي للطفل، بالإضافة إلى فوزه بجائزة معرض بيروت الدولي للكتاب في مسابقة تصميم وإخراج المطبوعات لمدة ثلاث سنوات متتالية 1977 و1978 و1979. وأصبح عضوًّا في لجنة التحكيم في المرة الرابعة، قبل أن يفوز سنة 1981 بميدالية معرض لايبزج للكتاب والذي يُقام مرة واحدة كل ست سنوات.

وفي رأيي أن الفترة التي عمل فيها التوني على كتب الأطفال أسهمت على نحو واسع في تشكيل العديد من خطوط الهوية الرئيسية لديه، وذلك من حيث اعتماد عنصري الوضوح والبساطة، دون الوقوع في فخ المباشرة والسطحية. فالخيار كان واضحًا من البداية عبر الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال من خلال اعتماد أشكال جمالية بسيطة وواضحة دون الإغراق في التأويل أو التكلّف. أو كما يعبّر التوني نفسه في حوار مع الناقد أحمد بزون بالملحق الثقافي لجريدة "السفير" (21 كانون الثاني/يناير 2011): "من دون شك، هناك لمسة طفولة […] وعن أننا اتخذنا منذ البداية قرارًا بخدمة الأمة، بأن نوصل لهم أعمالًا مبسطة، لكن مع المحافظة على الجمال، مثل أن تكون هناك مدرسة ابتدائية للجمال".

ثلاث سنوات قضاها التوني في بيروت (1982 – 1985) تحت الغارات والحصار، دون أن تفتر عزيمته أو ينقطع عن الرسم. ويمكن القول إن هذه الفترة أعادت صياغته أفكاره ونظرته تجاه الفن. وعند عودته إلى القاهرة، أقام معرضًا فنيًّا للوحاته.

المعجون بالتراث

عشق التوني الموروث الشعبي وشغلته سيّر الأبطال والملاحم، فاقترنت لوحاته بالموتيفات الشعبية كعروسة المولد والحصان والنخلات والهدهد. كما أظهر ولعًا خاصًا بالموسيقى العربية الأصيلة، فقد كان يطعّم لوحاته بمقاطع من أغنيات شهيرة لكبار المطربين والمطربات، ونالت كوكب الشرق أم كلثوم نصيب الأسد من لوحاته. وكانت لديه نظرة خاصة تجاه التراث، حيث يقول (السفير، 2011): "أنا عندي تجارب خاصة في استلهام التراث. الأولى في الفن الشعبي المتجلي في الوشم. الثانية عندما عملت تحية إلى الفن القبطي، وهذه كانت رسالة سياسية. فيها كنت أستمتع بالرؤى والموضوع. أنا أستمتع بالفن الشعبي، مثلما استمتع بيكاسو بالفن الإفريقي. عندما عملت معرضًا فرعونيًّا من معرضين أو ثلاثة".

نهل التوني من التراث الشعبي، بل وجد فيه معينًا لا ينضب. فصندوق الدنيا والسفيرة عزيزة والشاطر حسن مفردات بصرية تبقى نضارتها ولا تخفت مع مرور الوقت. والأهم من ذلك أن تلك الشخصيات لم يقدمها التوني مجردة، بل راح يحملها بالأبعاد السياسية والرسائل المجتمعية، كأنها تحوّلت إلى مرآة عاكسة لدواخله. صحيح أن تلك الشخصيات عاشت في أزمنة خلت، لكنّه نجح في تغيير جلدها وإكسابها لغة بصرية جديدة، أصبحت مع الوقت سمة أساسية في أعماله والتي امتازت بثراء لوني وخطوط واضحة لا تخطئها العين. فهو الذي يقول عن اندماجه مع الموروث الشعبي (السفير، 1979): "أنا أحاول العودة إلى الروح التراثية بشكل طبيعي من خلال الإلمام بكافة الأوضاع السياسية والظروف الاجتماعية. أنا لا أتعامل مع التراث كشكل قصدي انتهازي لوصاية فوقية يعتمدها المثقف، في ادعاءاته. فأنا في طبيعتي (إنسان شعبي مش خواجة). أطرب لرؤية أشكال متوفرة في فنوننا الشعبية وأعتقد أن الناس الطيبين يطربون منها مثلي. لذا أطمح بالوصول إلى حب المحبوب بطريقة طبيعية. وأطمح كذلك أن أكون (مطربًا تشكيليًا). أنقل الأمل والفرح إلى القلب من خلال تعاملي مع الفن العربي. كل ما أفعله في التشكيل التراثي هو اعتماد البساطة لاكتشاف النفس. من أجل تشذيب القشور والإبقاء على الجوهر الذي يطرب دون افتعال".

مطبوعات وفرشاة

لم ينقطع التوني طوال حياته عن الرسم أو تصميم أغلفة الكتب وإنجاز كتب الأطفال، واقترن اسمه بأغلفة مشروع الأديب العالمي نجيب محفوظ الذي تعود علاقته بأدبه إلى مرحلة مبكرة من تجربته. فقد حكى التوني في حوار مع بسمة الخطيب بالملحق الثقافي لجريدة "السفير" (31 تشرين الأول/أكتوبر 2003) أنه أثناء دراسته بكلية الفنون الجميلة، أرشده أستاذه عبد السلام الشريف إلى المساحة التي تفردها الصحافة للفن التشكيلي، وقد كلفهم بمشروع تخرج يقتضي إخراج رواية "زقاق المدق" لمحفوظ على نحو فني. وكانت بصمته في الإخراج الفني جليّة، حيث أشرف – عند عودته من بيروت – على إخراج الأعداد الثلاثة الأولى من مجلة "شموع" في سنة 1986، ثم أصبح فيما بعد مستشارًا فنيًّا لـ"دار الهلال"، فكانت العديد من أغلفة الكتب والسلاسل (روايات الهلال) تخرج بتوقيعه.

وعندما بدأ التوني بإنجاز الرسوم التوضيحية المرافقة للنصوص منذ ستينيات القرن الماضي، كان يصطدم مع أصحاب النصوص الذين كانوا يفرضون عليه نصًّا بعينه، لكنّه وبحسب حواره السابق مع الخطيب، كان يرفض هذا بشكل قاطع، إذ كان يفضّل أن يرسم مشهدًا من اختياره قد يكون خلاصة النصّ أو فكرة متضمنة بداخله. فهو في النهاية معالجة للفكرة المطروحة، لكنّها ليست ترجمة. وفي رأيه أن الغلاف بمثابة جواز سفر للكتاب، فكم من كاتب ظُلم بسبب غلاف رديء لنصّه الجيد، بينما اشتهر آخر بسبب غلاف متميّز على الرغم من تواضع نصّه.

يقول التوني: "في تصميم الغلاف أو الرسم التوضيحي يجد الرسام نفسه أمام عيبين، الأول هو عيب الاعتماد على عكاز يضعف الخيال والابتكار والتأمل. والعيب الثاني هو ترجمة الموضوع الجاهز حرفيًّا ومحاولة توصيله إلى أكبر عدد من الناس، فالقراء أكثر عددًا من زوار المعرض، مما يفرض على الرسام تقديم تنازلات لقاء الوصول إلى أفهام الناس. وأنا أتحاشى هذا بأن أكرس الكتاب لخدمة اللوحة، وألا تكون لوحاتي تشبه المطبوع بل أن يشبه المطبوع لوحتي. لذلك أشعر بمتعة كبيرة وأنا أرسم لنصّ أدبي لأني أدخل في مباراة جميلة مع خيال الكاتب، مما ينتج عملًا جميلًا وغنيًّا. برغم هذه المتعة وبرغم أن هذا النوع من الرسم أفادني كثيرًا، إلا أن اللوحة التشكيلية تبقى هي الأمتع، لأنني أمارس فيها الحرية الكاملة والذاتية الكاملة والمسؤولية الكاملة والامتحان الكامل".

والحق أن التوني لم يحصر نشاطه في الرسم وتصميم الأغلفة والكتابة للأطفال، بل أثرى المكتبة العربية بكوكبة من المقالات التي ناقش خلالها أوضاع الرسم في العالم العربي ومسألة الكتابة والرسم في كتب الأطفال وفن تجليد وحماية المخطوطات وغيرها من الموضوعات. وقد عُرف عنه التزامه بالقضايا والهموم القومية، فالقضية الفلسطينية كانت رافدًا أساسيًّا في أعماله الفنية. لقد فارق التوني الحياة، لكن فرشاته المغموسة بالحنين والمحلية هي مثال على السهولة الممتنعة وعفوية الفن وجمالياته.