ترجمة بتصرف لمقتطف من كتاب "Windswept: Walking the Paths of Trailblazing Women" للكاتبة آنابيل آبس، نُشر في مجلة باريس ريفيو.

ــــــــــــــــــــ

إن حزم حقيبة الظهر يبدو فعلًا غريبًا جدًا. إنه فعل من التقشف الذي يجعلك تشعر بالتحرر والإحباط في الوقت نفسه. حتى يستحق كل غرض مكانه على كتفي الهزيلتين، يجب أن يكون ضروريًا للحياة بطريقة ما. لا أحمل أكثر من 12. كيلوغرام، أتخلص من الأشياء التافهة وغير الضرورية. أتحقق من توقعات الطقس، وأمزق أغلفة الكتب، وأضع بعض الأشياء، مثل الألوان، وعدسات الكاميرا، والجوز، ثم أرميها بعيدًا. في كل مرة أتخلص فيها من شيء، أشعر بطعنة سريعة من القلق يتبعها شعور بالخفة. حتى عندما أضع الحقيبة على ظهري، أشعر بالخفة. لقد تحررت من الأعباء، وأصبحت حياتي تتمحور حول الضروريات فقط.

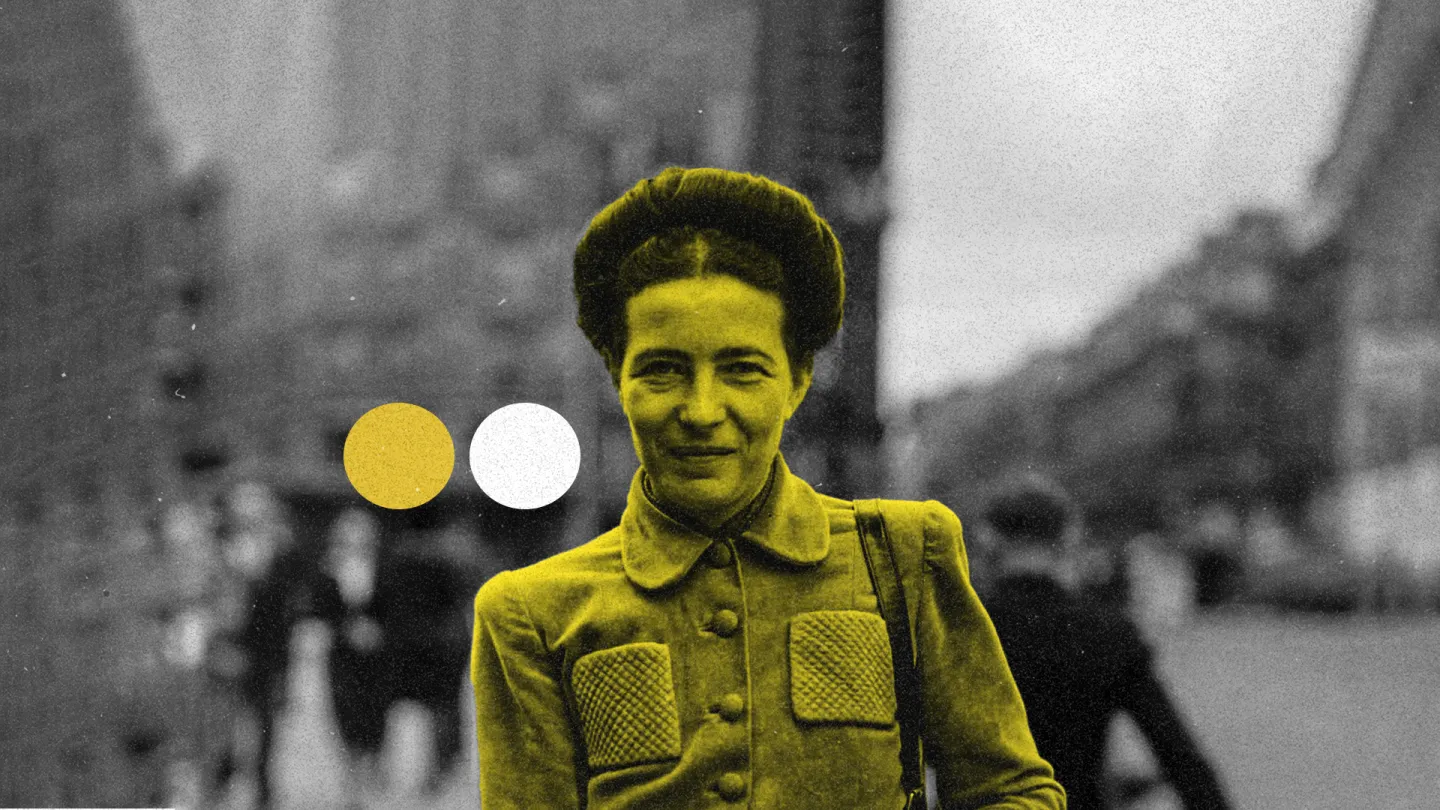

احتوت حقيبة ظهر سيمون دي بوفوار دائمًا على شمعة، وساعة منبه، ونسخة من دليل بلو المحلي، وخريطة ميشلان، وزجاجة ماء مغطاة بالصوف مملوءة بالنبيذ الأحمر. لم تكن تسير دائمًا بحقيبة ظهر، فعندما وصلت إلى مرسيليا في الثالثة والعشرين من عمرها لتولي أول وظيفة تدريس لها، كانت تسير بسلة. كانت هنا، بين الجبال، والوديان، والمنحدرات في بروفانس، عندما بدأ شغفها بالتنزه الفردي و"التواصل مع الطبيعة". كتبت في مذكراتها: "شعرت برضا لم أشعر به من قبل في حياتي الصاخبة بباريس".

لكن الشيء المضحك أن لا أحد يفكر في بوفوار بوصفها متجولةً تحمل حقيبة ظهر وتتنزه في الجبال. نحن نتخيلها جالسة في مقاهي باريس المليئة بالدخان، ترتدي عقدًا من اللؤلؤ حول رقبتها، وتلف رأسها بعمامة أنيقة، وجان بول سارتر يتفلسف إلى جوارها.

هذه ليست سيمون دي بوفوار التي أعرفها، تلك النسخة اكتشفتها من خلال رسائلها، ومذكراتها، ويومياتها، وكتبها، وقررت أن أسير على خطاها، سيمون هذه متنزهة قوية وجريئة وأحيانًا متهورة، تحب التلال العارية، والغابات، وسلاسل الجبال. إنها امرأة تمشي بجرأة وانتظام، تمامًا كما كانت تفكر. امرأة تظهر لنا كيف يمكن للمشي أن يعيدنا إلى أجسادنا، امرأة لا علاقة لها بجان بول سارتر.

هذا لا يعني أن بوفوار لم تكن المرأة الباريسية المثالية كما بدت. فقد أحبت المدينة التي وُلدت فيها، بكل ما فيها من مكتبات، ومتاجر الكتب، والمقاهي، ونوادي الجاز، وكوكتيلات المشمش. ولكن، مثل الكثيرين منا، كانت تحتاج إلى الحياة الحضرية والبرية في حياتها المزدوجة.

لم تُقدّم بوفوار أية ادعاءات عظيمة حول مشيها، إذ كتبت إلى سارتر من إحدى رحلاتها الجبلية الطويلة: "لا أفكر كثيرًا، أنا سعيدة". ومن جبال الألب الإيطالية، أعلنت أنها "لم تكن لديها أية فكرة في رأسها سوى الزهور والحيوانات والممرات الحجرية والأفق الواسع، والشعور الممتع بامتلاك ساقين ورئتين ومعدة".

يبدو لي أن الشعور بالسعادة والمتعة هو سببٍ كافٍ للمشي. وعندما بدأتُ بالبحث عن حياتها، كنت مقتنعة بأن بوفوار كانت تسير لهذا السبب فقط، لتهدئة عقلها المحموم، وتشتيت انتباهها عن القلق الميتافيزيقي الذي هدد بإغراقها. لكن بحلول الوقت الذي انتهيت فيه من أبحاثي، وصلت إلى استنتاج مختلف تمامًا، كان مشيها أكثر تعقيدًا بكثير مما تصورت.

قبل أن تصل إلى مرسيليا بمساراتها الطويلة، كانت بوفوار تعاني من هجمة شديدة من المشاعر المترددة والمُربكة، إذ مزقتها الرغبة الخارجة عن السيطرة، وكانت غير متأكدة من هويتها، وغير قادرة على الكتابة، كما كانت مغرمة بسارتر العاشق، وراغبة في الابتعاد عن تأثيره في الوقت ذاته. كانت بوفوار بحاجة إلى إعادة ضبط، واعترفت بذلك في مذكراتها: "أود أن أتعلم كيف أكون وحيدة مرة أخرى".

قدّمت التلال والمنحدرات المحيطة بمرسيليا لبوفوار العزلة التي كانت في أمس الحاجة إليها، ومكنها المشي من تنظيم ارتباكها العاطفي، والهرموني، والميتافيزيقي، وتطهير نفسها من الاضطرابات السابقة وطرد الرغبات الجنسية التي ابتُليت بها وشغلت بالها.

كل يوم خميس وأحد، كانت تغادر منزلها عند الفجر، ولا تعود إلا بعد حلول الظلام. بفستان قديم وحذاء قماشي، وسلة من الكعك والموز على ذراعها، تسلقت بوفوار كل قمة محلية وعبرت كل وادٍ. رفضت ارتداء "الزي شبه الرسمي من حقيبة الظهر، والأحذية المرصعة ومعطف الرياح"، ورفضت مرافقة زملائها المعلمين أو الانضمام إلى نادٍ للمشي، بل سارت بمفردها عبر الضباب الكثيف وعلى قمم التلال المنعزلة، متصدية لرياح الميسترال القوية، والأمطار الحادة، والشمس الحارقة: "في البداية مشيت لمدة خمس أو ست ساعات فقط، ثم اخترت طرقًا تستغرق من تسع إلى عشر ساعات، ومع الوقت، كنت أسير أكثر من خمسة وعشرين ميلًا في اليوم".

كانت مساراتها مرسومة بدقة عسكرية. علمت نفسها قراءة الخرائط والملاحة، وخططت بدقة لكل مسار. أصبحت هذه الرحلات "بعثات استكشافية"، كل واحدة منها "عمل فني بحد ذاته". كرست بوفوار صفحات من مذكراتها لهذه "الرحلات المتعصبة"، موضحة أنها أنقذتها "من الملل، والندم، وأنواع عدة من الاكتئاب"، وأضافت أن الوقت الذي أمضته في الطبيعة جعلها تتعرف أكثر على ذاتها.

عندما كانت طفلة، قضت بوفوار عطلات طويلة خالية من الهموم في منزل أجدادها الريفي. هناك كانت تجد كل ما كانت محرومة منه في باريس: الحرية، والخصوصية، والمساحة، والطبيعة. في سن الثالثة عشر، أصبح حبها للطبيعة "شبه صوفي" وهذا ما وسع عالمها بشكل كبير: "لم أعد عقلًا فارغًا، أو نظرة شاردة، بل أصبحت العطر المتقلب للحبوب المتمايلة، والرائحة الحميمة لمروج الهذر، والحرارة الكثيفة في الظهيرة أو رعشة الغسق، كنت ثقيلة، وفي الوقت ذاته كنت كالبخار في هواء الصيف الأزرق، ولم أعرف حدودًا". هناك، شَعَرت بحضور الله المشرق، وكلما اقتربت من العشب والأرض، شعرت أنها أقرب إليه.

في شقة والديها المزدحمة، من دون شرفة أو مرحاض، لم يُسمح لبوفوار بالجري أو القفز. كانت تتشارك غرفة صغيرة جدًا مع شقيقتها حيث كان عليهما التناوب للوقوف بين السريرين. وتحت نظرة حادة من أمها الكاثوليكية المتدينة، بدأت "جثتها البائسة" في الخمول، وأصبحت مدفونة أكثر وأكثر في الكتب والدراسة. طورت بوفوار حالة مروعة وغير قابلة للسيطرة من التشنج الوجهي، بينما امتلأ جسدها الغريب بالكتل والنتوءات والبقع، ما دفع والدها إلى وصفها بأنها "قبيحة".

في مدرستها الكاثوليكية للفتيات، كانت بوفوار متألقة بفضل ذكائها ولكن "بلا أصدقاء تمامًا"، كمان كان يُستهزئ بها بسبب ملابسها الرثة. في المنزل، كانت تحت مراقبة والدتها اليقظة، التي كانت تفتح بريدها وتتنصت على بابها، وتحظر جميع مواد القراءة التي اعتبرتها غير مناسبة. إن مجرد قراءة الظروف الخانقة التي نشأت فيها بوفوار في باريس يجعلني أشعر بضيق في التنفس، كما لو أن صخرة كبيرة وُضعت على صدري.

لذا لا عجب أنها طورت "رغبة شديدة في الحرية"، وأنها شعرت بالانبهار من احتمالية "الحرية والمتعة الجسدية". لا عجب أن حياتها أصبحت سعيًا مهووسًا نحو الحرية، أو أن السفر والمشي وحمل حقيبة الظهر، التي تعتبر من أكثر التجارب تحررًا بالتأكيد، أصبحت جزءًا هامًا من حياتها.

في السنتين اللتين سبقتا اكتشافها لرياضة المشي، تغير عالم بوفوار رأسًا على عقب، إذ بدأت في علاقة حب قوية مع جان بول سارتر، "العبقري الذي فتح لي العالم"، الذي قلب حياتها "رأسًا على عقب، من الداخل إلى الخارج"، اجتاحت العلاقة كلاهما، بقدر طاقتها الجنسية وقوتها الفكرية.

لكن سارتر اقترح علاقة مفتوحة: كان الصدق أهم من الوفاء في عالمه الوجودي. وافقت بوفوار، مسرورة بتحدي القيم البورجوازية التقليدية التي يمثلها "اتفاقهما"، لكنها لم تكن مدركة أن مغامراته ستسبب لها اضطرابًا عاطفيًا، وعذابًا، وغيرة، وخوفًا.

وكأن الاضطراب العاطفي لم يكن كافيًا، إذ وجدت بوفوار نفسها في قبضة الرغبة الجسدية القاسية. بعد أن "سلَّمت" عذريتها لسارتر "باستسلام سعيد"، تمزقت بحاجاتها الجسدية الخاصة، التي ظهرت على شكل "ألم حقيقي"، و"تعذيب"، وشعرت بالعار الشديد، ورفضت "رغباتها الجسدية" التي اشتهت أي شخص مهما كان. حتى لمسة يد مجهولة في الحافلة أشعلت رغبات جنسية شديدة لم تكن قادرة على السيطرة عليها.

في البداية، اعتبرت عواطفها ورغباتها مجرد ضعف، وحاولت أن تبعدها بإرادتها، لكن محاولاتها فشلت. وأصبحت في حالة من الفوضى، إذ كانت مغمورة بألم عاطفي جعلها تلجأ إلى الشرب الذي كان ينتهي دومًا بنحيب متواصل. كان حبها لسارتر بلا شروط، والغيرة التي تملكت منها، وصفتها بوفوار، بأنها أكثر شعور مؤلم حلَّ بها.

محطمة بين الغيرة والرغبة المحبطة، أنقذت بوفوار نفسها بنزهاتها الريفية مرتين في الأسبوع، إذ قالت "كنت أروّض جسدي الثائر، وشعرت بالسلام البدني مرة أخرى".

في أول يوم لي في المنحدرات المحيطة بمرسيليا، أمضيت ساعة في الصعود والنزول في البحيرات البيضاء أتطلع فيها إلى المياه الزرقاء الواضحة حتى أرى الصخور الجيرية في قاع البحر. وعلى شواطئ رقيقة من الرمال، كنت أرى الأجساد المزيتة تستمتع بأشعة الشمس الأخيرة للعام.

اتجهت داخل البرية إلى الغابات العشبية حيث وجدت الأجواء تعبّر عن بوفوار بشكل أكثر أصالة، ليس فقط لأنها مهجورة ولكن لأنها كانت دائمًا تعبر عن حبها للأشجار والغابات. في مذكراتها، وصفت بوفوار الوقوف بلا حركة "يومًا بعد يوم.. لساعات عند قدم شجرة". ولكن الأشجار لا تشغل أفكاري لفترة طويلة، لأنني قرأت شيئًا آخر عن بوفوار أزعجني. كانت دائمًا آخر طالبة يتم اختيارها لأي فريق أو مسابقة رياضية في المدرسة، فظنت أنها من دون موهبة أو قدرة رياضية. وكتبت بيأس: "لا أستطيع فعل أي شيء مع جسمي، لا أستطيع حتى السباحة أو ركوب الدراجة". قراءة هذا الأمر ذكرني بتجربة مؤلمة مماثلة اعتقدت أنني دفنتها، لكنها عادت الآن إلى ذاكرتي واضحة جدًا كما لو أنها حدثت أمس.

عندما وصلت إلى المدرسة الثانوية، لم أكن أجيد السباحة أو ركوب الدراجة، والأسوأ من ذلك أنني لم ألعب كرة الشبكة أو الهوكي من قبل، ولم أركل أو أضرب الكرة في حياتي. وفي أول درس لي في الألعاب، أُعطيت مضرب تنس. كانت التجربة مؤلمة، رأيت المضرب يرقص ويتراقص مثل قطة تحاول الفرار. أُلقيت كرة علي، طاردتها وحاولت التقاطها بالمضرب، لكن في حركة واحدة شبيهة بحركة القطة هربت الكرة والمضرب، ورأيتهما يتطايران عبر الملعب. أطلقت الآنسة مونك صافرتها بقوة، وأمرت الفتيات بتشكيل دائرة حولي، وطلبت مني "إرسال الكرة"، فقذفتها بارتباك حتى طارت الكرة خارج الملعب. صرخت الآنسة مونك، وكان وجهها مشدودًا من الغضب، قائلة: "هكذا بالضبط لا نقذف الكرة". لسنوات، كنت مثالًا على كيفية عدم التقاط ورمي الكرة.

أدى وصفي بانعدام الكفاءة الجسدية والضعف، في الوقت نفسه الذي كنت أعاني فيه من سنوات البلوغ المربكة، إلى تغيير العلاقة التي كانت لدي مع جسدي. أجسادنا هي المنشور الذي نختبر العالم من خلاله: منذ ذلك الحين شعرت كما لو أن سيطرتي على حياتي هشة وضعيفة، وأنني لن أكون مستقلة أبدًا. بطريقة ما، شعرت أن جسدي خانني.

عندما بدأت المشي لمسافات طويلة - في أوائل العشرينات من عمري، وفي العمر نفسه الذي بدأت فيه بوفوار - كانت تجربة إيجابية بشكل كبير، إذ أعادت لي الاتصال بجسد كان مصدرًا للعار والاستياء فقط. لكن فجأة، أصبحت قادرة على المشي أسرع من الآخرين، لم تعد ساقاي ضعيفتين وغير موثوق بهما، بل أصبحتا زوجًا شرسًا من المكابح، ومصدرًا للفخر الداخلي العميق. لم أستطع التقاط الكرة، ولكن يمكنني المشي لساعات وساعات. أدركت ببطء أن جسدي لا يجب أن يكون مجرد كتلة غير قابلة للسيطرة من الدهون والعظام، بل يمكن أن يتحول، وتشجعت، وتعلمت التزلج، والسباحة، وحمل مضرب التنس. ركضت، ورفعت الأوزان، كان جسدي هو أنا. بدأ العالم يبدو مختلفًا. ولأول مرة، أحببت من أنا.

مرت بوفوار برحلة مماثلة، بدأت بتعليق عابر من حبيب سابق: "كم أنت سريعة في المشي! أحب ذلك"، ثم بدأت بوفوار تنظر إلى نفسها على أنها شخص رياضي يمشي "تمامًا مثل الرجل". ومن هنا اتجهت نحو المشي لمسافات طويلة. كان التسلق، والقفز، وحمل حقيبة ثقيلة مجرد وسائل للقضاء على الفتاة الضعيفة والغريبة بداخل بوفوار. وأسبوعًا بعد أسبوع، بدأت عملية إعادة بناء نفسها كامرأة قوية جسديًا، ورياضية، ورشيقة.

يتطلب التسلق قوة ورشاقة وتوازن، بينما يتطلب المشي لساعات متتالية استقامة جسدية وعقلية استثنائية. كان لدى بوفوار هذه الميزات وأكثر، لذا لا عجب أنها بدأت تفتخر بإنجازاتها في المشي. كان المشي عبر الأماكن التي يسيطر عليها الرجال دليلًا على وجودها الجسدي الخاص، ودليلًا على استقلالها وصمودها، وكان أيضًا دليلاً على قدرتها على إعادة صياغة نفسها. في وقت لاحق، كتبت بوفوار عن وقتها في مرسيليا: "شعرت ببعض الرضا عن نفسي.. لم أعد أحتقر نفسي".