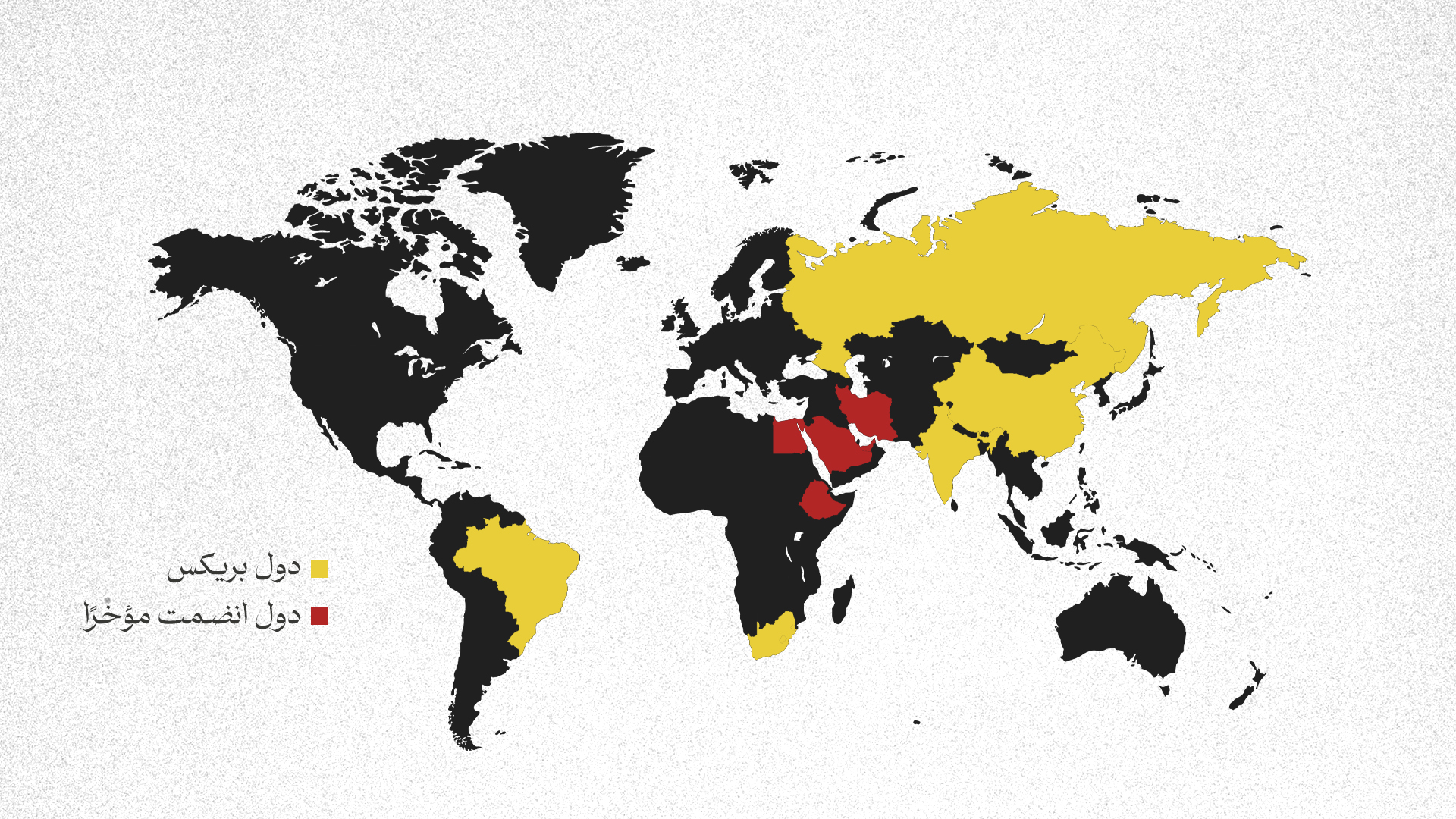

تطرح مجموعة "بريكس" أسئلة متزايدة حول طبيعتها الجيوسياسية. فمنذ تأسيسها في نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة، كانت هناك تقديرات تصل إلى حد التناقض حول أفق تطورها كتحالف جيوسياسي: تقديرات تشاؤمية – خاصةً في الأوساط الغربية الرسمية – تقلل من أهميتها وتصل إلى حد تجاهلها، مقابل أخرى متفائلة إلى درجة الحديث عن قطب جيوسياسي جديد معارض للقطب الأميركي.

وغالبًا ما يكون الواقع أكثر تعقيدًا وتركيبًا من التقديرات القصوى، وهذا هو الحال هنا. لذا، نطرح سؤالًا محددًا: فيما يخص "بريكس"، بشكل عام، هل نحن بصدد "تحالف" (alliance) من زاوية العلاقات الدولية، أم أن الأمر يتعلق بـ"شراكة استراتيجية" (strategic partnership) مرحلية تحتمل التطور نحو "تحالف" في الأفق المنظور؟ أم أن المسألة مجرد "تعاون" (cooperation) قصير الأمد في إطار أجندات بعض الدول الأعضاء للتفاوض مع "مجموعة السبعة"، خاصةً واشنطن، من موقع أقوى بهدف تعديل العلاقة معها على اختلاف فيه منطلقات ومصالح الدول المعنية به؟

كما سنتناول تداعيات ذلك على منطقتنا العربية والإسلامية، خاصةً بعد تركيز مؤسسيها الخمسة عليها، وضم أربعة دول كاملة منها (إيران والإمارات والسعودية ومصر) مرة واحدة في قمة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا عام 2023، وهو ما تجسد في مشاركتهم بقمة قازان في روسيا الشهر الفائت. فمن البديهي أن الطبيعة العامة الجيوسياسية لـ"بريكس" سيكون لها أثر أساسي حول طبيعة العلاقة بين الدول التي تنتمي إليه من المنطقة العربية والإسلامية وأهدافها من الانضمام إليه. وبمعنى آخر، ماذا يعني "البريكس" العربي الإسلامي، خاصةً من زاوية الصراع الرئيسي الذي يشق المنطقة، أي الصراع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي؟

سنطرح هذين السؤالين المركزيين من زاوية السياق العام القائم الآن، أي المرحلة الانتقالية في التحول الهيكلي للنظام الدولي، وتراجع النظام "أحادي القطبية" الذي ساد العالم منذ نهاية الحرب الباردة، وسنطرحهما أيضًا في إطار التطورات الرئيسية التي يمكن أن تُسرِّع هذا التحول مثل الصراع الذي يشق المنطقة مع الكيان المحتل، وآفاق الصراع بين مساري المقاومة والتطبيع، إضافةً إلى التركيز الأميركي المتزايد على احتواء الصين، خاصةً مع عودة الرئيس الأسبق دونالد ترامب إلى السلطة.

في تعريف "التحالف" و"الشراكة" و"التعاون"

عادةً ما يتم تعريف "التحالف"، في العلاقات الدولية، بوصفه اتفاقًا رسميًا ومُلزِمًا بين دولتين أو أكثر من أجل دعم بعضها البعض، خاصةً في حالة اندلاع حرب تهم إحداها. ومن أبرز الأمثلة المعاصرة على ذلك، والأكثر استدامة، هو حلف "الناتو" الذي تأسس في نهاية الحرب العالمية الثانية في سياق الاستراتيجية الأميركية في احتواء الاتحاد السوفيتي و"المعسكر الاشتراكي"، ويضم الآن بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وتوسيعه المتواتر، خاصةً في اتجاه أوروبا الشرقية، 28 دولة. وباستثناء أمثلة قليلة، منها ربما تركيا في العقد الأخير، يتميز "الناتو" بتوافق شامل في المواجهات والصراعات الرئيسية التي تشق العالم، من حيث تقدير من هو "العدو"، ومن هو "الصديق".

في المقابل، لدينا مفهوم آخر في العلاقات الدولية يحيل إلى علاقة أقل التزامًا، وهو مفهوم "الشراكة" (partnership)، التي تعني نوعًا من العلاقات لا تتطلب "اتفاقًا" (treaty) بالضرورة، وتتميز بالمدى القصير أو المرحلي، ولا تتطلب التزامًا يصل إلى حد الدفاع المشترك في حال اندلاع الحرب. ويمكن أن يتخذ هذا المفهوم صفة "الشراكة الاستراتيجية" (strategic partnership)، وهو درجة متقدمة في التقارب بين بلدين أو أكثر. لكن هذه التوصيفات تأخذ أحيانًا بُعدًا تسويقيًا ودعائيًا، ولا تعكس بالضرورة الحقيقة الفعلية لنوع هذه العلاقات.

ومن الأمثلة على هذه التراتبية التفصيلية والمركبة بين الخطاب والواقع في مستوى العلاقات بين الدول تحت عنوان "الشراكة"، هو المثال الصيني، كأحد أهم مؤسسي مجموعة "بريكس". فالصين تحرص على تحديد فروق دقيقة بين أنواع مختلفة من الشراكات. وعلى سبيل المثال، تُصنّف علاقاتها مع دول مثل روسيا وباكستان وفنزويلا تحت عنوان "شراكة استراتيجية شاملة" (comprehensive strategic partnership)، ويتم أحيانًا تعريفها في الخطاب الرسمي الصيني بأنها "علاقة عابرة للفصول" (all weather)، بمعنى "سعي كامل للتعاون والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي".

وهناك مستويات أخرى أقل منها، مثل "الشراكة الاستراتيجية" (strategic partnership)، والتي يتم تعريفها بأنها "تنسيق أكبر في المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك المستوى العسكري"، مرورًا بمستويات أقل بما في ذلك "شراكة التعاون القائم على الصداقة" (friendly cooperative partnership)، ويتم تعريفها بأنها "تقوية التعاون في القضايا الثنائية بما في ذلك التجارة".

تندرج هذه التوصيفات ضمن مقاربة صينية تتجنب استخدام مصطلح "الحلف" في سياستها الخارجية، التي نشأت في الخمسينيات عند مساهمة الصين في تأسيس منظمة "دول عدم الانحياز"، والتي تركز على عدم الانخراط الكامل في تقسيم العالم بين "أصدقاء" و"أعداء"، وهي الرؤية التي تعززت بعد انتهاء "الحرب الباردة"، خاصةً في سياق التقارب الاقتصادي غير المسبوق بين الصين والولايات المتحدة، والذي كان أحد محركات الصعود الاقتصادي الصيني. هكذا أقامت الصين علاقات "شراكة" بمستوياتها المختلفة مع حوالي 100 دولة، من بين 180 دولة لديها علاقات دبلوماسية معها.

لكن التوصيفات والكلمات لا تعكس بالضرورة السياسات الفعلية. فالصين تبدو معنية بشكل متزايد بتشكيل تحالفات، وقد بدأت تتصرف أكثر فأكثر، خاصةً مع صعود الرئيس تشي جين بينغ سنة 2012 ثم توسع نفوذه بشكل حاسم في المؤتمر العشرين للحزب عام 2022، ضمن استراتيجية معنية بمواجهة محتملة مع الغرب، خاصةً مع الولايات المتحدة، في سياق هدف "صين واحدة" وضم جزيرة تايوان.

يأتي ذلك في التفاعل مع الاستراتيجية الأميركية المعنونة "التركيز على آسيا" (pivoting to Asia)، والتي تسعى بشكل علني، منذ إعلان الرئيس الأسبق باراك أوباما عنها سنة 2011، إلى محاصرة الصين ضمن نطاق "بحر الصين الجنوبي". يبقى أن الصين حذرة في درجة التصعيد مع المنافس الأميركي، ومن ذلك مثلًا توجهها المخاتل فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، حيث زاد تعاونها العسكري والاقتصادي مع روسيا في تحد واضح للحصار الغربي. لكن، في الوقت نفسه، لا تبدو بكين معنية بالمشاركة مباشرة في الحرب، وتظهر حرصها على عدم خروجها عن السيطرة، من خلال البحث في فرص وقف إطلاق النار.

الأجندات الدولية لمؤسسي "بريكس" والتأرجح بين رغبتي "التحالف" و"التعاون"

تبدو الصين، بوصفها القطب الرئيسي الصاعد ديمغرافيًا واقتصاديًا وعسكريًا مقابل الولايات المتحدة، عمليًا وموضوعيًا، متصدرةً قيادة مجموعة "بريكس". ومن الصعب عدم توقع سعي بكين إلى تمرير أجندتها في تشكيل قطب يواجه الولايات المتحدة عبر "بريكس". ومن الواضح أنها تلقى دعمًا صريحًا في استراتيجيتها العامة في تشكيل عالم "متعدد الأقطاب" من قِبل روسيا، شريكها الاستراتيجي الشامل، رغم أن طريقهما في الوصول إلى ذلك ليس متطابقًا بالضرورة، عدا عن أن العلاقة الصينية – الروسية لم تصل بوضوح بعد إلى مستوى الحلف، خاصةً من زاوية مبدأ الدفاع المشترك في حالة الحرب.

في المقابل، من غير الممكن القول إن لبقية دول المجموعة الأجندة نفسها، خاصةً من زاوية تشكيل تحالف واسع في مواجهة شاملة من الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، إذ لا يمكن أن نضع الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل ضمن التوجه الصيني – الروسي. فعلى الرغم من تبنيهم لمقولة "الحاجة لعالم متعدد الأقطاب"، لكن هناك علاقات هيكلية تاريخية تجمعهم بالغرب سواء اقتصادية أو حتى سياسية – قيمية (على اعتبار أنهم يمثلون أنظمة سياسية ديمقراطية ليبرالية إلى هذه الدرجة أو تلك). كما توجد خلافات جيوسياسية تاريخية جدية بينهم والثنائي الآخر، خاصةً التنافس الإقليمي التاريخي والخلافات الحدودية بين العملاقين والجارين الصين والهند.

ما يمكن أن نلاحظه أننا بصدد أجندتين مختلفتين بين الدول المؤسسة: مقاربة أكثر إصلاحية من قبل "الثلاثي الديمقراطي" تُعنى أساسًا بوضع خطة من أجل "تعديل" النظام الدولي القائم من خلال مؤسساته القائمة مع إبقاء علاقات وثيقة للتعاون مع المركز الغربي. في مقابل توجه ثنائي صيني – روسي يبدو معنيًا أكثر بنسق مواجهة يمكن أن تصبح صدامية أكثر فأكثر مع المركز الغربي. وهذا التباين داخل "الخمسة المؤسسين" هو ما يفسر اللغة العامة الحذرة في بيانات "بريكس"، والتي تحرص على تكرار جملة مفتاح، وهي أن "المجموعة ليست ضد أي طرف".

إذن، نحن إزاء تجمع مصالح بين قوى اقتصادية صاعدة من "الجنوب العالمي" (Global South) معنية إلى هذه الدرجة أو تلك بتغيير بنيوي وطويل الأمد في النظام الدولي، الذي سادته تاريخيًا قيادة مركزية غربية. رغم ذلك، فإن درجة التباين مع المركز الغربي تبدو مختلفة بين المؤسِّسِين، ما يمنع هذه النواة من أن تكون تحالفًا متكاملًا.

في المقابل، يسمح الظرف العام بإيجاد مجال متموج بين مستويين، أي "الشراكة" و"التعاون"، يصعد أحيانًا ويتدحرج أحيانًا أخرى حسب مصالح ومسارات كل دولة ودرجة قربها من المركز الغربي. وتبدو الهند أقرب طرف بين الخمسة إلى الغرب، خاصةً بانضمامها إلى تجمعات موازية شكلتها واشنطن وتستهدف الصين بشكل واضح، وعلى رأسها "الرباعي" (the Quad) الذي يتموضع في المحيطين الهندي والهادي في مواجهة بكين. في حين تتراوح السياسات البرازيلية والجنوب إفريقية بين الهند المتموضعة في أقصى "المجموعة" بقربها من المركز الغربي، وموقع روسيا التي تتموضع في الأقصى المقابل في مواجهة صريحة ونشطة، خصوصًا في المستوى العسكري، ومن خلال المواجهة في أوكرانيا، مع المركز الغربي. وإلى جانب روسيا تأني الصين، التي لا يبدو أنها ترى في السياق المرحلي الحالي فرصة مناسبة لمواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة، رغم أنها تتهيأ بشكل علني لذلك.

في مغزى توسع "بريكس" في اتجاه الشرق الأوسط

لا يمكن أن نفهم طبيعة "بريكس الشرق أوسط" بمعزل عن أجندات "المؤسسين الخمسة"، والأسباب المعلنة والمحتملة وراء التوسعة، خاصةً في اتجاه المنطقة التي كان لها نصيب الأسد من الأعضاء الجدد في قمة جوهانسبورغ. وعادةً ما يتم النظر إلى مبدأ التوسعة في اتجاه أعضاء جدد، وتشكيل "البريكس بلس"، على أنه نتيجة لإصرار صيني في الأساس. والمصلحة الصينية في المنطقة واضحة المعالم، بدءًا من حاجتها إلى استيراد غالبية مواردها الطاقية، وصولًا إلى الارتفاع الكبير في التجارة البينية. فمنذ أن أصبحت الصين مستوردًا للنفط في بداية التسعينيات، باتت تعول على نصف احتياجاتها النفطية من المنطقة.

وأصبحت المملكة العربية السعودية، العام الفائت، ثاني أكبر مورد للنفط للصين بعد روسيا، حيث استحوذت على 15% من وارداتها. وفي عام 2022 وحده، تجاوزت التجارة بين الصين والشرق الأوسط 507 مليارات دولار، وهو ما يضاعف رقم عام 2017. من هذه الزاوية، يصبح الجزء الشرق أوسطي من المشروع الاستراتيجي الصيني الشامل، أي "مبادرة الحزام والطريق"، مكونًا رئيسيًا.

وهنا من الطبيعي فهم تركُّز الاهتمام الصيني بالمنطقة ليس على المستوى الاقتصادي فقط، بل على المستوى الأمني والدبلوماسي أيضًا. فالصين تتقدّم ببطء، لكن بثبات، بوصفها طرفًا مهتمًا بالصفقات السياسية الكبرى وليس التجارية وحدها، خاصةً تلك التي تتجه إلى دعم الاستقرار وإضعاف النفوذ الأميركي. وكانت الوساطة الصينية الحاسمة في إنجاز المصالحة الإيرانية – السعودية، والتي تم إعلانها بشكل استعراضي في بكين في آذار/مارس 2023، مثالًا بارزًا على التصور الصيني في المنطقة الذي يستهدف تأمين مصادر الطاقة بعيدًا عن التأثير الأميركي، بما يعني السعي إلى تغيير الهوية الجيوسياسية للقوى الطاقية الأساسية، سيما إيران والمملكة، ومن ثمة تقريبها من بعضها البعض.

لكن النوايا الصينية تواجه مهمة معقدة وصعبة. فالمصالحة بين طهران والرياض في صيغتها الحالية سمحت بتأمين حد أدنى من التهدئة، لكن لم تؤد بالضرورة إلى حل العقد الرئيسية في الصراع بينهما، إذ إن المكونات الأساسية القائمة في عمق هوية النظامين تؤدي موضوعيًا إلى التنافس إن لم يكن الصدام، سواء من حيث الارتباطات التاريخية المتباينة بالقوى الدولية، أو تركّز هويتهما الطائفية في اتجاهين يتصاعد بينهما النفور، أو طبيعة النظرة إلى الصراع الرئيسي الذي يشق المنطقة، أي الصراع مع دولة الاحتلال، أو حتى أولويات التصور الاستراتيجي للحفاظ على النظام في كليهما، وتداعيات ذلك على تصورهما لمستقبل المنطقة عمومًا.

وما يعقد التصور الصيني للمنطقة أكثر، وتحديدًا من زاوية العلاقات الإيرانية – السعودية، هو المنافسة القادمة من مؤسس آخر لـ"بريكس"، وهي الهند، خاصةً مشروع "الرواق المتوسطي" الذي ينافس بشكل واضح المشروع الصيني "مبادرة الحزام والطريق"، سيما أنه يخصص مساره من الهند إلى المتوسط عبر محطات إقليمية تشترك في اتفاقها على مبدأ "التطبيع"، أي الإمارات والسعودية وإسرائيل.

العلاقات التاريخية والثقافية بين إيران والهند، وتشاركهما في السياق الجغرافي ذاته، أي المحيط الهندي، مهمة. لكن الهوية الجيوسياسية الهندية التي تعرّف نفسها في علاقة تناقض مع الجار الباكستاني، لا تعقّد علاقتها المضطربة مع الصين فقط، بل تصعب أيضًا تطوير علاقتها مع إيران في المدى المنظور، إذ إن باكستان وإيران ينتصبان في العمق القاري لمشروع "مبادرة الحزام والطريق"، في انسجام مع الهوى الجيوسياسي الإيراني عبر التاريخ الذي يتمركز في البر وليس البحر.

ومنذ وصول القوميين الهندوس إلى السلطة وتوثق علاقتهم مع دولة الاحتلال، أصبح احتمال التوتر بين نيودلهي وطهران أكثر من أي وقت مضى، وهو ما ازداد منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومثال ذلك تغريدة المرشد الإيراني علي خامنئي، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، التي انتقد فيها وضع المسلمين في عدة دول آسيوية، وخص بالذكر الهند (لم يذكر الصين)، وهو ما استدعى ردًا من قبل وزارة الخارجية الهندية التي وصفت مواقف الزعيم الإيراني بأنها "غير مقبولة".

في المقابل، تبدو الهند في تقارب أوضح وأكبر مع المنافسين الخليجيين لطهران، أي أبو ظبي والرياض. وبمعنى آخر، السياسة الهندية في المنطقة تبدو موضوعيًا في اتجاه يعمق الهوة بين إيران والسعودية، ومن ثمة في تباين مع التوجه الصيني، وهو التوجه الذي يتعمق كلما تصاعد الصراع الرئيسي في الشرق الأوسط، أي بين دولة الاحتلال والمقاومة.

في مقابل الصين والهند، تقف روسيا بوصفها اللاعب التقليدي المخضرم في المنطقة وصاحب الخبرة الطويلة، وهي موجودة أيضًا، وبعكس الصين والهند، كطرف عسكري عبر قواتها الرسمية وشبه الرسمية ("فاغنر" وغيرها) في سوريا، والتنسيق العسكري والأمني الحثيث مع طهران بالخصوص هناك، وهي بالتالي أكثر تورطًا في صراعات المنطقة، وفي مواجهة مباشرة مع النفوذ الأميركي فيها.

يمثّل الوجود العسكري الروسي في طرطوس، القاعدة العسكرية الروسية الأهم في "المياه الدافئة"، تموضعًا استراتيجيًا غير مسبوق لروسيا، ويستند على تحالف معقد في المنطقة تشكل طهران قلبه الإقليمي. لكن روسيا معنية أيضًا بالتموضع في مكان يسمح لها بعقد الصفقات، والاستفادة من نزعة التأرجح التي تميز حلفاء واشنطن التقليديين في المنطقة.

ومن المؤكد أن موسكو كانت تتمنى لو أنها قادرة على عقد صفقة المصالحة الإيرانية – السعودية، بما أنها تحظى بعلاقة جيدة ليس فقط مع طهران وإنما مع الرياض كذلك. والتوجه الصيني يتوافق مع التصور الروسي للمنطقة، لكن لا يحظى بالضرورة بترحيب روسي. فالمنافسة الصينية تحدث في منطقة تعودت أن تلعب فيها روسيا بمفردها في مواجهة واشنطن.

كما أن موسكو معنية أيضًا بتأسيس علاقة قوية مع المنضمين الجُدد من المنطقة إلى مجموعة "بريكس بلس"، أي مصر والإمارات. فالعلاقة التاريخية بين موسكو والقاهرة، والتي شهدت نكسة طويلة منذ بداية السبعينيات، بدأت تسترجع أهميتها مع قدوم السيسي إلى السلطة، وتراجع "الربيع العربي". كما أن العمل المشترك على ملفات رئيسية في المنطقة، خاصةً على مستوى أمني وعسكري، أهمها الملف الليبي، ساهم في تقوية العلاقة بين الطرفين.

الرؤية الروسية للمنطقة مؤطرة بتصور مؤامراتي يضع الولايات المتحدة في مرمى نيرانه، ويرى أن ضرب "استقرار" المنطقة عبر الثورات العربية مؤامرة أميركية مماثلة للثورات الملونة في أوروبا الشرقية، وعلى رأسها أوكرانيا. وهي بالتالي تتموضع في مكان يستثمر في الصراع بين توجهات إصلاحية ديمقراطية، وأخرى مناقضة لها تسعى إلى الحفاظ على "النظام العربي الرسمي"، والتسويق لسردية تضع موسكو في موقع الحليف الصلب للأنظمة التقليدية بعكس توجهات واشنطن.

وقد سمح هذا التموضع لروسيا باسترجاع دورها التاريخي في المنطقة بشكل حاسم، خاصةً في الدول التي شهدت صراعًا عميقًا في اتجاه "التأسيس الديمقراطي"، وعلى رأسها أكبر دول المنطقة، أي مصر. وقد خلق هذا التوجه ظروفًا مواتية لتقارب مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة المعنيين عادةً بالحفاظ على "الوضع القائم" (status quo) خلال العقود الأخيرة، على رأسهم مصر والسعودية والإمارات أيضًا.

العلاقة بين موسكو وأبو ظبي من بين الأمثلة الواضحة على التوجه الروسي لاختراق مواقع نفوذ أميركية أساسية في المنطقة. وقد أصبح البعض يطلق على أحد أهم المدن الإماراتية، مؤخرًا، "دبي غراد" (Dubaigrad) بسبب العدد الكبير من الأثرياء الروس المقيمين في المدينة التي هربوا إليها إثر الحرب الروسية – الأوكرانية.

هذا أحد عناوين العلاقة القوية بين الرئيسين بوتين ومحمد بن زايد. هنا تنظر روسيا إلى الإمارات بالنظرة نفسها إلى السعودية، أي حلفاء محتملين في تعديل أسعار النفط بما يشكل توجهًا للتقليل من محاولة الهيمنة الأميركية على السوق، خاصةً بعد تحول الولايات المتحدة إلى المنتج الأول للذهب الأسود الخام في العالم. فمن جهة، يستفيد المنتجون الخليجيون للنفط من النفط الخام الروسي الرخيص المتوفر في السوق السوداء بسبب الحصار الغربي. ومن جهة أخرى، تستفيد روسيا أيضًا من القرارات الخليجية في سياساتها النفطية، خصوصًا لناحية التحكم في الإنتاج لرفع الأسعار أو الحفاظ عليها ومنع انخفاضها في إطار تحالف "أوبك بلس"، وهو ما أغضب الولايات المتحدة مرارًا، وآخرها في الصيف الماضي.

في المقابل، تتباين أجندات المنضمين من المنطقة إلى "بريكس بلس" إلى حد التناقض قياسًا بأجندات المؤسسين، إذ تبدو إيران مهتمة بشكل أساسي بالخروج من الحصار الغربي والحفاظ على مشروعها الاستراتيجي في المنطقة، أي بوصفها قوة إقليمية مهيمنة، ومن ثم فإن أي تجمعات من أجل تعديل النظام الدولي، بأي مستوى كان، تصب موضوعيًا في مصلحتها.

وتسعى إيران المستفيدة من الوجود العسكري الروسي في المنطقة في اتجاه تعديل الكفة، إلى جذب الصين إلى المنطقة بكل التكاليف، وهي معنية بدعم أي انخراط صيني متزايد في المسارات الأمنية والدبلوماسية في المنطقة، بمعزل عن التنافس الروسي – الصيني في هذا المجال.

في المقابل، تتبع الإمارات مقاربة ميكافيلية في تصورها الجيوسياسي، حيث تحاول الاستفادة من كل القوى المتنافسة في المنطقة واللعب على تناقضاتهم، إذ نجدها تحاول الاستفادة من الوضع القائم، وخاصةً شبكة الهيمنة الأميركية، عبر حليفها الرئيسي، أي دولة الاحتلال. والإمارات ليست معنية بالتطبيع فحسب بل بقياداته والتسويق له. ومع عودة ترامب إلى السلطة والتوقع بتركيزه على استئناف "السلام الإبراهيمي" و"صفقة القرن"، فان أبو ظبي ستحاول التموقع كقاطرة لقطار "التطبيع" وليس مجرد عربة فيه.

في المقابل، تحرص الإمارات على التموضع في نقطة الالتقاء الروسية – الهندية في المنطقة والاستفادة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية من الصعود الصيني. وتحبذ الإمارات أيضًا تأثير قوى وازنة مثل موسكو وبكين غير المعنية بدمقرطة المنطقة، بل ترى فيه مؤامرة أميركية كونية، وهو ما تعتبره الإمارات خطرًا وجوديًا للوضع القائم، بعكس السياسات الأميركية التي يمكن أن تدفع في هذا الاتجاه، بما في ذلك دعم تيارات الإسلام السياسي، التي تمثل صداع رأس حقيقي لأبو ظبي.

من جهة أخرى، نلحظ التردد الجيوسياسي السعودي بين "التأرجح" من أجل تعديل القوى دوليًا، والخشية من توسع النفوذ الإيراني في المنطقة، خاصةً مع تداعيات 7 أكتوبر. وقد حرصت الرياض في سنة 2023 على طلب الانضمام إلى "بريكس" مع قمة جوهانسبورغ، وتنظيمها أيضًا في السنة ذاتها "القمة العربية الصينية"، في نفس سياق تطور التبادل التجاري، بل أيضًا التكنولوجي والصناعي مع الصين، بما في ذلك في مجالات عسكرية حساسة، وتقارب واضح مع موسكو في السياسات النفطية، وأيضا في التنسيق الأمني.

من الواضح أن هذا التوجه كان متماهيًا مع النفور الذي ميز علاقة الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأميركي بايدن، خاصةً في بداية ولاية الأخير. لكن الرياض بدت حذرة في العام الأخير، وعلى مشارف الانتخابات الأميركية، من الانخراط أكثر من اللازم في الاقتراب من الصين وروسيا، وبدا ذلك واضحًا في تجنب قدوم ولي العهد السعودي إلى "قمة قازان"، وعدم تأكيد الرياض لقبول انضمامها إلى "بريكس". فعودة ترامب إلى البيت الأبيض، والذي تجمعه علاقة قوية بالأمير السعودي، ستكون مناسبة على الأرجح لفرملة التقارب مع الصين، لكن ليس بالضرورة مع روسيا، حيث إنه من المتوقع أن يدفع الرئيس الأميركي نحو مصالحة مع موسكو.

أخيرًا، تبدو مصر كقوة آفلة في المنطقة، وتخضع أساسًا لتدخل القوتين الخليجيتين، السعودية والإمارات، خاصةً لناحية الحفاظ على توازناتها المالية؛ في حاجة إلى البحث عن أسس لتجديد دورها التاريخي.

تبقى مصر قوة عسكرية وديمغرافية واقتصادية كامنة أساسية في المنطقة، ولذلك تؤمن بأنها معنية بلعب أدوار أساسية، ولا يمكن ألا ترى في صعود مجموعة "بريكس" واحتمالات تعديل النظام الدولي فرصة لإعادة التموضع ودعوة الأطراف الصاعدة إلى الاستثمار في مكامن قوتها، لكنها حريصة أيضًا على عدم الابتعاد كثيرًا عن واشنطن. في المحصلة، مصر قوة جيوسياسية متأرجحة تبحث عن دور مفقود.

خلاصة

تبدو مجموعة "بريكس"، ومن ثم امتدادها الشرق أوسطي، واحدًا من أهم التعبيرات على أننا إزاء تحول هيكلي في النظام الدولي. لكن ذلك يعني بالتحديد، وليس أكثر من ذلك، أنها تعبير عن حالة انتقالية هجينة لم تستقر بعد فيها التحالفات بين معسكري "الأصدقاء" و"الأعداء". بل نحن إزاء حالة يهيمن فيها السلوك الجيوسياسي الحائر والمتأرجح، حيث تبحث مختلف القوى عن صفقات مرحلية قصيرة المدى تستفيد من الصراعات القائمة بين مختلف القوى، وهي بذلك تستطلع حدود "الشراكات": هل تبقى في مستوى "التعاون" الأدنى، أو يمكن أن تذهب إلى المستوى الأقصى، أي "التحالف"؟

يعبّر ظهور مجموعة "بريكس" عن أرضية واسعة وفضفاضة تجتمع عليها توجهات متباينة في اتجاه "مراجعة" النظام الدولي القائم، أي ما يمكن أن نطلق عليه بالقوى "المراجعة" (revisionists)؛ مقابل المركز الغربي الذي تقوده واشنطن، أي "الحفاظ على النظام القائم" (status quo)، وما يسمى "النظام الذي تقوده القواعد" (rules based order) القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لكن هذه التوجهات "المراجعة" تتباين بشدة في حدتها وخلفياتها.

بمعزل عن رغبات مختلف القوى الدولية، يتجه النظام الدولي عمليًا من "نظام القطب الواحد" إلى نظام "ثنائي القطبية" (واشنطن مقابل بكين)، أو "متعدد القطبية" (إضافة روسيا في أقصى الحالات إلى الثنائي الأميركي – الصيني على رأس المنظومة الدولية)، لكن لم تستقر بعد العمارة الدولية الجديدة. وعندما سنصل إلى "الذروة الاستقطابية"، سيكون أحد أهم مؤشراتها استقرار العالم في سياق تحالفات متضادة، كما كان الحال دائمًا في أنظمة دولية يقودها قطبان أو أكثر.

حينها، سنرى ما إذا كان تجمع اقتصاديات الجنوب الأقوى، أي "بريكس"، إطارًا لحلف واضح المعالم، أم سيتشقق "الجنوب الدولي" إلى قسمين أو أكثر. وسيكون ذلك اختبارًا لإمكانية انقسام العالم، لأول مرة في العصر الحديث، إلى صراع شمال – جنوب، أو يتجه إلى صراعات مركبة ومتباينة: شمال – شمال، وجنوب – جنوب.

ولن تكون المنطقة العربية والإسلامية بمنأى عن "الذروة الاستقطابية" القادمة لا محالة، والتي تتعامل معها لكن لا تقوم بهندستها. وحينها، سيكون من الصعب البقاء في حالة حيرة وتأرجح، إذ سيكون على دولها الاختيار بشكل حاسم لمصلحة هذا القطب أو ذاك، وكان ذلك وضع المنطقة في الأنظمة الدولية السابقة.

في المقابل، لا توجد مؤشرات في المستقبل المنظور على أن المنطقة ستلد هوية جيوسياسية جامعة تفكر بمنطق "الجنوب – شمال"، إذ إنه باستثناء إيران التي شكلت هوية واضحة المعالم تتهيأ للتحالف مع القطب الصيني – الروسي، وتمتل مشروعًا منسجمًا اقتصاديًا وعسكريًا يسمح باستقرار قوة مستديمة للردع، وشبكة حلفاء محليين، خاصةً في اتجاه العمق العربي، يسمحون لها الخروج من أسر "قلعتها الجبلية"، واعتماد سياسة "الهجوم من أجل الدفاع"؛ فإن بقية القوى في المنطقة لا تزال تفكر ولم تحسم أمرها، بل وتبحث كل على حدة، وبشكل منعزل عن صفقات سريعة المردود.