كان الشعار الإسرائيلي الأساسي ما بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 هو ألا تشكّل غزة "خطرًا مرة أخرى"، كما أصبح شعار "النصر المطلق" الذي لا يكف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن ترديده منذ قرابة العام، محددًا للحرب الإسرائيلية على غزة.

لكن بعد مرور ما يقرب من عام على الحرب، يبدو واضحًا أن الاحتلال أخفق في تحقيق أهدافه منها، حيث لا تزال المقاومة قادرة على شن عمليات تستهدف قواته في مناطق التوغل داخل القطاع، والتحرك في المناطق التي أعلن عن إحكام سيطرته عليها، وقصف المستوطنات والمدن الإسرائيلية بالصواريخ.

يشير ما سبق، إلى جانب حجم الاختراق الكبير الذي حققته المقاومة في 7 أكتوبر، وصمودها المتواصل أمام آلة الحرب الإسرائيلية المدعومة بمختلف أنواع الأسلحة الأميركية؛ إلى أن مقاومة غزة ليست نتاج مرحلة تاريخية محددة، بل هي حصيلة سنوات من رفض الطغيان والتمدد الإسرائيلي، راكمت تجارب مختلفة في العمل المقاوم.

معارك غزة الثلاث

يصف المؤرخ الفلسطيني عارف العارف (1891 - 1873) تاريخ غزة بأنه: "تاريخ مجيد لأنها صمدت لنوائب الزمان بجميع أنواعها، وطوارئ الحدثان بجميع ألوانها، حتى أنه لم يبق فاتح من الفاتحين أو غازٍ من الغزاة المتقدمين والمتأخرين الذين كانت لهم صلة بالشرق، إلا ونازلته، فإما أن يكون قد صرعها، أو تكون هي قد صرعته". وقال أيضًا عن علاقتها مع اليهود قديمًا: "فهم وإن نجحوا في دخول فلسطين، إلا أنهم لم يتمكنوا من إخضاع غزة وإذلالها، فظلت بعيدة عن نفوذهم".

قد يكون ما سبق مدخلًا مناسبًا للحديث عن تاريخ العمل المقاوم في قطاع غزة منذ الحرب العالمية الأولى إلى الآن. فبعد اندلاع الحرب العظمى وامتداد ساحات القتال إلى الشرق الأوسط، أصبحت مصر مسرحًا للمواجهة بين القوات البريطانية والعثمانيين الذين اختاروا الاصطفاف إلى جانب الألمان.

وفي نهاية صيف 1916، توجهت قوة بريطانية قوامها 40 ألف جندي نحو العريش في سيناء، بقيادة الجنرال أرشيبولد جيمز مُوراي، بهدف منع القوات العثمانية من التقدم مرة أخرى باتجاه قناة السويس، وقد كانت أحوال العثمانيين في المنطقة حينها متدهورة جدًا.

وفي 9 كانون الثاني/يناير 1917، وصلت القوات البريطانية إلى منطقة رفح المصرية المتاخمة لغزة. وخلال ثلاثة أشهر، حشدَ الجنرال موراي في المنطقة قوة عسكرية ضخمة بلغ عددها 200 ألف جندي بريطاني، تساعدهم فيالق العمل المصرية المكونة من الفلاحين المصريين، وفيالق الهجَّانة.

وفي آذار/مارس 1917، أطلق الجنرال أرشيبولد جيمز مُوراي هجومه على غزة بهدف حصارها وقطع طرق الإمداد العثمانية ثم احتلالها، ودارت حينها معارك عنيفة داخل وحول المدينة انتهت بهزيمة القوات البريطانية، وعرفت هذه المعركة باسم "معركة غزة الأولى".

وعقب الهزيمة، طلب مُوراي تعزيزات ضخمة استعدادًا لخوض معركة جديدة ستُعرف باسم "معركة غزة الثانية" التي انطلقت في 17 نيسان/أبريل 1917، حيث تقدمت القوات البريطانية مدعومة بقوة فرنسية وقوة للحلفاء باتجاه وادي غزة، وكانت القوة المهاجمة أكثر من القوات العثمانية والألمانية في المدينة بثلاثة أضعاف.

أراد البريطانيون من الهجوم كسر الطريق الرابط بين غزة وبئر السبع. وعلى الرغم من تقدّم الحلفاء على وقع قوة نارية كثيفة، لكن التمركز الجيد للعثمانيين ألحق خسائر فادحة بالبريطانيين وحلفائهم، ما دفعتهم بعد ثلاثة أيام من المعارك، تحديدًا في 20 نيسان/أبريل، إلى الانسحاب باتجاه المناطق المحيطة بغزة. وعقب هاتين الهزيمتين، أصدر رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، لويد جورج، قرارًا بعزل مُوراي وتعيين الجنرال إدموند اللنبي مكانه.

وضع إدموند اللنبي لاحتلال غزة خطة تقوم على الالتفاف على القوات العثمانية في المنطقة. وبينما اعتقد العثمانيون أن الجنرال البريطاني سيشن هجومًا مباشرًا على المدينة، خدع البريطانيون العثمانيين وسيطروا على العقبة وبئر السبع، ما جعل من الطريق نحو غزة مفتوحًا.

وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر، أطلق الحلفاء هجومهم الثالث على غزة الذي عُرف بـ"معركة غزة الثالثة". وبعد قصف عنيف من المدفعية، تقدّمت قوة بريطانية قوامها 10 آلاف جندي نحو المدينة التي فضّلت القوات العثمانية والألمانية المنهكة الانسحاب منها، لتسقط بذلك بيد البريطانيين بعد مقاومة استمرت 8 أشهر.

وبعد شهر فقط من سقوط غزة، سقطت القدس وكامل فلسطين بيد البريطانيين، ذلك أن المدينة كانت تعتبر بوابة فلسطين بحكم موقعها الاستراتيجي الذي لم يدركه العثمانيون وحلفائهم الألمان.

مقاومة مستمرة

أحكمت بريطانيا سيطرتها على فلسطين، وعُيِّن السير هربرت صمويل في منصب "المندوب السامي" ومعه هيئة إدارية مدنية. لكن الأمر لم يستكن لسلطات الانتداب، حيث قاومت المدن الفلسطينية البريطانيين، وكانت غزة على رأس المدن الرافضة لحكمهم، حيث شاركت في أعمال المقاومة فور عودة أبنائها إلى مدينتهم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وفي 1920، أُسِّست جمعية إسلامية مسيحية في غزة على غرار الجمعيات التي تكونت في معظم المدن الفلسطينية لتنسيق العمل الوطني بمختلف مظاهره. ففي 1921، وبينما كان في طريقه من القاهرة إلى القدس، توقف وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل، مع كبار المسؤولين البريطانيين بينهم المندوب السامي لفلسطين هربرت صموئيل والعقيد توماس إدوارد المعروف بـ"لورانس العرب"؛ توقف في المدينة ونزل من القطار برفقة من كان معه لتفقدها ومشاهدة آثارها، لكن أهالي غزة قابلوهم بمظاهرة صاخبة وهتافات معادية، وألقوا عليهم الحجارة كذلك، ما دفعهم إلى الهرب تحت حراسة مشددة.

وعن هذه الحادثة، يتحدث الرائد كلود سكودامور جاريس، الذي كان حينها محافظًا لسيناء ومرافقًا للوفد، قائلًا في كتابه "Arab Command": "أهالي غزة الميالين للعناد والمشاكسة، كانوا يومئذ على أشد ما يكون من الكره والبغضاء لسياسة الانتداب والفكرة الصهيونية بالرغم من أنّ هذه السياسة لم تكن قد مستهم بسوء، ولا كان أحد المستعمرين أو المهاجرين اليهود قد نزلوا في هذه المدينة الفلسطينية. بالرغم من ذلك كله فقد كان الغزيون في الجنوب، كإخوانهم النابلسيين في الشمال، على استعداد لاغتنام أية فرصة تسنح للتظاهر ضد الانتداب وضد سياسة الوطن القومي (لليهود)".

وأضاف: "لهذا اصطفوا على جانبي الشارع عند دخول أعضاء المؤتمر إلى مدينتهم، وأخذوا يمطرونهم بوابل من الهتافات التي فسرها لورنس لمرافقيه الذين اعتراهم الخوف لأنهم ليسوا خطرين، ولكن هتافاتهم معادية فهم يصرخون: ليسقط الانتداب الإنجليزي، لتسقط السياسة الصهيونية".

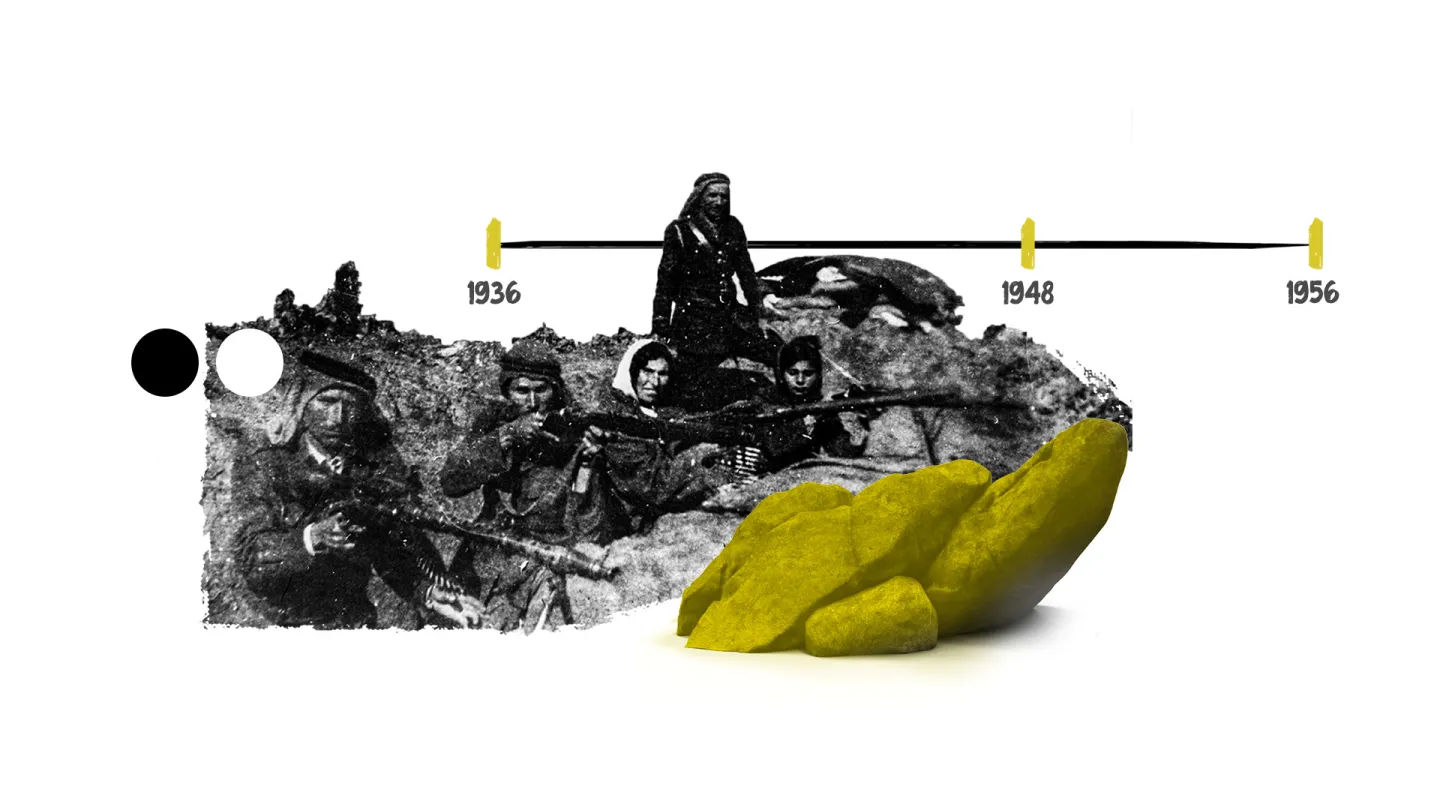

شارك أهالي غزة أيضًا في ثورة البراق، وقاموا بمهاجمة المطار الحربي البريطاني شرق المدينة إضافةً إلى مهاجمة مستوطنة "بيار تعبيا" قرب بيت دراس. كما لم يتخلّفوا عن الانخراط في ثورة 1936، حيث شاركوا في عمليات المقاومة التي استهدفت الدوريات البريطانية، ونسفوا خطوط مواصلات الجيش البريطاني.

وقد برز عدد من أبناء غزة في قيادة العمل المقاوم في تلك المرحلة، من بينهم الشهيد مدحت الوحيدي، قائد مجموعات الجنوب الذي لُقِّب بـ"سهم الموت" لسرعته في تنفيذ الهجمات على القوات البريطانية والمنظمات الصهيونية بالمنطقة، كما عمل على منع دخول البريطانيين والصهاينة لمدينة غزة ولاحقهم داخلها.

وأمام هذه الهجمات، قررت سلطات الانتداب فرض نظام حظر التجول، وشن عمليات مداهمة واسعة ونسف للبيوت التي يشارك أصحابها أو ذويهم في عمليات المقاومة، بالإضافة إلى اعتقال كل من تحوم حوله الشكوك بدعم المقاومة أو المشاركة في عملياتها.

وفي محاولة منها للضغط على الحاضنة الشعبية، فرضت سلطات الانتداب غرامات مالية قدرها ألف جنيه على أهالي المدينة وقامت بجمعها بالقوة. لكن أهالي غزة لم يتقبلوا هذا الوضع وتوجهوا بشكوى إلى المحكمة العليا بالقدس التي حكمت بإلغاء القرار الصادر ضدهم في 7 تموز/يوليو 1936.

ومع اشتداد أعمال المقاومة في وسط فلسطين، عمل أبناء غزة على قطع الإمدادات العسكرية للقوات البريطانية عبر الخط الحديدي المار في مدينتهم. فبعد أن أصدر القائد العام للثورة آنذاك، عبد الرحيم الحاج محمد، أمرًا إلى قادة الثورة في المنطقة بخلع قضبان السكة الحديدية من رفح إلى اللد، خرج أهالي المناطق القريبة من خانيونس ورفح، رجالًا ونساءً، ليلة 14 أيار/مايو 1938، وقاموا بنزع القضبان الحديدية وإحراق الألواح الخشبية وتدمير محطات السكك الحديدية.

النكبة

شارك الفلسطينيون في قتال القوات البريطانية والمجموعات الصهيونية خلال وقت مبكر من بداية عام 1948، وانضم إليهم في جنوب البلاد المتطوعون العرب. وفي 15 أيار/مايو 1948، أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها على عموم فلسطين، وصدرت في منتصف الليل التعليمات لدخول الجيش المصري إلى غزة التي استقبله أهلها بحفاوة عارمة. لكن الجيش المصري الذي خاض المعارك إلى جانب الثوار الفلسطينيين والمتطوعين العرب تعرض حينها لانتكاسات خطيرة نتيجة الأخطاء التي ارتكبتها قيادته، وخيانة السلطات الحاكمة في القاهرة التي سلمتهم أسلحة فاسدة.

وأمام هذا التراجع المصري، حُوصرت غالبية القوات المصرية في الفالوجا، وعززت المجموعات الصهيونية من تقدمها واستولت على بيت حانون فقطعت الطريق الرابط بين غزة وبقية المدن الفلسطينية، كما تم الاستيلاء على أسدود والمجدل وشرق دير البلح، وكان الهدف من وراء هذا الضغط إرغام المصريين على الانسحاب من غزة. وأمام هذا التقهقر، طلبت القاهرة من قائد قواتها في غزة، اللواء أحمد فؤاد صادق، الانسحاب منها لكنه رفض بشدة وأعطى أوامره إلى قواته بمواصلة القتال.

وفي 7 كانون الثاني/يناير عام 1949، وافقت الحكومة المصرية على هدنة دائمة مع الصهاينة، ثم وقّع الطرفان في 24 شباط/فبراير من العام نفسه، على "اتفاقية رودس" التي تم بموجبها السماح للقوات المصرية المحاصرة في الفالوجا بالانسحاب تحت إشراف الأمم المتحدة، وأن تتوقف العمليات العسكرية بشكل كامل، وأن تبقى مدينة غزة وكامل الساحل الشرقي بيد القاهرة تحت اسم "المناطق الفلسطينية الخاضعة لرقابة القوات المصرية"، ليتحول اسمه لاحقًا إلى قطاع غزة.

بواكير العمل الفدائي في غزة

منذ النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني، كانت غزة مركزًا لتأجيج روح الوطنية. فعدا عن تاريخ أهلها الوطني، تعززت روح الوطنية باللاجئين القادمين من المدن والبلدات والقرى التي هُجِّروا منها من قِبل العصابات الصهيونية، فأصبحت غزة بعد أشهر من النكبة منطقة عبور لتنفيذ العمليات الفدائية ضد المستوطنات والمنشآت العسكرية الإسرائيلية.

وفي 28 شباط/فبراير عام 1955، شنت القوات الإسرائيلية هجومًا على قطاع غزة تحت ذريعة مقتل أحد الإسرائيليين في مستوطنة "رحوفوت" جراء عمل لفدائيين فلسطينيين تسللوا إلى داخل المستوطنة، وقامت وحدة المظليين في الجيش الإسرائيلي بمهاجمة معسكر مصري قرب محطة سكة الحديد في مدينة غزة، وأسفر الهجوم عن مقتل 17 جنديًا مصريًا وهم نيام. ثم نصبت القوة الإسرائيلية كمينًا لقوة مصرية هرعت لنجدة جنود المعسكر، ما أسفر عن مقتل عدد آخر من الجنود المصريين، ليبلغ عدد ضحايا الجيش المصري 38 جنديًا ونحو 33 جريحًا.

ورغم هذه العملية، لم تتوقف عمليات تسلل الفدائيين من غزة لضرب الأهداف الإسرائيلية رغم التضييق من قِبل الحكومة المصرية وفق سياسة التهدئة المعمول بها بين الطرفين. وبلغت ذروة العمل الفدائي في قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من شهر أيلول/سبتمبر 1955 إلى غاية عدوان 1956، علمًا أنّ العمل الفدائي لم يتوقف منذ نكبة عام 1948.

وتحدث الرئيس المصري جمال عبد الناصر عن الفدائيين قائلًا إن "الفدائيين تنظيم قديم منذ حرب 1948، ولكنهم لم يكونوا فدائيين حينذاك، كانوا فلسطينيين نظموا للحصول على المعلومات، وليس للقتال، وكانوا بأعداد قليلة". وكانت عمليات التسلل المنظمة تجري في الوقت الذي استمرت فيه عمليات التسلل الفردية، وإن كانت بدرجة أقل من السابق.

وكان الهجوم على معسكر الجيش المصري في مدينة غزة هو الحدث المفصلي في هذه النقلة النوعية المتمثلة في قرار إعلان حرب الفدائيين، وأوضح عبد الناصر الأمر قائلًا: "بعد غارة غزة كان لدينا لقاء وقررنا زيادة عدد الفدائيين، وطبقًا للظروف التي تمت فيها الغارة استقر رأينا على أن أحسن وسيلة لمجابهة إسرائيل هي أن يكون لدينا فدائيون منظمون على أساس وحدات صغيرة".

وأوكلت السلطات المصرية أمر تنظيم عمل الفدائيين في قطاع غزة إلى أحد ضباط المخابرات المصرية، وهو المقدم مصطفى حافظ الذي كان يعمل في القطاع منذ فترة، وقد بدأ سريعًا بالعمل على جمع العناصر من أصحاب الكفاءة المطلوبة، إضافةً إلى إطلاق سراح المعتقلين المتهمين بالتسلل إلى الأراضي المحتلة عام 1948، لتشكيل قوات من الفدائيين الذين قُدِّر عدد من عمل تحت إمرته منهم بحدود الألف فدائي. وكان قرار السلطات المصرية بتأطير عمل الفدائيين في جهاز رسمي يتقاطع مع مطالب أهالي القطاع بإنشاء جيش تحرير فلسطيني أصبح فيما بعد نواة جيش التحرير الفلسطيني التابع لـ"منظمة التحرير".

ومنذ ذلك الوقت، بدأت عمليات الفدائيين تأخذ نطاقًا أوسع وأعمق، حيث ضربوا مستوطنات قريبة من تل أبيت، وتنوعت العمليات بين تفجير وهجمات ليلية ضد مركبات عسكرية ومدنية إسرائيلية، وتفجير المنشآت الإسرائيلية، إضافةً لهجمات استهدفت المستوطنين.

وتميزت عمليات الفدائيين بالدقة التي في إصابة الهدف، وجاء بعضها ردًا على عمليات إسرائيلية استهدفت مدنيين إسرائيليين، مثل حادثة قصف مستشفى غزة الذي أدى إلى استشهاد وإصابة حوالي 100 فلسطيني معظمهم من المرضى. وقد اعترفت "إسرائيل" بنشاط الفدائيين وبسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الإسرائيليين جراء عملياتهم.

لم تؤثر ضربات الفدائيين على المؤسسة العسكرية بل هددت الاستيطان أيضًا، إذ كانت صحراء النقب أحد أهداف العمليات الفدائية، ما جعل المستوطنات في تلك المنطقة مهددة بالشلل. وعبّر عن هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق دافيد بن غوريون الذي عاش داخل مستوطنة "سدي بوكر" في النقب طيلة اعتزاله الحياة السياسية في الخمسينات، حيث قال إنّ النقب من أكثر المناطق تعرضًا لضربات الفدائيين، ولهذا لم تعد غارات الفدائيين خطرًا أمنيًا فقط بل أصبحت خطرًا على سياسة الاستيطان أيضًا. لذلك أصبحت قضية إيقاف العمل الفدائي انطلاقًا من قطاع غزة الشغل الشاغل داخل "إسرائيل"، وأصبحت القضية الأولى في مناقشة الحكومة الإسرائيلية للخطط المطروحة لإيقافها.

وردًا على تصاعد عمليات الفدائيين، شنت دولة الاحتلال هجومين كبيرين على قطاع غزة، أولهما في 31 أيلول/سبتمبر 1955، حيث توغلت في ذلك اليوم وحدة إسرائيلية داخل القطاع وتقدمت باتجاه عبسان وبني سهيلة، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع الجنود المصريين والفدائيين الفلسطينيين، قبل أن تبدأ هجومًا على مركز شرطة مدينة خانيونس وتقوم بتفجيره بمن فيه من جنود مصريين بعبوات ناسفة، ما أسفر عن استشهاد 46 شخصًا بين جنود ومدنيين وأفراد من الشرطة. وقالت "إسرائيل"، في تبريرها للعملية، إنّ مركز شرطة خانيونس يعتبر نقطة انطلاق الفدائيين لشن عملياتهم داخل "إسرائيل".

وشنّت "إسرائيل" في 5 نيسان/أبريل 1956 هجومًا على غزة باستخدام قذائف "مورتر" 120 ملم، وتركز القصف على وسط المدينة المكتظ بالسكان، ما أدى إلى استشهاد 60 مواطنًا فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء. وادعت "إسرائيل" حينها أنّ الهدف وراء الهجوم هو قصف مقر القيادة المسؤول عن الفدائيين.

وفي 13 تموز/يوليو 1956، وصل إلى المقدم إبراهيم حافظ طرد متفجر انفجر فيه حين هم بفتحه ما أدى إلى استشهاده، ووجهت أصابع الاتهام حينها لإسرائيل بالوقوف وراء العملية، وكان لاغتيال حافظ أثرًا بالغًا على النشاط الفدائي داخل القطاع.

عدوان 1956

في 28 تشرين الأول/أكتوبر عام 1956، أطلقت كل من "إسرائيل" وبريطانيا وفرنسا عدوانهم الثلاثي على مصر. وبعد ثلاثة أيام، تحركت القوات الإسرائيلية نحو قطاع غزة بعد سحب الجيش المصري من سيناء، وهو ما جعل القطاع عمليًا محاصرًا، فسقطت مدينة رفح في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، وتوجهت القوات الغازية نحو مدينة خانيونس التي أوكل أمر الدفاع عنها للواء 86 الفلسطيني.

وشهدت المنطقة قتالًا ضاريًا، إذ رفض اللواء 86 الذي كان يرابط في المدينة وحولها الاستسلام وواصل القتال. وعند وصول القوات الإسرائيلية إلى خانيونس، فجر 3 تشرين الثاني/نوفمبر، كان القتال العنيف ينتقل من موقع إلى آخر، ما أجبر الإسرائيليين على الاستعانة بالطيران لقصف المدينة ومخيم اللاجئين، ما أدى إلى فتح ثغرة في دفاعات المدينة دخلت من خلالها القوات الإسرائيلية إلى قلبها، وبذلك بدأت المقاومة في المدينة تضعف وانتهى الأمر باحتلالها.

شكلت معركة خانيونس لحظة فارقة سواء على مستوى القتال ومدى الصمود أو حتى حجم الخسائر التي لحقت بالقوات الإسرائيلية التي اضطرت للتوقف في انتظار التعزيزات ودعم الطيران الحربي الذي حسم المعركة. ولا بد هنا من الإشارة إلى الدور البطولي الذي لعبه الفدائيون الفلسطينيون في القتال داخل المدينة التي صمدوا فيها إلى اللحظة الأخيرة. وبعد سقوط مدينة خانيونس، ساعد الفدائيون الضباط المصريين المتواجدين معهم في العودة إلى مصر، في حين انسحب من تبقى منهم إلى الضفة الغربية.

يصف المؤرخ العسكري الإسرائيلي إدغار أوبلانس معركة خانيونس بقوله إنه: "حالما دخلت القوات الاسرائيلية أجبرت على التوقف، فقد كانت بيد الفلسطينيين بعض المواقع الجيدة حيث كانوا يصبون النار منها على المهاجمين من أسلحة آلية متوسطة، وعندها قرر قائد الكتيبة التوقف وإحضار دباباته لإسناد الهجوم.. ولم يبدأ بالتحرك باتجاه الجنوب قبل حوالي منتصف الليل، في هذا الوقت كانت الكتيبة الثانية قد استكملت احتلال غزة وتحركت جنوبًا باتجاه خانيونس للمساعدة في احتلال المدينة".

أما معركة غزة، فبدأت بقصف منطقة المنطار حيث تتمركز القوات المصرية، وكان الهدف تحطيم دفعاتهم التي كانت تبعد حوالي الميلين عن تلة المنطار. وفي الخطوط المتقدمة على الجبهة، واجه الاسرائيليون مقاومة عنيفة أدت إلى توقف تقدمهم، لكن الدبابات الإسرائيلية تقدمت على الطريق الجنوبي المؤدي لمدينة غزة. وبالموازاة مع ذلك، تحركت الكتيبة الثانية الإسرائيلية باتجاه مدخل مدينة غزة من ناحية الشرق، لكنها جوبهت بمقاومة عنيفة إلى أن أعلن الحاكم الإداري لقطاع غزة، الفريق محمد فؤاد الدجوي، استسلامه ظهر الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 1956، لكن المدينة واصلت القتال رغم إعلان الاستسلام. وكان لسقوط غزة السريع مقارنةً بصمود خانيونس دلالات عديدة على مدى تأثير القرار السياسي على العمل الميداني.

لكن، بالمحصلة، فنّدت المقاومة في قطاع غزة أوهام قادة دولة الاحتلال عن أنّ القطاع منطقة ستستسلم بسهولة بعد سقوط رفح، كما كشف أخطاء طريقة تعاطي القيادة المصرية مع القطاع باعتباره منطقة ساقطة عسكريًا.

مجازر متعددة

ارتكبت "إسرائيل" خلال فترة احتلال القطاع الممتدة من 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1956 إلى 14 أذار/مارس 1957، عدة مجازر للانتقام من شراسة المقاومة التي واجهتها خلال هجومها على القطاع. ففي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1956، أمرت قوات الاحتلال المواطنين عبر مكبرات الصوت بالتجمع في ساحات محددة في تمام الساعة السابعة صباحًا، وهُدِّد كل من يتخلف عن ذلك بالقتل. وبالفعل، تجمع الرجال في الأماكن التي طُلب منهم الذهاب إليها وأُجلِسوا القرفصاء وتم تهديدهم عبر إطلاق النيران فوق رؤوسهم.

وفي ذلك الوقت، شنت قوات الاحتلال عمليات نهب واسعة بحجة تفتيش البيوت، فنهبت المجوهرات والمصاغات وكل ما هو ثمين، بل وشمل النهب المواشي والدواجن والأدوات المنزلية، واستمر الوضع على ما هو عليه إلى غاية السادسة مساءً، حين تم الكشف عن حالات النهب الواسعة التي طالت منازل الأمنين.

قبل ذلك، جُمعت البطاقات الشخصية في الساحات وفُرز الشباب الذين كان يبلغ عددهم 1800 شخص، وتتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، ثم عُصبت أعينهم وسِيقوا إلى جهة غير معلومة وبقيت أخبارهم غير معروفة إلى حين انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. ففي 24 آذار/مارس 1957، تم اكتشاف مقبرة جماعية دُفنت فيها 36 جثة، اتضح أنها تعود إلى بعض هؤلاء الشباب.

وفي 12 تشرين الثاني/نوفمب ارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة في مدينة رفح راح ضحيتها حوالي 200 فلسطيني ملأت جثثهم شوارع المدينة. وبحجة البحث عن السلاح داخل المنازل، ارتكبت القوات الإسرائيلية عمليات نهب وقتل واسعة. وكان عدد الضحايا في القطاع يتجاوز عدد المدنيين الذي قدرهم وزير الدفاع الإسرائيلي حينها، موشي ديان، بحوالي 700 فدائي، إذ تم قتل ثلاثة مدنيين عزل مقابل كل فدائي، ولم تقتصر عمليات القتل على الشباب بل طالت الشيوخ والأطفال والنساء. ولفترة طويلة بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، تم اكتشاف عدد كبير من المقابر الجماعية.

وقد اعترف موشي ديان بهذه الممارسات الإرهابية بغزة مدعيًا بأن: "المشكلة سببها رجالنا العسكريين والمدنيين المستوطنين. في البداية قاموا بكسر المحلات بحثًا عن المسلحين، بدأوا يلقون أيديهم على ممتلكات غير محروسة في أوقات حظر التجول. لكن في النهاية استطاع البوليس الحربي السيطرة على الوضع وأن يوقف الأعمال، لكن ليس قبل أن يلحق الضرر بممتلكات العرب. لقد جلبنا العار لأنفسنا". وعلى العكس مما يدعي ديان، تبيّن أن هذه الممارسات لم تكن حالات فردية بل ظاهرة عامة، كما كان الأمر يتعلق بعملية انتقام للدور الذي لعبه القطاع في التصدي للعدوان الإسرائيلي.

نكسة 1967 وما بعدها

أُعلن عن تأسيس "منظمة التحرير الفلسطينية" بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في مدينة القدس عام 1964، تنفيذًا لقرار مؤتمر القمة العربية الذي عُقد في القاهرة بالعام نفسه. وشُكِّلت للمنظمة دوائر تقوم على تنفيذ قراراتها، ومنها الدائرة العسكرية.

وفي 1 أيلول/سبتمبر 1964، أُعلن رسميًا عن تشكيل "جيش التحرير الفلسطيني" بقوام ثلاثة ألوية عسكرية في كل من قطاع غزة وسوريا والعراق، وكانت القاهرة مقرًا عامًا لقيادة الجيش الذي صار الجناح العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتشكّل جيش التحرير الفلسطيني من ثلاثة ألوية، وهي:

1- قوات عين جالوت بقيادة منصور الشريف، التي تمركزت في مصر وقطاع غزة.

2- قوات حطين بقيادة عثمان حداد، التي تمركزت في سوريا.

3- قوات القادسية بقيادة أيوب عمار، التي تمركزت وحداتها في العراق والأردن وسوريا.

ومن المعروف أن بدايات التفكير في إنشاء قوة عسكرية منظمة للفلسطينيين جرت في العراق، حيث دعا عبد الكريم قاسم، في خطاب ألقاه في 27 آذار/مارس 1960، إلى تأسيس فوج فلسطيني مقاتل. وبالفعل، ظهر "فوج التحرير الفلسطيني" عام 1961، وضم 150 ضابطًا و300 ضابط صف وجندي تلقّوا، جميعًا، التدريبات في معسكر الرشيد، وكان من بين الحاضرين في حفل تخرجهم الحاج أمين الحسيني، وقد تولى قيادة الفوج المقدم أيوب عمار، وكان من بين ضباطه مصطفى ديب خليل "أبو طعان"، وذلك قبل ضمّه لاحقًا إلى جيش التحرير الفلسطيني ليكون نواة قوات القادسية.

في هذه المرحلة، كان قطاع غزة مكانًا خصبًا لنشاط الكيان الفلسطيني الجديد بسبب مراكمته للعمل المقاوم على مدار سنوات طويلة، وقد احتضن حينها قوات عين جالوت التي بدأت تدريباتها في معسكراته، ومن هنا كانت بداية الانطلاقة.

في صباح 5 حزيران/يونيو عام 1967، شنت الطائرات الإسرائيلية هجمات دمرت المطارات العسكرية في مصر وسوريا والأردن، بينما بدأت الدبابات الإسرائيلية بالتحرك نحو مدينة غزة، حيث تمكّن أفراد جيش التحرير الفلسطيني من إيقاف تقدمها رغم تسليحهم البسيط، فعمدت قوات الاحتلال إلى التحرك من محور آخر هو محور معسكر البريج، لكنها واجهت كذلك مقاومة عنيفة خسرت على إثرها عدة دبابات.

وبسبب هذه المقاومة، تدخل الطيران الحربي الذي ركز هجماته على النقاط التي شهدت مقاومة شديدة إضافةً إلى تلة المنطار التي انسحب منها جيش التحرير الفلسطيني. وبعد الفشل المتكرر في اختراق مدينة غزة، وصلت تعزيزات عسكرية للجيش الإسرائيلي من مستوطنة نحال عوز مكّنتها من تحقيق تقدم على وقع النيران الكثيفة، لكن الروح القتالية والمعنوية لمقاتلي جيش التحرير وصلابتهم انعكست على أرض المعركة، إذ أوقعوا الدبابات الإسرائيلية في مصيدة وتمكنوا من تدمير أكثر من 20 دبابة.

ونتيجة عجزه عن التقدم، شن الجيش الإسرائيلي قصفًا دون هوادة بالطائرات والمدفعية طال المواقع العسكرية والمباني المدنية في غزة. وبعد 14 ساعة من الصمود، تمكنت الدبابات الإسرائيلية من دخول المدينة من عدة محاور، ليصبح القتال حرب شوارع تكبدت فيها قوات الاحتلال خسائر كبيرة دفعتها إلى التقهقر والانسحاب.

واستمرت عمليات الكر والفر إلى غاية يوم 8 حزيران/يونيو 1967، الذي تمكنت فيه القوات الإسرائيلية من احتلال المدينة من أربعة محاور بعد أن ألقت بكل ثقلها في المعركة. وقد كتب مراسل مجلة "نيوزويك" الأميركية الذي دخل إلى غزة مع القوات الإسرائيلية، ريتشارد تشيسنوف، تعليقًا حول المعركة جاء فيه: "عند اقترابنا من مدينة غزة شاهدت سحبًا من الدخان تغطي المدينة، وسمعت أصوات الانفجارات وطلقات الرشاشات، وقد قال لي الضابط الإسرائيلي الذي يجلس بجانبي وهو برتبة مقدم إنّ المدينة قد سقطت لكنها لم تستسلم، إنّ المقاومة الجارية داخل المدينة مصدرها رجال جيش التحرير الفلسطيني".

دفعت هزيمة 1967، واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بضباط جيش التحرير إلى إعادة تنظيم أنفسهم لمواجهة المرحلة القادمة، واتخذوا بعد عدة اجتماعات قرارًا بتشكيل قوة فدائية تابعة للجيش تحت اسم "قوات التحرير الشعبية"، أوكلت إليها في البداية تنظيم الآلاف من الشبان للمشاركة في مقاومة الاحتلال داخل القطاع، لتنطلق مرحلة جديدة من مراحل العمل المقاوم في قطاع غزة.

انطلاق بواكير العمل المقاوم في غزة بعد الهزيمة

عُقدت في البداية عدة لقاءات بعض ضباط جيش التحرير الفلسطيني بقيادة النقيب وليد أبو شعبان (إضافةً إلى النقيب حسين الخطيب، والملازم أول جبر عمار، والملازم أول زياد الحسيني، والملازم أول ناهض الريس، وأحمد صيام، وسالم أبو عمرو، وعلي أبو عمرو، وزهير المصري) جرى خلالها تناول أوضاع القطاع بعد الاحتلال، وبحث تنظيم مجموعات الفدائيين وتخزين السلاح إلى حين ربط الاتصال بالقيادة العسكرية في الخارج الذي انقطع بفعل احتلال غزة.

وبعد ربط الاتصال، صدرت التعليمات من القيادة إلى كافة الضباط والعسكريين الذين بقوا في قطاع غزة بالحفاظ على مراكزهم، كما أجرى النقيب وليد أبو شعبان اتصالات بعناصر كتيبة الصاعقة في سياق عمله على تنظيم مجموعات المقاومة، وكانت المهمة الأبرز حينها جمع ما تركه الجيش المصري من أسلحة في غزة بعد الهزيمة، وتشكيل خلايا سريّة للعمل الفدائي من عناصر جيش التحرير المتبقية في القطاع وتدريبها على خوض حرب العصابات.

اتخذ النقيب وليد أبو شعبان من إحدى البيّارات شرق مدينة غزة مقرًا للقيادة وقاعدة لجمع الذخيرة والسلاح، وبدأ العمل على تقسيم المجموعات في كامل أرجاء القطاع. وكانت أول المجموعات في رفح بقيادة الضابط عوني العشي وضابط الاحتياط محمد أبو ظهير وأحد أفراد كتيبة الصاعقة إبراهيم سليم حسين. وفي منطقة خانيونس، قاد خليل التلمس مجموعات المقاومة إلى أن استشهد فيما بعد خلال اشتباك مسلح مع الجيش الإسرائيلي في 7 تموز/يوليو 1969، فيما قاد خلايا المقاومة في دير البلح خليل أبو سليم.

وتسلّم منطقة غزة وشمالها النقيب حسين الخطيب ونائبه الملازم أول زياد الحسيني، الذي اتفق مع الملازم أول ناهض الريس على تنظيم مجموعات المقاومة داخل المدينة، وكانت مجموعات غزة هي أولى المجموعات التي أطلقت عمليات المقاومة حتى قبل الإعلان عن قوات التحرير الشعبية.

وامتدت عمليات قوات التحرير الشعبية من شمال القطاع إلى سيناء، وتزايد حجمها ودقتها إلى أن وصلت بمعية بقية الفصائل إلى أخذ زمام المبادرة وفرض سيطرتها على القطاع، حيث أصبحت بعض المناطق ممنوعة على قوات الاحتلال ويصعب دخولها.

وأمام تصاعد العمليات العسكرية الجريئة وتوجيه الضربات الموجعة والمؤلمة لقوات الاحتلال، لجأ الأخير إلى تكثيف عمليات الحصار على مدن القطاع، وزاد من قمعه وهدمه للبيوت إلى جانب ترحيل أُسر بأكملها إلى سيناء، واعتقال آلاف المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق بهدف الحصول على اعترافات منهم حول علاقتهم بالعمل الفدائي.

ووصف مراسل صحيفة "الغارديان" البريطانية تدهور الأوضاع في قطاع غزة جراء الهجمة الإسرائيلية على المدنيين في رسالة بعثها من القدس، في 25 كانون الثاني/يناير 1968، قال فيها: "تُطبِّق السلطات الإسرائيلية العقوبات الجماعية على السكان، ومعظمهم من اللاجئين الفلسطينيين. لا يفرقون بين رجل وامرأة، وبين شاب وشيخ، وكثيرًا ما يفرضون حظرًا للتجول لعدة أيام دون اتخاد أي تدابير معقولة لتوزيع الطعام والماء على السكان الذين شملهم المنع، وكثيرًا ما يستغلون ذلك المنع في هدم الدور والمنازل، واعتقال الرجال دون تحقيق أو التأكد من علاقتهم بالحادث الذي جرى".

وفي مطلع 1969، تولى زياد الحسيني منصب قائد قوات التحرير الشعبية في قطاع غزة وشمال سيناء بعد أن توجه جميع الضباط، وعلى رأسهم النقيب حسين الخطيب، إلى الأردن بأمر من القيادة العليا. لكن زياد الحسيني أصر على البقاء في القطاع لمواجهة الاحتلال، فكان المخطّط والمشارك في العديد من العمليات التي أوجعت قوات الاحتلال، وجعلته المطلوب رقم واحد بالنسبة لهم.

وعُيِّن الرقيب أول عبد القادر أبو الفحم مساعدًا للقائد العام، بينما تسلّم الملازم أول جبر عمار قيادة المنطقة الجنوبية، ومحمد مصطفى الحسنات قيادة المنطقة الوسطى. وبعد اعتقال كل من جبر وعبد القادر نهاية 1969، أصبح محمد مصطفى الحسنات نائبًا للقائد العام.

وخلال تلك الفترة، كثفت قوات التحرير الشعبية من عمليات المقاومة التي كانت من أبرزها عملية مدرسة حي الزيتون. ففي آب/أغسطس 1970، توجه زياد الحسيني ورفاقه إلى مبنى مدرسة في حي الزيتون وطلب من حارسها إبلاغ الإسرائيليين بوجوده ومجموعة من الفدائيين داخل المدرسة. وعلى الفور، توجهت قوة من الاحتلال إلى المدرسة حيث نصب لهم الفدائيون كمينًا محكمًا أسفر عن قتل أفراد القوة، وعددهم 15 جنديًا، وتدمير عرباتهم.

تواصلت العمليات الفدائية بعد ذلك وأخذت أشكالًا مختلفة، إذ لم يكن التركيز على جنود الاحتلال فحسب بل شملت المتعاونين وضباط المخابرات الإسرائيلية، إذ تمكن زياد الحسيني في عملية أمنية من الوصول إلى مسؤول المخابرات في قطاع غزة، أبو حاييم، الذي قتله وعلّق رأسه على سياج إحدى المزارع في جباليا.

استهداف قادة قوات التحرير الشعبية

وأمام زخم العمليات وتصاعدها، لجأت قوات الاحتلال إلى تصفية قادة "قوات التحرير الشعبية" وغيرهم من الفدائيين. وفي 5 أيار/مايو 1969، نصبت قوة إسرائيلية كمينًا لقائد القوات في خانيونس والمنطقة الوسطى، خليل التلمس، الذي ارتقى شهيدًا بعد اشتباكات دارت بينه وبينها تمكن خلالها من قتل أحد أفرادها وكان برتبة ضابط.

تولى حمّاد جبر الأبرق بعد ذلك قيادة المطاردين في الشمال الشرقي لقطاع غزة، وكان حلقة الوصل بينهم وبين القائد زياد الحسيني، لكنه استُشهد أيضًا بعد محاصرته عقب اشتباك دار بينه وبين قوة إسرائيلية على رأسها الحاكم العسكري في غزة.

وكان عام 1971 قاسيًا على "قوات التحرير الشعبية" التي فقدت فيه العديد من كبار قادتها، ومن بينهم فواز خميس عياش الذي قاد المنطقة الجنوبية، وكان يقف وراء الكثير من العمليات ضد قوات الاحتلال في منطقة رفح، أبرزها استهداف مقر الحاكم العسكري في المدينة. وقد استُشهد عياش في 20 آب/أغسطس 1971 خلال اشتباك دار بينه وبين وقوة إسرائيلية في منطقة الشوكة، على الحدود بين قطاع غزة وأراضي الـ48.

وبعد 3 أشهر، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 تحديدًا، أُعلن عن استشهاد زياد الحسيني، القائد العام لـ"قوات التحرير الشعبية"، في ظروف غامضة. وقد تعددت الروايات حول استشهاده، إذ تتحدث الرواية الإسرائيلية عن مقتله منتحرًا مستغلةً وجود جثته في بيت رئيس بلدية غزة آنذاك رشاد الشوا، حيث ادعت بأنه جاء إلى منزل الأخير بهدف التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية، يتوسط فيها الشوا، تسمح له الأخيرة بموجبها بالخروج من قطاع غزة برفقة 40 فدائيًا، وبأنه أطلق النار على نفسه عندما علم بفشل تلك المفاوضات.

لكن التقرير الطبي أرجع سبب وفاته إلى رصاصة دخلت من أعلى الأذن اليمنى وخرجت من الشق الأيسر للرأس، وهذا ما لا يمكن أن يفعله زياد بحكم أنه أيسر حسب شهادات رفاقه والمقربين منه ومن يعرفونه. كما أن والدته ذكرت أنها شاهدت على جثمانه آثار التعذيب وتكبيل على معصميه.

وتقول رواية ثانية إنه لجأ إلى منزل الشوا من أجل الحصول على الدعم، بناءً على أوامر من القائد العام في الأردن حسين الخطيب، عقب عمليات التمشيط الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال في غزة، وأدت إلى استشهاد وأسر عدد كبير من عناصر وقيادة قوات التحرير الشعبية، لكن الإسرائيليين استدلوا عليه واستشهد في ظروف غامضة.

تولّى قيادة "قوات التحرير الشعبية" بعد استشهاد الحسيني محمد خميس البصيلي، الذي كان مقر قيادته يقع في حي التفاح بمدينة غزة، وقد حاول إعادة تنظيم القوات في القطاع، ما جعله هدفًا لقوات الاحتلال التي وضعت اسمه على رأس قائمة المطلوبين.

وقد وصفه الحاكم العسكري الإسرائيلي دافيد ميمون، في كتابه "الإرهاب المهزوم في قطاع غزة"، قائلًا: "في حي التفاح كان البصيلي يفعل كل ما يحلو له، حتى عام 1971. كان محمد البصيلي يُعد أحد الشجعان الذين لم يقولوا بأنهم يئسوا من المقاومة، وحاولوا بناء وتشكيل التنظيم في شوارع قطاع غزة، وبذل الجيش قصارى جهده لاعتقاله، والذي اعتبر أكبر مُقاتل، وكان من الواضح للجيش بأن اعتقال أو قتل البصيلي سيكون له تأثير إيجابي وفعلي لإضعاف وتقليص حجم العمليات "التخريبية"، وإضعاف قوة قوات التحرير الشعبية، والمنظمات الإرهابية الأخرى، وعلى كل شخص يقوم بتقديم المساعدة للتنظيمات الفدائية الفلسطينية".

وفي ليلة 12 كانون الأول/ديسمبر عام 1971، داهمت وحدة إسرائيلية خاصة مخبأ البصيلي بحي التفاح وطلبت منه الاستسلام لكنه رفض، فقامت حينها بإلقاء القنابل داخل المخبأ، ما أدى إلى استشهاده رفقة زوجته التي كانت متواجدة معه. وردًا على عملية اغتياله، هاجم أحد مقاتلي "قوات التحرير الشعبية"، صباح اليوم التالي لاستشهاده، آلية عسكرية في شارع عمر المختار بمدينة غزة، فدمرها وقتل من كان فيها من جنود إسرائيليين.

كان لخروج معظم ضباط "جيش التحرير الفلسطيني" من غزة ونقص الموارد المالية والدعم، بالإضافة إلى خروج الثورة من الأردن وانتقالها إلى لبنان، تأثيرًا كبيرًا على عمل قوات "التحرير الشعبية". كما لعبت "حركة فتح" دورًا في إنهاء الظاهرة عبر الضغط على ضباط وعناصر الجيش للالتحاق بجهازها العسكري.

الجبهة الشعبية في قطاع غزة

تركت هزيمة حزيران/يونيو عام 1967 تأثيرًا كبيرًا على الحركة الوطنية العربية، خاصةً حركة القوميين العرب التي ارتأت أنّ الحدث يتطلب مراجعة شاملة، وقرر جناحها الفلسطيني آنذاك إطلاق "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في 11 كانون الأول/ديسمبر 1967.

ولأن قطاع غزة كان ساحة للنضال الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي، أوكلت الجبهة مهمة بناء جناحها العسكري فيه إلى العناصر النشطة في حركة القوميين العرب، وقد حمل اسم طلائع المقاومة الشعبية وكانت مهمته في البداية جمع السلاح الذي تركته القوات المصرية في قطاع غزة، ومن ثم إعداد وتدريب العناصر.

وتولى مسؤولية هذه المهمة القيادي في "الجبهة الشعبية" الملازم أول عمر خليل عمر، ونائبه الملازم أول رمضان سليمان داود. وقد تشكلت نواة الجهاز العسكري من 73 عنصرًا، وكان من بين القياديين الذين اختيروا لهذه المهمة محمد محمود مصلح الأسود الذي اتخذ من مخيم الشاطئ قاعدة له، حيث بدأ في تجهيز المجموعات للقيام بشن عمليات ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

بدأت الجبهة الشعبية بتنفيذ العديد من العمليات ضد الأهداف العسكرية الإسرائيلية، وكانت أول عملية نفذتها هي استهداف مبنى السرايا في مدينة غزة بالقنابل اليدوية، ثم نصب الأسود ورفاقه بعدها كمينًا لدورية عسكرية عند مدخل مخيم الشاطئ، ألقوا عليها ثلاثة قنابل يدوية وأصابوها بشكل مباشر.

وفي 25 كانون الثاني/يناير 1968، تلقت الجبهة ضربة قوية بعد اعتقال الاحتلال مسؤول طلائع المقاومة الشعبية في قطاع غزة، عمر خليل عمر، الذي كان بحوزته قوائم بأسماء عناصر الجهاز العسكري، وهو ما أدى إلى اعتقال 91 عضوًا من أعضاء الجهاز العسكري، كان من بينهم محمد الأسود ومجموعته كاملة. وقد تنقل الأسود بين سجن غزة المركزي وسجن عسقلان الرهيب الذي قال عنه وزير الأمن الإسرائيلي موشي ديان: "من سيقّدر له الخروج من سجن عسقلان سيكون عالة على ذويه". وقد كانت أيام السجن قاسية على الأسود الذي قضى فيه 30 شهرًا تعرّض خلالها لأبشع أنواع التعذيب.

مسيرة رسمها القادة بالدم

وفي محاولة منها لإعادة بناء جهازها العسكري بغزة، أوفدت قيادة الجبهة في الأردن عبد الرحمن قاسم إلى القطاع، وقد استطاع فور وصوله استقطاب مجموعة من الشباب وقام بتشكيل وتدريب عدة مجموعات قتالية في إطار مسعاه لإعادة تشكيل الجهاز العسكري للجبهة، وجرى تقسيم القطاع إلى ثلاث مناطق: المنطقة الشمالية، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الجنوبية. وتعيين مسؤول عسكري لكل واحدة منها.

وفي آب/أغسطس 1969، نجح الفدائي سلامة العروقي بتصفية الحاكم العسكري للمنطقة الوسطى بغزة الملقب بـ"أبو النور"، شرق مخيم المغازي. وردًا على هذه العملية، شنت قوات الاحتلال حملة تفتيش واسعة استمرت عدة أيام لمخيم المعازي، انتهت باعتقال عبد الرحمن قاسم الذي حكم عليه بالسجن لمدة 31 عامًا.

ورغم اعتقال كبار قادتها العسكريين، إلا أن الجبهة واصلت عملياتها ضد قوات الاحتلال. ففي 5 تموز/يوليو 1969، نفذت الجبهة عملية العمدان، حيث نصبت كمينًا لقافلة من آليات الاحتلال في حي الزيتون، واستخدمت لأول مرة قذائف الـ"آر بي جي" بالإضافة إلى القنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة، واعترف الاحتلال حينها بمقتل وإصابة عدد من جنوده من بينهم ضابط مخابرات. وكانت العملية نقطة تحول في العمل الفدائي في غزة.

ونفّذ مقاتلو الجبهة في شهر آب/أغسطس 1969 واحدة من أهم وأنجح العمليات العسكرية آنذاك بمشاركة عدد كبير من الفدائيين الذين نصبوا كمينًا لحافلة جنود عائدين من المعارك في قناة السويس في منطقة العبادلة جنوب دير البلح وأصابوها إصابة مباشرة.

وفي أيلول/سبتمبر عام 1969، اعتقلت قوات الاحتلال عبد العزيز الميناوي الذي تولى مع محمد مصلح أبو النصر وجلال حافظ عزيزة مسؤولية الجهاز العسكري للجبهة في القطاع منذ أيار/مايو 1969، ليحكم عليه بالسجن المؤبد 3 مرات.

وبعد تسلّمه قيادة الجناح العسكري للجبهة في قطاع غزة خلفًا لعبد العزيز الميناوي، صعّد محمد مصلح أبو النصر من نشاطه العسكري على الرغم صغر سنه الذي لم يتجاوز العشرين عامًا، وكان يقف وراء أغلب العمليات التي نفذتها الجبهة في تلك الفترة.

كان عناصر الجبهة يستدرجون دوريات الاحتلال عبر إلقاء القنابل في الطريق العام، ثم ينصبون لها الكمائن وينقضون على أفرادها عند وصولها، وأطلق أبو النصر على هذا النوع من العمليات اسم "سحب الجحيم".

وشهد يوم 5 كانون الثاني/يناير 1970 معركة ضارية في مخيم المغازي، بين قوة إسرائيلية ومجموعة من المطاردين، استشهد على إثرها أبو النصر مع ثلاثة من أبرز مقاتلي الجبهة، وهم: حسن الزريعي، وعامر زيدان، وعبد الله السميري.

وبعد استشهاد أبو النصر، تولى جلال حافظ عزيزة قيادة العمل العسكري في القطاع الذي شهد خلال فترة قيادته نشاطًا عسكريًا لافتًا للجبهة. لكن، بعد أربعة أشهر تقريبًا من توليه مسؤولية الجناح العسكري، تمكن الاحتلال من اعتقاله في 15 نيسان/أبريل 1970 في مدينة رفح.

تسلّم محمد أبو اعتيق "شيبوب" مسؤولية الجناح العسكري بعد اعتقال أبو النصر، وذلك في ظل ظروف صعبة بفعل ضغط الاحتلال على الفدائيين ومساحة عملهم، وهو ما دفع بقيادة الجبهة في عمان إلى الطلب من شيبوب الخروج من القطاع، ولكن الاحتلال ألقى القبض عليه قبل خروجه مع عدد من رفاقه، في النصيرات، بعد اختراق التنظيم من قبل أحد العملاء.

وفي آب/أغسطس 1970، تسلّم المطارد يوسف الغبن "سعداوي" مسؤولية الجهاز العسكري. وبحكم أنه من أبرز المطاردين، شن الاحتلال حملة بحث واسعة بهدف القبض عليه، حيث داهم جنوده كل مكان شّك بأنه يتواجد فيه، كما جرى تفتيش العديد من البيوت بحثًا عنه. لكن الغبن كان قادرًا على المناورة ويملك هامشًا من الحرية لأن شكله لم يكن معروفًا لقوات الاحتلال، بالإضافة لحمله بطاقة مزورة باسم يوسف الخطيب، الأمر الذي مكنه من السفر إلى أريحا ومنها إلى عمان للقاء قيادة الجبهة في مخيم الوحدات ومن ثم العودة إلى القطاع.

لكن حكاية الغبن ستنتهي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، إذ حاصرت قوات الاحتلال في ذلك اليوم مخيم الشاطئ وشنّت حملة عسكرية واسعة داخله، حيث كان يتواجد الغبن إلى جانب محمد الأسود الذي لم يكن قد مضى على خروجه من السجن فترة طويلة، وكان قد تسلّم مسؤولية التنظيم الحزبي بالإضافة لشغله منصب نائب قائد الجناح العسكري للجبهة. وبعد الاشتباك مع قوات الاحتلال، استُشهد الغبن فيما تمكن الأسود من فك الحصار والهروب.

مرحلة جيفارا غزة

تولى الأسود، بعد استشهاد الغبن، مسؤولية قيادة الجناح العسكري للجبهة في قطاع غزة، لتبدأ حينها مرحلة مهمة في تاريخ العمل العسكري الذي قادته الجبهة الشعبية في قطاع غزة.

حمل محمد الأسود اسمًا حركيًا جديدًا هو "جيفارا غزة"، وذلك تيممًا وتقديرًا وإعجابًا بتجربة وشخصية إرنستو تشي جيفارا. وقد عُرف عن جيفارا غزة روحه الانضباطية العالية ونشاطه العسكري المكثف، وحكمته في قيادة جهاز الجبهة العسكري في مرحلة شهدت حملة إرهاب واسعة شنها الاحتلال ضد الحاضنة الشعبية للفدائيين الذين لاحقهم بشراسة بعد تسلم آرييل شارون قيادة الجبهة الجنوبية، وقد وضع من إنهاء ظاهرة الفدائيين في القطاع هدفًا له.

واعتمد شارون على الآلاف من جنود النخبة في الجيش الإسرائيلي، الذين قاتلوا في حرب الاستنزاف، لتنفيذ خطته في غزة التي أطلق عليها اسم "حرب عصابات مضادة للإرهاب". وبناءً على هذه الخطة، قسّم شارون قطاع غزة، الذي قضى فيه 7 أشهر متواصلة، إلى مربعات صغيرة أعطى لكل منها رقمًا معينًا، ووضع خطط محددة أوكل لضباطه وجنوده مهمة تنفيذها.

وتمحورت تلك الخطط، في جانب منها، حول ضرب الحاضنة الشعبية للفدائيين بهدف الضغط عليهم. وبالفعل، بدأ الاحتلال سياسة ترحيل أسر الشهداء والمعتقلين ومن يشتبه بأنهم يقدمون مساعدات للفدائيين إلى معسكرات اعتقال أُعدت مسبقًا في منطقة أبو زنيمة جنوب سيناء.

وضمن خططه للقضاء على العمل الفدائي داخل القطاع، عمد شارون إلى محاصرة كل المخيمات ووضع حواجز عسكرية على مداخلها، بالإضافة لتوسيع الشوارع داخلها بهدف تسهيل عمل جنوده، وتمكينهم من اكتشاف تحرك الفدائيين داخل المخيم بحكم أنّ ممرات المخيم ضيقة، وهذا يعطي للفدائيين أفضلية في التحرك بعيدًا عن الجنود وأعين عملائه. وقد أدت عمليات التوسيع إلى هدم العديد من المنازل داخل المخيمات، وتهجير أهلها إلى داخل مدن القطاع وفي صحراء سيناء.

يقول المؤرخ العسكري الإسرائيلي أوري ميلشتاين: "كانت هناك خططًا لبناء مدن في سيناء، وترحيل سكان قطاع غزة أو جزء منهم على الأقل لتلك المدن، لكن هذه الخطة لم يتم تنفيذها حيث فشلت المرحلة الأولى منها التي تمثلت في إجلاء عائلات الفدائيين، وشيئًا فشيئًا لم تنجح لعدم وجود ظروف معيشية في تلك المدن. وكذلك لم تنجح عملية إغرائهم بالمال".

الفدائيون يحكمون غزة في الليل

ولمواجهة خطط آرييل شارون وتنظيم العمل العسكري في قطاع غزة إضافةً إلى حل الإشكالات الجانبية التي تحدث بين الفصائل، تم تشكيل قيادة وطنية للعمل الوطني في قطاع غزة، ضمّت "قوات التحرير الشعبية" و"الجبهة الشعبية" و"الجبهة الوطنية"، ومجموعات بسيطة من "حركة فتح" في المنطقة الوسطى.

وفي خضم التطورات القائمة في قطاع غزة، كانت حرب الاستنزاف لا تزال قائمة على قناة السويس، لذا قرر جيفارا غزة ضرب الدعم اللوجستي لقوات الاحتلال القادم من الشمال نحو قناة السويس، وذلك عبر تفجير العربات التي تحمل الجنود والأسلحة والدبابات، ونزع سكة حديد القطار. وقد أدى ذلك بالفعل إلى توقف عمل قطار سكة الحديد.

وقد واجه الفدائيون في غزة خلال تلك المرحلة إشكالية لم يستطيعوا التعامل معها، وهي العمال الفلسطينيين الذي يشتغلون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، فقد أصدر الفدائيون قرارًا بمنعهم من العمل، لكنهم واجهوا مسألة توفير البديل للعمال، وهو ما لم يكن ممكنًا في ظل الأوضاع الصعبة التي كان يمر بها القطاع. لذا، التقط جيفارا فكرة بديلة وحاول جعل هذه الإشكالية تخدم العمل الفدائي، فقام بتجنيد عدد من العمال الذين قاموا بتنفيذ عمليات داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ولم يستطع الاحتلال التعامل مع هذه الظاهرة الجديدة.

كما اتبع جيفارا غزة أسلوب "اضرب عدوك ضربات سريعة متلاحقة وفي أماكن عدة متباعدة وفى نفس الوقت، حتى يفقد صوابه وحتى لا يترك له مجالا للبطش بمنطقة منفردة".

هكذا باتت العمليات التي يقف خلفها جيفارا غزة مقلقة للمؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، فحاولت اختراق القطاع سياسيًا وأمنيًا عبر مشروع الإدارة المدنية في قطاع غزة، الذي واجهه جيفارا بتصفية بعض رموزه ليقطع الطريق على "إسرائيل"، ويثبت أنه لا صوت يعلو في القطاع فوق صوت الفدائيين. وقد اعترف موشي ديان بأنه يحكم القطاع في النهار، بينما يحكمه جيفارا غزة ورفاقه في الليل.

وكان لافتًا في تلك الفترة الدور الذي لعبته المرأة الفلسطينية في حماية المطاردين، حيث أوكلت إليها مهمات عسكرية وإعلامية ضمن خطة رسمها جيفارا غزة، فكانت النساء يقمن بنقل الرسائل من الشمال للوسط ومن الوسط للجنوب، ويشاركن في نقل الأسلحة والذخائر وكتابة المناشير وتوزيعها بعد العمليات ضد جنود الاحتلال.

عمليات الاختراق

وأمام تنامي ظاهرة العمل الفدائي، كثفت "إسرائيل" من جهودها للوصول إلى جيفارا غزة، وشددت عملية مطاردته وفرضت عقوبات جماعية على أهله باعتقالهم وتهجيرهم إلى سيناء وهدم منازلهم. كما استطاعت اعتقال وقتل العديد من الفدائيين، ما اضطر قيادة الجبهة إلى الطلب من جيفارا غزة مغادرة القطاع، لكنه استطاع إقناع القيادة بضرورة بقائه مع تغيير تكتيكاته العسكرية.

أوهم جيفارا الاحتلال بعد ذلك بأنه غادر القطاع عبر تسجيل صوتي أرسله إلى الإذاعة، فاعتقدت حينها أجهزة الاستخبارات بأنّ الجبهة الشعبية انتهت بعد الحملة العنيفة التي شنها شارون على القطاع، فأعلن وزير الأمن الإسرائيلي حينها، موشيه ديان، القضاء على الحالة الثورية في غزة.

وشهدت تلك الفترة حالة من الهدوء أعاد خلالها جيفارا غزة بناء التنظيم بعد الضربات التي تعرض لها وأطلق من جديد عمليات ضد الأهداف الإسرائيلية بعد أن اغتال الاحتلال ثلاثة من عناصر الجبهة، كان أبرزها عمليات يوم القنابل التي شن فيها فدائيو الجبهة هجمات واسعة استهدفت عددًا من مراكز الاحتلال في مدينة غزة ومخيم جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا.

في ذلك الوقت، كُلف شارون بعملية اختراق الدائرة الضيقة للقائد الفلسطيني الذي أرّق الاحتلال في قطاع غزة، فجرى تشكيل وحدتين خاصتين للكوماندوس داخل القطاع، حملت الأولى اسم "شاكيد" بقيادة داني راحاب وولف، بينما الثانية "ريمونيم" وقد قادها مئير داغان، الذي تولى فيما بعد رئاسة جهاز الموساد.

رُبطت الوحدتين بجهاز الأمن الداخلي "الشاباك'" في قطاع غزة، الذي كان يقوده آنذاك يهودا أربيل، وتم الاتفاق على بلورة خطة لا تقتصر على جمع المعلومات، بل العمل على اختراق الفدائيين. واستطاع جهاز الأمن الإسرائيلي اختراق الدائرة الضيقة لجيفارا عبر عميل، وهو ما قرب عملية الوصول إليه.

وفي 9 آذار/مارس عام 1973، داهمت قوة كبيرة من جنود الاحتلال منزلًا بحي الرمال في مدينة غزة يعود للدكتور رشاد مسمار الذي كان قد خرج حديثًا من السجن، بناءً على معلومات دقيقة عن تواجد جيفارا غزة واثنين من رفاقه داخل المنزل.

وبالفعل كانوا داخل ملجأ صغير، لكن جنود الاحتلال لم يستطيعوا العثور عليهم، الأمر الذي دفع بالضباط إلى الاستعانة بوحدة الهندسة التي فتشت البيت جيدًا إلى أن اكتشفت جدارًا خفيًا في المنزل دار بعد اكتشافه اشتباك بين الطرفين أُصيب على إثره ستة جنود، فيما استشهد القائد العسكري للجبهة الشعبية في القطاع جيفارا غزة ورفيقيه كامل العمصي وعبد الهادي الحايك.

وفور الإعلان عن استشهاد جيفارا، وصل وزير الأمن الإسرائيلي موشي ديان إلى المنزل مهنئًا جنوده الذين كانوا يرقصون فرحًا، ووزع عليهم قطع الحلوى التي وجدها في المنزل. أما قائد العملية، فألقى التحية العسكرية أمام جثامين جيفارا ورفاقه.

وباستشهاد جيفارا غزة، خفتت وتيرة العمل الفدائي داخل قطاع غزة وانتهت مرحلة مهمة للعمل المقاوم في القطاع، الذي سيضرب موعدًا آخر مع أبناء الحركة الإسلامية الذين قادوا العمل المقاوم في منتصف ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن.