"جعلنا الموسيقى العربية مشتركة، يمكنك أن تجد فيها الشرق والغرب، ومع ذلك، فإن الموسيقى التركية بِكر حتى الآن. لقد صنعت ثورتها داخل جسدها".

محمد عبد الوهاب، حوار: راديو مجازين، 17 شباط/فبراير 1951.

"من المستحيل أن يكتمل الشخص موسيقيًّا إذا لم يكن لديه معرفة بصناعة وعلم الموسيقى العربية".

إسماعيل داده أفندي: نقلاً عن رؤوف يكتا بك.

"لست ضد الموسيقى العربية الحقيقية. لن يأتي إلى العالم مثل المصرية أم كلثوم مرة أخرى".

يلدريم جورسيس، جريدة ميليت، 4 أيار/مايو 1982.

لا يخفى على أحد أن العلاقات العربية - التركية لا تسير بوتيرة واحدة وإنما تأخذ غالبًا شكل المنحنيات والتعرجات في الصعود والهبوط وفقًا للأيديولوجيات الحاكمة، فتارةً تصعد العلاقات إلى مرتبة عالية، وتقع تارةً أخرى وتنفصم عُرى الوحدة والصداقة والوئام بين الطرفين.

وثمة حوادث كثيرة كاشفة لهذا التذبذب في العلاقة بين الطرفين، كما أن المؤرخين اعتنوا بمثل هذه الجوانب كنوع من رصد المتغيرات السياسية والاجتماعية لتبدل العلاقة بين الطرفين. لكن لو نحينا ما يكتبه المؤرخون، وهو بكل تأكيد خاضع لانحيازات أيديولوجية، وأحيانًا لسياقات سياسية ضاغطة، لرأينا صورة أخرى مغايرة تُجسد هذه العلاقة المعقدة، وتعكس تذبذبها، بدون قصد.

وتمثلت هذه الصورة في هجرة الفنون (من وإلى). وقد كانت الأخيرة بمثابة المرآة المحدبة التي عكست صعود وانهيار العلاقات بين الدول، ولن أخالف الحقيقة إذا قلتُ إن العلاقات العربية التركية كان صداها واضحًا عبر تفاعل الفنون بين الشعبين. ففي ذروة التقارب بين الشعبين، ازدهرت الفنون على اختلافها بينهما على مستويات متعدّدة. لكنها، في المقابل، شهدت حالة من الركود في أوقات الأزمات.

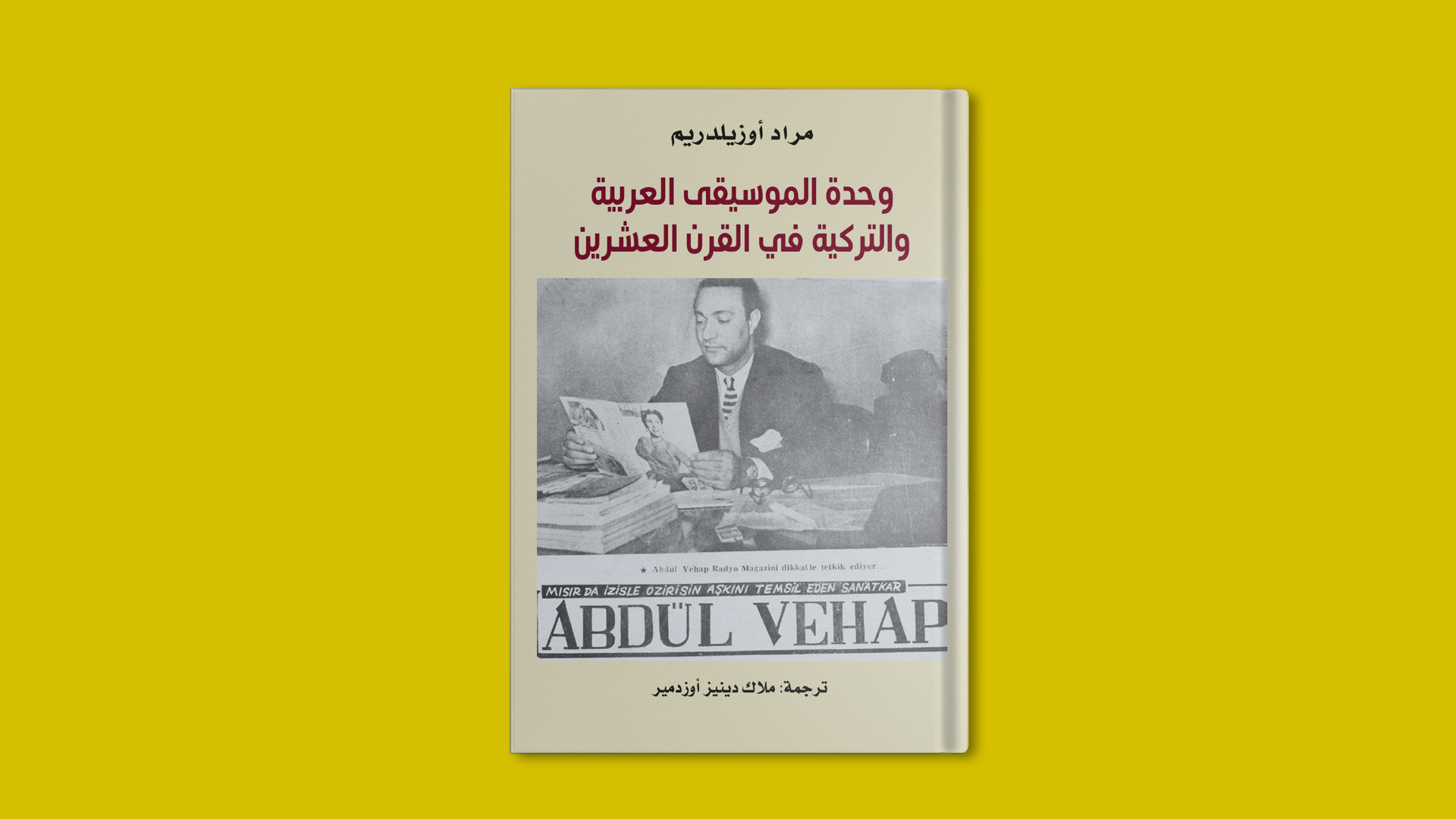

في الكتاب الصادر عن مشروع "كلمة" العام الفائت بعنوان "وحدة الموسيقى العربية والتركية في القرن العشرين" للباحث التركي مراد أوزيلدريم، ترجمة ملاك دينيز أوزدمير، ومراجعة الشاعر أحمد زكريا؛ صورة جديدة لأوجه التفاعل بين الثقافتين العربية والتركية، وهي الصورة التي تُلخصها مفردة "وحدة". فالأخيرة القاسم المشترك بين الشعبيْن على مدار تاريخهما الطويل، ذلك أن المشتركات بينهما كثيرة (ولم تنقطع) وإن توارت لحساب أيديولوجيات معينة.

وأبرز دال على مفهوم الوحدة بين الثقافتين ما تجلى في الموسيقى والفنون بصفة عامة أيًا كان نوعها، سمعية أم مرئية بصرية (كالسينما). فعلى الرغم من الاختلاف اللغوي بين الشعبين، إلا أن الموسيقى الشرقية تستهوي الذوق العربي والتركي معًا.

وبقدر ما يعكس الكتاب أثر القوى الناعمة للثقافة العربية الغائبة الآن، ودور الفنون خاصةً في التقارب بين الشعبين؛ فإنه، ومن خلال المشهد المنبثق من وراء هذه الصورة المباشرة والواضحة، يرصد أيضًا تطور العلاقات العربية - التركية، ويقف عند لحظة تطورها وصولًا إلى مرحلة التراجع إلى حد الأزمة والقطيعة.

العدو الجديد

تطرق أوزيلدريم، بينما يستعرض المشتركات بين الثقافتين العربية والتركية، إلى واحدة من القضايا الإشكالية في تاريخ الشعبين، ولم يعرضها في ضوء الصراعات السياسية والحروب، وإنما عبر ثنائية الموسيقى الشرقية والغربية، وكيف أنها كشفت عن صراع كان مستترًا، ثم خرج للنور ما إن وجدت البيئة المناسبة.

صراعٌ بين النظام الجديد وكل ما هو شرقي، حيث سعى هذا النظام إلى محو آثار الحِقبة العثمانية باستحداث آليات من قبيل إحلال الأبجدية الجديدة بدلًا من الحروف العربية وإلغاء الأذان باللغة العربية ورفعه باللغة التركية، وغيرها من إجراءات التغريب.

وهناك أيضًا تغيير الوجدان التركي من الموسيقى الشرقية، إذ تبّنت السلطة الجديدة بنفسها هذه الحرب الضروس، فأعلنت رفضها الموسيقى الشرقية ومحاربتها عبر حظر تداولها في الإذاعات والتجمعات وغيرها، وهو ما تبناه أيضًا الصحافيون الذين قاموا بكيل الاتهامات لها. وقد اعتبرت السلطة: "مقياس التغيير الجديد للأمة هو قدرتها على إدراك التغيير في الموسيقى، وفهمه"، وفق ما جاء في خطاب افتتاح البرلمان عام 1934.

الشيء المهم الذي يشير إليه الكتاب هو ارتباط الموسيقى بالسياسة. فالكتاب، من زاوية خاصة، يرصد التغيرات السيوسيوثقافية التي حدثت عقب إعلان الجمهورية، وحالة الديالكتيك بين القرار الفوقي واستقبال الجمهور له. فبعد إعلان الجمهورية 1923، أُجريت عدة تغييرات تتواءم مع الرؤية الجديدة لتركيا الحديثة التي تسعى بقوة حثيثة للانفصال عن إرثها العثماني، من أهمها التنكّر ورفض الموسيقى الشرقية واعتبارها: "مريضة وغير وطنية"، وأنها من "أسباب التخلّف"، أو "أنها حطام حقبة قديمة".

لذلك، استُبعدت من الموسيقى الوطنية على حد قول ضياء جوك ألب، الذي عرّف الموسيقى التركية بأنها مزج: "الموسيقى الشعبية بالموسيقى الغربية"، وافتُتحت أيضًا دار الألحان من جديد لكن بأسماء جديدة، وجرى في مرحلة لاحقة تغيير اسمها إلى "مدرسة إسطنبول الموسيقية"، ثم أُغلق قسم الموسيقى الشرقية عام 1926، ما يعني حظر تعليم الموسيقى التركية الكلاسيكية في محاولة لطمس الموسيقى الشرقية.

وعندما جاءت منيرة المهدية للغناء في "سراي بورنو"، بإسطنبول، كان أتاتورك واحدًا من المستمعين. وبعد أن مدحته بقصائد عربية، دعاها حيث يجلس وتحدث إليها ونصحها بأن تتعلّم الموسيقى الغربية قائلًا: "بهذا الصوت يستمع إليك العالم كله، لتكن شهرتك كاملة". وكان أتاتورك، الذي كان مستمعًا جيدًا للموسيقى، يرى أن الموسيقى الشرقية ليست كافية: "لإرضاء الروح والشعور التركيين".

وكان القضاء على الموسيقى الشرقية من ضمن خطة الدولة الجديدة للقضاء على كل ما يتعلق بآثار الحقبة العثمانية. وقد ركّز أتاتورك في خطابه الذي ألقاه في قصر "برونو" على شيئين هما الأبجدية واللغة. وبحسب كلامه: "أبجديتكم ليست الأبجدية العربية، وموسيقاكم ليست الموسيقى التي على المسرح".

لقي خطاب مصطفى كمال في "بورنو" احتفاءً كبيرًا، خاصةً من القوميين الذين عوّلوا على الثورة الجديدة التي أحدثتها الجمهورية، فبدأت الأقلام الصحفية بالترويج للموسيقى التركية الجديدة وأهميتها للأجيال. وكان أول اختبار حقيقي للمتغيرات التي نشدها الغازي هو "أوبرا أوزسوي" (مستوحاة من الشهنامة للفردوسي، كتبها منير خيري أيجيلي، ولحنها عدنان صيجون)، التي عُرضت في حضور شاه إيران، لكنها لم تكن على قدر الطموح.

وقد تكرّر عرض الأوبرا القائمة على الموسيقى الغربية الجديدة، وبالكلمات التركية الخالصة، لكن لم يكتب لها التوفيق فأصابت الجمهور بخيبة أمل ولاحقتها الانتقادات بما في ذلك الصحافة الداعمة للحكومة، مثل جريدة "أولوس". ومثلما وصف الصحفيون الموسيقى الشرقية بالكثير من الصفات التي تحقرها، لكنها وجدت من يدافع عنها وينفي كافة الاتهامات الموجهة لها.

وعبر هذه التغيرات التي يرصدها الكتاب في شكل الموسيقى، والرغبة في أن تكون عنوانًا للهوية التركية، فإنه يرصد لنا أيضًا ومن زاوية خاصة جدًا التحولات المجتمعية إثر قرارات التحديث، وحالة الحراك الاجتماعي والثقافي والسياسي إزاء هذه القرارات، وكيف أربكت الجميع بما في ذلك مَن قاموا بتطبيقها على أرض الواقع.

والمثير أن أثر هذه القرارات تجاوز الغرف المغلقة التي كانت تُعقد فيها الاجتماعات لتصل إلى صفحات الصحافة التي انقسمت على نفسها في قبول مثل هذه القرارات وتحديدًا حظر الموسيقى الكلاسيكية. وقد وصل الأمر إلى حد اتهام المدافعين عنها بأنهم رجعيون، بل وصفهم بما هو أسوأ من ذلك "معارضون للجمهورية الفتية".

أدى صعود تيار الرفض للموسيقى الشرقية إلى تنامي تيار العلمانية الذي كان مستترًا ينتظر الفرصة المناسبة للظهور. وما إن جاءت هذه الفرصة حتى عبّر عن استيائه من كل ما هو شرقي وينتمي إلى الحِقبة العثمانية، وقد صنفه في موقع "الآخر" كنوع من الإقصاء والإبعاد. كما أدى. في الوقت نفسه، إلى صمود تيار الإسلاميين أمام جرافات التغريب والتحديث، والبحث عن بدائل لمقاومة محو الهوية. فالدفاع عن الموسيقى الشرقية والبحث عن بدائل لها لم يكن إلا صورة من صور الدفاع والتمسك بالهوية، ورفض سياسة الاقتلاع والتغريب.

كشفت نظرة التباين (المحدودة) في تقييم الأفلام المصرية التي كانت تُعرض في السينما التركية، أن نظرة الازدراء للآخر لم تكن استجابة للتغريب والاقتداء بالنموذج الغربي، بل هي نبرة متأصلة لدى القوميين الذين آمنوا بسردية أن العرب طعنوا "الأتراك في الخلف خلال الحرب العالمية الأولى"، وهي التهمة التي امتدت لعقود وعلى فترات مختلفة، وما زالت تؤجَّج وسط الأزمات بين الطرفين، والدليل على ذلك ما قام به حزب "جمهوريات خلق فرقة سي" (1923- 1938) الذي قدّم عريضة لوزير الداخلية يستنكر فيها قلة اهتمام الناس في المدن الواقعة تحت تأثير الثقافة العربية بسبب تأثير الأفلام العربية، ومن ثمّ طالب "بمنع بث الأفلام باللغة العربية". وقد تحقق الأمر فعلًا، حيث حظرت المديريات العامة للمطبوعات عرض الأفلام التي تحتوي على أغانٍ عربية بلغتها الأصلية.

وهناك مَن اعتبر أن السينما هي العدو الجديد لكونها أقوى تأثيرًا من "أدب الديوان العثماني، وموسيقى الحانة أقوى بكثير من قلم الشاعر توكل"، على نحو ما عبر يوسف ضياء أورتاتش في مجلة "أكبابا" في مقالة بعنوان "خطر"، يُحذّر فيها من السينما والأفلام العربيّة. وإزاء قرارات الحظر، ونظرًا لشعبية الأفلام المصرية، تم التحايل على الحظر بدبلجة الأغاني في الأفلام، وهو ما يعني انجذاب الجمهور لهذه الأفلام، والذهاب إلى مشاهدتها.

التبادل الثقافي

من زاوية أخرى، يمكن تأمّل المشهد الذي صار معكوسًا الآن، فالكتاب يعرض لتأثير القوة الناعمة التي صارت الآن مجهضة، بفعل فاعل، في نشر الثقافة بين الشعوب وبيان التأثير في الآخر. فالمعروف أن الدراما التركية تحتل الآن المرتبة الأولى في العالم العربي بلا منازع، وقد مارست دورًا إيجابيًا في زيادة عدد السائحين العرب إلى تركيا في السنوات الأخيرة.

والدور الذي لعبته الدراما التركية الآن سبق أن لعبته الفنون العربية قديمًا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فمثلما كانت إسطنبول تؤثّر موسيقيًا في أماكن متعدّدة، فقد تأثّرت هي الأخرى من جميع الجهات، حيث قَدِمَ الموسيقيون والمطربون العرب إلى إسطنبول، وأُرسل في المقابل الموسيقيون الأتراك إلى القاهرة لتعلّم الألحان والمقامات، وغيرها. وكان للسينما المصرية دورًا مهمًا في تأكيد النفوذ العربي، حيث كانت تُعرض في وقت صدور فرمانات منع الموسيقى الشرقية.

الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، رغم تبدّل الوضع الآن إلى النقيض، أن الفنون العربية لاقت استحسانًا لدى الجماهير التركية، فكانت الموسيقى والأغاني في الأفلام المصرية هي المتنفّس للذويقة الأتراك، ذلك أن أعداد الجماهير التي شاهدت الأفلام المصرية المعروضة في السينما التركية، إضافةً إلى الطوابير التي اصطفت أمام السينمات التركية، تأكيد على توافق الذوق التركي مع نوعية الأفلام المصرية، وتحديدًا مع الأغاني والألحان داخل الأفلام.

وقد ساهمت الأفلام الغنائية تحديدًا، التي شاهدها الأتراك على مدار خمسة عشر عامًا، في زيادة الإقبال على السينما من قبل الأتراك الذين جاءوا مدفوعين برغبتهم في رؤية مطربيهم الذين استمعوا إليهم عبر أثير الإذاعة المصرية. كما كان للموسيقى الغنائية في الأفلام المصرية دورها في زيادة شعبية الموسيقى بأشكالها الغنائية ابتداءً من القرن التاسع عشر.

يرسم الكتاب، بطريقة غير مباشرة، صورة للعلاقات بين الطرفين في صعودها وهبوطها عبر الوثائق، سواء بالمقالات التي نُشرت في وقتها أو عبر الأفيشات التي أعلنت وروّجت للأفلام، أو نسبة المشاهدات للأفلام، وعدد السينمات التي استقبلت الأفلام المصرية، إضافةً إلى الروايات الشفوية، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية التاريخ الشفاهي للتوثيق من أحداث التاريخ. كما يرسم الكتاب صورة للصداقة بين الفنانين العرب أمثال محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، والفنانين الأتراك مثل بريهان ألتنداغ سوزيري، ومنير نور الدين سلجوق.

وعبر الشهادات التي يضعها المؤلف (في فصل مستقل في نهاية الكتاب) كوثائق للكتاب، يستلمح القارئ تأثير السينما المصرية وما تضمنته من أغاني على مستوى الجمهور البسيط والنخبة المثقفة، فقد شكّلت الأفلام المصرية حالة توافقيّة مزاجية عالية المستوى، بل وصل تأثيرها إلى تغيير تهويدات الأمهات مع أطفالهن قبل النوم، فاحتلت أسماء أمينة رزق وفاطمة رشدي وهيدي لامار عبارات التهويدات.

كما أن التأثير كان قويًّا على المناطق السكانية ذات التركيبة المحافظة، وساهم في تغيير سلوكيات سكانها. ففي منطقة طرابزون الواقعة على البحر الأسود، وهي منطقة محافظة جدًّا على مستوى الدين والتقاليد، بدأت النساء اللاتي اعتدن ارتياد دور السينما لمشاهدة الأفلام المصرية بالتأخر في العودة إلى ما بعد حلول الظلام، وهو ما دفع البعض إلى التساؤل: متى يخصصن وقتًا للأعمال المنزلية؟

وتؤكد معظم الشهادات الواردة في الكتاب، والتي جاءت من مناطق جغرافية مختلفة ثقافيًّا وأيديولوجيًا وعرقيًا داخل تركيا، مثل ديار بكر وطرابزون وإسكندرون وأنطاكية وهاتاي وإزمير وإسطنبول وبورصة.. إلخ؛ إقبال الجمهور على مشاهدة الأفلام المصرية مقارنةً بالأفلام الأميركية التي كانت تعرض في الوقت ذاته، بل كان البعض يذهب أكثر من مرة لمشاهدة المعروض من الأفلام.

وقد تعددت أسباب مظاهر الإعجاب، ومن بينها الأداء الرائع للفنانين، وموضوعات الفيلم المُبكية في كثير من الأحوال، إضافةً إلى الاستمتاع بمناظر النيل والأهرام، والأهم هو شيوع الثقافة المدينة التي كانت ملمحًا بارزًا في السينما المصرية، إلى جانب الأغاني المصرية نفسها، وهو العامل الأكثر أهمية. كما أن الحرص على مشاهدة الأفلام دفع بالبعض إلى التحايل عن قلة المال لشراء التذاكر بإحضار البرغل أو الفاكهة أو الجوز مقابل ثمنها، على نحو ما ذكر "محمد صدري أنصاري" في شهادته.

في خط لا ينفصل عن موضوع الكتاب، يستعرض المؤلف نشأة السينما التركيّة والعوامل التي أسهمت في نشأتها وبدايتها الحقيقية، حيث بدأ عرض الأفلام في القصر العثماني قبل شوارع إسطنبول. ثم يرصد أثر ظهور الأفلام على الجمهور بعد عرض أوّل فيلم سينمائي جماهيري في إسطنبول عام 1897 في حانة سبونيك بجلطة سراي، ويستعرض كيفية استقبال الجماهير الصّور المتحركة. ثمّ يتوقف عند حركة التوسعات في الأنشطة السينمائية في الدولة العثمانية نظرًا لاهتمام المجتمع. ويشير – كنوع من التوثيق التاريخي – إلى أن أنشطة السينما بدأت في منطقة البحر الأسود عام 1909، حيث أسس مواطن عثماني غير مسلم يدعى بيلوسيان شركة في طرابزون باسم "سينماتوغراف"، وقدمت عروض أفلام صامتة لاقت استحسانًا في المدينة.

يُخطئ مَن يتصور أن المؤلف، بحكم جنسيته التركية، يُقدِّم تاريخًا لنشأة السينما في تركيا فحسب، بل على العكس تمامًا، إذ يقدّم رؤية بانورامية لنشأة الفن السابع في مصر أيضًا منذ أن عُرض أوّل فيلم قصير في قاعة طوسون باشا بالإسكندرية عام 1896. كما يشير إلى أهم اللاعبين الأساسيين في المجال كما في صورة وداد عرفي الذي عُرف في الصحافة التركيّة بأنه "مؤسس السينما المصرية"، ثم عزيزة أمير وزوجها أحمد الشريعي عمدة سمالوط وتأسيسهما شركة إيزيس عام 1927، ثم محمد بيومي الذي درس التصوير السينمائي في ألمانيا ثم عاد إلى مصر وأسس شركة أمون للأفلام، ويتوقف كذلك عند كيفية قيام هذه الصناعة بدون دعم مالي محلي.

ويلاحظ المؤلف أن الأفلام القصيرة الصامتة الصادرة آنذاك كانت من إخراج غربي، أو توجيه منه. ولكن مع تولي الملك فؤاد الأول عرش مصر، بدأت القاهرة في دعم التمثيل والسينما ماليًا بمرسوم ملكي مصري صدر عام 1925. وقد فتح هذا التطور كما يقول المؤلف: "صفحة جديدة في فن السينما في مصر".

وقد نتج عن هذا الدعم ظهور أول فيلم روائي طويل صامت بعنوان "ليلى" عام 1927، هو إنتاج مصري بالكامل. ويعتبر وداد عرفي واحدًا من المؤثرين البارزين في نهضة السينما في مصر، بل إن هناك من يعدّه مؤسس السينما في مصر، وهو تركي عاش في مصر لفترة طويلة، وكان أحد كتاب مجلة "سينما بوسطة سي".

السينما واجهة حضارية

لئن كان وداد عوني التركي الأصل هو الخيط الممتد بين السينما التركيّة والمصريّة، فإن شخصية عزيزة أمير كانت همزة الوصل لمصر في السينما التركية، إذْ شاركت بالتمثيل في فيلم "شوارع إسطنبول" عام 1931، من إنتاج شركة "إيبيك فيلم" وسيناريو محسن أرطغرل. ومع زيادة الإنتاج السينمائي المصري، أخذت الأفلام المصرية تنتشر في دور السينما التركية، وقد بدأ عرض الأفلام المترجمة في تركيا لأول مرة عام 1936، ووصل عدد الأفلام التي تمّ عرضها في إلى حوالي 130 فيلمًا.

ويقدّم مؤلف الكتاب تفسيرًا سوسيولوجيًا لازدهار سوق الأفلام المصرية في تركيا بعيدًا عن تلك التي ردتها إلى عوامل اقتصادية متمثّلة في انخفاض واردات الأفلام من الغرب، والسبب عنده يعود إلى استعارة السينما المصرية أسلوب الفيلم الغنائي الراقص من الغرب، وقد ناسبت هذه النوعية أذواق الجمهور التركي، ومن ثمّ انتشرت الأفلام المصرية انتشارًا سريعًا في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، إضافةً إلى توافق موضوعات الأفلام مع الذوق العام للشرق، والأغاني المستخدمة من النوعية التي يفضلها الجمهور، عدا عن أنها اشتملت على الأغاني الدينية مثل فيلم "رابعة العدوية"، وكذلك اعتماد الأفلام على الراقصة التي كانت عنصرًا مهمًا في الأفلام.

كشف انتشار السينما عن تحكّم الأيديولوجيا الدينيّة في الأوساط الشعبيّة، إذ استهوت السينما النساء على عكس نشأتها التي كانت الغلبة فيها للرجال. وقد تسبب هذا الاهتمام من جانب النساء بمشكلة في المجتمع المحافظ التقليدي، فقام الأوصياء بفصل النساء عن الرجال بمقاعد خاصّة على نحو ما حدث في إزمير، ثمّ صاروا بعد ذلك يخصصون لهن حفلات منفصلة في القاعات التي تقدّم فيها عروض السينما.

ولا يقتصر الأمر على تركيا فقط، بل امتد إلى مصر أيضًا، فعندما أراد يوسف وهبي بك، بناءً على تكليف من ماركوس صاحب شركة "ماركوس للسينما"، أن يجسّد شخصية النبي محمد؛ ثارت ثائرة الأزهر الشريف بعد مقال نُشر في جريدة "الأهرام" يستنكر قيامه بهذا الدور، وهو نفسه قد جسّد من قبل دور راسبوتين.

الملفت في الموضوع الذي دار نقاشه طويلًا بين الأزهر والصحافة، أن شيوخ الأزهر لم يستمعوا إلى يوسف وهبي في القضايا المثارة، وقد أنهى الأزهر النقاش من طرفه بمنع تصوير الفيلم في مصر، وكان رأي يوسف وهبي أن الفيلم فرصة جيدة لتعريف الأجانب بالنبي محمد بصورة صحيحة.

أوّل الأفلام التي تعرف عليها الجمهور التركي هو "دموع الحب" لمحمد عبد الوهاب الذي عُرض في سينما تقسيم عام 1934، ولاقى نجاحًا كبيرًا، حيث شغل الناس والباحثين، إذ يقول مراد أوزيلدريم: "احتشدت جموع كبيرة أمام دور السينما في إسطنبول، وامتدت الطوابير أمتارًا طويلة، حتى كاد المحتشدون أن يطأ بعضهم بعضًا فيها؛ ليتمكنوا من العثور على مكان لهم". ويذكر المصدر أن الجماهير التركية لم تتأثر بـ: "العواصف وموجة البرد والأمطار والوحل التي كانت تشهدها إسطنبول آنذاك". وفي سينما تقسيم بإسطنبول وحدها، شاهد الفيلم مائة وعشرين ألف شخص في شهر واحد، وشاهده العدد نفسه في سينما فرح.

ومثلما استعرض المؤلف للأفلام التي قدمها عبد الوهاب، يتوقف في جزء من الكتاب، وتحديدًا في الفصل المعنون بـ"الإقبال على الأفلام المصرية في دور السينما التركيّة"، عند الأفلام التي لعبت أدوار البطولة فيها أم كلثوم، وأصداء مشاهدة الجمهور لأفلامها التي ترجمت إلى التركية، وكذلك تلقي النقاد لهذه الأفلام. ويشير المؤلف إلى أن بعض عناوين الأفلام تبدلت أثناء عرضها في السينما التركية، ففيلم "دنانير" لأم كلثوم عرض باسم "محظية هارون الرشيد".

تكشف الإحصاءات الدقيقة التي يُسجلها المؤلف عن جمهور الفيلم، وعدد السينمات التي عرضته، والأرباح التي حقّقها؛ السياق الثقافي لهذه الفترة، وكيف أن السينما كانت هي "أداة الترفيه الأولى المفضّلة لدى الأتراك في تلك الحقبة". وتعكس أيضًا المكانة الكبيرة التي كان يحظى بها المطرب محمد عبد الوهاب، وهو ما تجلّى في الإعلانات الخاصة بالترويج لفيلمه، ووصف عبد الوهاب نفسه بأنه "أعظم مُغن في الشرق".

لا يكتفي المؤلف بسرد أحداث الفيلم وإنما يقدّم تحليلاته لأسباب صعود فيلم وهبوط آخر. فمثلًا، يرى أن أسباب ذهاب الجمهور المصري إلى مشاهد أفلام أم كلثوم يعود إلى الأغاني التي كانت تقدّم في الفيلم، وكذلك طريقة التصوير التي تتوافق مع ذوق الجمهور، وليس لموضوعاته. وعندما تمّ تغيير طريقة التصوير في فيلم "عايدة"، لم يحقّق الفيلم نجاحًا يُذكر بسبب الطريقة الأوبراليّة التي اعتمدها.

ومن زاوية أخرى، قدّم الكتاب توثيقًا دقيقًا لسوق الفيلم المصري، والموضوعات التي كانت تشغل منتجي الأفلام في ذات الوقت، بل عرض في سردية جميلة فيلم "دموع الحب" لمحمد عبد الوهاب، وتحليل أغانيه، ثم رحلته في السينما التركية، وأصداؤه عند الجمهور، مركّزًا على القيمة الحقيقية للفيلم، حيث صار مصدرًا للعديد من الأفلام التركيّة، إذ أخرج المخرج نجات سيدام فيلمًا يحمل الاسم نفسه عام 1959، وهناك أيضًا مَن ترجم حكاية الفيلم إلى التركية كما فعل سلامي منير يورداتاب، وجعل غلاف الكتاب صورة لمحمد عبد الوهاب كُتب تحتها "بالصور مغامرة حب حزينة ومثيرة".

تكررت مسألة التأثير التي تركتها الأفلام المصرية مرة ثانية في فيلم "أولاد الفقراء" لأمينة رزق، وهو الفيلم الذي أبكى الجمهور التركي عند عرضه. وبسبب شعبتيه الجارفة، صوروا فيلمًا تركيًّا يحمل الاسم نفسه بعد سنوات معدودة. وقد تكرر أمر الإقبال هذا مع أفلام "الوردة البيضاء"، و"سلّامة"، و"فاطمة".. إلخ، وهو ما يشير إلى رسوخ العلاقة بين الجمهور التركي والفيلم المصري، ذلك أن التأثير لم يتوقف عند الفيلم، بل امتدّ إلى أغانيه أيضًا، إذ ترجم المغني التركي حافظ برهان سيسيلماز كلمات أغنية "سهرت منه الليالي"، وقام بغنائها وسجلها على أسطوانة حققت مبيعات كبيرة.

جذور الوحدة

في أحد فصول الكتاب، يتناول المؤلف تنامي العلاقة بين العرب والأتراك تحت عنوان "وحدة العرب والأتراك"، ويرى أن تشاركهما جغرافية واحدة لا يعود إلى ضم الإمبراطورية العثمانية لهذه الأراضي، وإنما يضرب في التاريخ. وبهذا يؤصل إلى جذور العلاقة، إذ يقول إن الاتصال الأول كان من جانب الأتراك الذين ما إن اعتنقوا الإسلام حتى عملوا جنودًا للخليفة في بغداد.

وقد كانت البداية مع عام 654، حيث اصطحب عبيد الله بن زياد، أحد قادة الخليفة الأموي معاوية، ألفي جندي من الأتراك إلى البصرة، ثم بدأ العدد في التزايد لينتشروا حينها في كافة الأمصار، ويستقروا في وقت قصير في سوريا ولبنان والشام.

ورويدًا رويدًا، أخدت هويتهم القتالية تظهر بوصفهم القوة القتالية الجديدة الصاعدة في دولة الخلافة العربية الضعيفة. ومع انتشارهم في البلاد العربية أُسست الدولة التركية، وازدادت قوتها مع قيام الدولة العثمانية واتجاهها جنوبًا، حيث خضعت بلاد كثيرة لإدارتها كشبه الجزيرة العربية ودول شمال أفريقيا وصولاً إلى المغرب.

ويقر المؤلف بأن الحروب التي خاضها ياووز سلطان سليم في مرج دابق 1516، والريدانية 1517 كانت ضد المماليك وليس الدول العربية. ومن ثم ينتهي إلى نتيجة مرضيّة (بالنسبة له على الأقل) بأنه لم يكن هناك حروب عربيّة تركيّة على مدار التاريخ. ويزيد في تأكيده على انتفاء الحروب بين الجانبين فيقول إن الاضطرابات الداخلية التي حدثت إبّان ضعف الدولة العثمانية تجلت في الدول العربية. ومع هذا، لم يحدث صراع بين العرب والأتراك، ولم يحدث أن وقف العرب في جانب، والأتراك في جانب آخر.

كما ينظر إلى استقرار الأتراك في بغداد عاصمة العباسيين وما حولها، وارتقائهم تدريجيّا في دولاب الدولة مقابل ضعف العباسيين، بأنه ساعد في تعزيز العلاقة بينهما. وهو بهذا ينفي السردية الرائجة، بأن "العرب خانوا الأتراك في الحرب العالمية الأولى". وهي السردية التي أدت (وما زالت) إلى تحامل القوميين على العرب.

أما عن بدايات التبادل الموسيقي بين الموسيقى التركية والموسيقى العربية، فيرجعه المؤلف إلى عصر السلاجقة وهيمنتهم على بغداد. وفي المقابل، تأثّرت الموسيقى التركية بالموسيقى العربية، وكان السلطان مراد الرابع قد أحضر معه إلى إسطنبول، بعد عودته من حملته على إيران، موسيقيين عرب من بغداد. وقد تطورت الموسيقى في عهد السلطان محمد الرابع بسبب قوة السيادة التي ظهرت بها الإمبراطورية.

ومع حلول القرن التاسع عشر، صار المزاج التركي هو المسيطر في الجغرافيا العثمانية بأكملها، لدرجة أن الحكام المصريين صاروا ولعين بالموسيقى التركية، وقد تجلّى هذا في دعوة فنانين أتراك إلى مصر كمعلمين ومغنيين.

كانت عمليات التأثر والتأثير في حقيقة الأمر كانت تبادليّة، فكلا الطرفين أخذ عن الآخر. وحتى مع استقلال البلاد العربية عن السلطنة، وسعيها للبحث عن هويتها الخاصّة، فإن أثر الموسيقى التركيّة ظل حاضرًا، حيث تمّ الاستعانة بالأساتذة الأتراك في تشكيل مؤسسات الموسيقى في مصر وسوريا والعراق.

وبصفة عامة، تأثرت الموسيقى التركية الكلاسيكية بالتقاليد بالموسيقى القوية الإيرانية، والكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، والكنيسة السريانية القديمة. وكذلك الموسيقى العربية. ففي كل مرحلة اتصال بين الثقافتين، كانت الروابط تزداد خاصّةً مع اتساع نفوذ الدولة العثمانية. ومن شدة التفاعل، تشابهت الموسيقى العربية والتركية لا على مستوى الإيقاع والألحان، وإنما في الآلات المستخدمة كالعود والقانون والناي. وقد وصل التماثل بين الشكلين إلى القول بأن الموسيقى العربية هي أصل موسيقى الأرابيسك في تركيا. كما دفع هذا التماثل البعض، ولو على سبيل المغالطة، إلى القول بأن الموسيقى التركية هي موسيقى عربية بكلمات تركية على نحو ما فعل البارون رودولف ديرلانجي.

ولكن مع إعلان الجمهورية، بدأ العهد الجديد بالقطيعة مع كل ما يتصل بالعهد العثماني، فتمّ إلغاء تعليم الموسيقى التركيّة في المدارس. وقد كان غرض سياسة التغريب التي اتُبِعت هو عزل تركيا عن ثقافة الشرق الأوسط، وربطها بمحيطها الأوروبي. وكشفت هذه الفترة عن ميل شديد للاستماع إلى الموسيقى الشرقية، كما عاد التأكيد على علاقة الموسيقى التركية بالشرقية، فذكر ضياء جوك ألب في كتابه "مبادئ القومية التركية" (1923) أن: "أصل الموسيقى التركية ليس تركيًا، لكنها خليط من الموسيقى البيزنطية والفارسية والعربيّة".

وقد استُغِلت مثل هذه الآراء بشدة في عهد الجمهورية الجديدة التي سعت إلى محو كل ما يتصل بالإمبراطورية العثمانية. والتزمت الحكومة الجديدة سياسية تحقير الموسيقى التركية الكلاسيكية في كل مناسبة، ووجِّهت لها انتقادات بوصفها: "موسيقى حزينة تنيّم الناس، وتحرّض على البكاء". ومهّدت كل هذه الإجراءات لقرار حظرها، حيث جرى حظر بث الموسيقى التركية في الإذاعات، رسميًا، في عام 1934.

كسر الحظر

ومع كل إجراءات الحظر، إلا أن الأمر لم يتمّ بالصورة التي تخيلها قادة العهد الجديد، والسبب يعود أولاً إلى الذائقة التي لا تستطيع قرارات فوقية تحويل بوصلتها. وثانيًا إلى الأسطوانات والحفلات الموسيقية، فالأتراك بحثوا عن الموسيقى التي تناشد أرواحهم عبر الراديو ووجدوا أنها أقرب إلى قلوبهم.

وهذا الأمر لم يَرُق للمدافعين عن الموسيقى الغربية، فكثفوا جهودهم لاستكمال أشكال الحظر، فبدأت المقالات التي تقدّم اقتراحات موسّعة للحظر، وشملت حظر الموسيقى التركية التي تُعزف على الأسطوانات والأماكن العامة. بل وقدِّمت مقترحات للتربية الموسيقية داخل الأسرة، ولاحقت وزارة الشؤون الداخلية الموسيقى الشرقية التي تُعزف في الأماكن العامة.

ولتفعيل مفهوم الثورة التي أرادتها الإدارة الجديدة، بدأت بتنفيذ الإجراء الثاني المتمثل في التحول إلى الموسيقى الغربية، ولكن بمساعدة الخبرات الغربية، وكانت النصيحة بالبدء بالموسيقى الشعبية التركية كي يتمكن الأتراك من فهم موسيقى متعددة الأصوات، كما اقترح الألماني بول هندميث.

وجاءت هذه الإجراءات بنتائج عكسية تمثلت في البحث عن بدائل أخرى في ظل المحظورات عن الموسيقى الشرقية، والبديل كان في الإذاعة المصرية بما تبثه من أغانٍ عربية. وهكذا حلّت الإذاعة المصرية كبديل للموسيقى التركية الشرقية، فصارت تُسمع بمحبة واهتمام في البيوت والمقاهي، وهو ما يفهم منه أن تأثير الإذاعة المصرية كان قويًا، فأصوات المقرئين المصريين في قراءة القرآن كانت تسمع في كل مكان يسمعها المسيحيون والمسلمون في آن.

ويصف أحمد طلعت أوناي الإقبال على الاستماع إلى القرآن الكريم من قِبل الأتراك، سواء كانوا متدينين أو علمانيين، بقوله: "كنت في تشانكيري مؤخرًا، وعلى الرغم من برودة الجو في تلك الليلة، رأيت خمسمائة شخص بينهم مثقفون كانوا يستمعون للقرآن من الإذاعة المصرية، وقد توقفوا عن لعب الطاولة والأوراق". ويكمل: "عرفت أن الأشخاص الذين عرفوا مواعيد تلاوة القرآن يجتمعون أمام المقهى في الوقت المحدّد، وأن أكثر من خمسمائة فنجان قهوة قد بيعت لمستمعي القرآن وحدهم في تلك الليلة".

لاقى هذا الإقبال على الإذاعة المصرية من جانب آخر رفضًا، إذ كتب بيامي صفا في مقالته المنشورة في جريدة جمهوريات "بين الأحداث"، عما أسماه "توغل" الإذاعة المصرية، وأعلن كذلك عن كراهيته لصوت أم كلثوم التي كانت في عزّ مجدها الغنائي، ووصف العلاقة بين الموسيقى التركية والمصرية بأنهما "أختان، ولكن ليستا توأمين".

وعلى الرغم من أن مقالة بيامي صفا كانت تعبيرًا عن رفضه للإذاعة المصرية، إلا أنه أكد على حضور الموسيقى التركية فيها، وأنه بنفسه كان يستمع إليها، وهو الأمر الذي أكده مراد بردقجي بقوله إن عبد الوهاب قام بتلحين بعض الموسيقى التركية، ما يؤكد أواصر الصّلة بين الموسيقتين، فالحظر الذي لاقته الموسيقى التركية في الإذاعة التركية وجد له متنفسًا في الإذاعة المصرية، وقابل الأتراك الحظر بالاستماع إلى الإذاعة المصرية.

ويُعتبر حضور أسماء المطربين المصريين كأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وغيرهما في الصحف التركية، بمثابة إشارة دالة على حضورهما القوي في تركيا رغم محاولات تشويه الموسيقى الشرقية والأفلام المصرية. وفي هجوم شرس وقاس، رأى البعض، مثل يوسف ضياء أورتاتش، أن: "التصوف الشرقي وروح الاستسلام دمرا الإمبراطورية العثمانية قبل العدو".

ملامح الاندماج بين الثقافتين

ولتأكيد عمق الروابط بين الثقافتين، يُخصص مراد أوزيلدريم فصلًا من كتابه لـ"الفنانون الأتراك في البلاد العربية"، وأول هؤلاء الفنانين هو زكايي داده أفندي الذي ذهب إلى مصر عام 1851 بناءً على دعوة على مصطفى فاضل باشا ابن الخديوي سعيد، الذي أخذ يرعاه وقد عمل مدرسًا للموسيقى في قصره، حيث جرى تخصيص دائرة خاصة له.

ونتيجة لتواجده في مصر، تأثّر وتعلّم من موسيقيين مصريين، كالشيخ محمد شهاب الدين أفندي. ومن ثمار التأثّر أنه قام بتأليف معظم ألحانه المسماة "شُغُل" مع كلمات عربيّة. كما نقل ما تعلّمه من موسيقى إلى طلبته في "دار الشفقة" كما ذكر "رؤوف يكتا بك". ثم توافد بعده أتراك كثيرون إلى مصر وبلاد عربية أخرى، وقاموا بالغناء على المسارح في مصر وحلب ودمشق.

وقد حدث العكس أيضًا، حيث ذهب مطربون مصريون وعرب إلى إسطنبول واعتلوا المسارح لأداء فنهم، مثل الشيخ يوسف المنيلاوي، وعبده الحامولي. فالمنيلاوي أنشد أمام السلطان عبد الحميد قصيدة من شعر ابن الفارض. أما عبده الحامولي الذي زار إسطنبول أكثر من مرة، فقد أدخل الكثير من الكلمات التركية إلى العربية مثل: "أمان جانيم/ يار/ دوست/ أفندم" وغيرها. وقد أدخل بذلك العلاقة بين الثقافتين في طور مهم إلى جانب ما نقله المطربون والملحنون من مقامات وإيقاعات جديدة للموسيقى الكلاسيكية.

لم يكن التأثر من طرف واحد وإنما كان واقعًا على الطرفين، فعند قدوم عازف القانون عمر أفندي إلى إسطنبول في عهد السلطان محمود القانوني، انتشر بفضله القانون في إسطنبول، وإن كان المؤلف يثبت خطأ هذه المعلومة دون أن ينفي تأثير عمر أفندي، إذ يرى – وفق رسومات الرسامين الغربيين الذين جاءوا إلى تركيا – أن القانون كان موجودًا في تركيا من قبل.

وقد ظهر تأثير الموسيقى العربية على الموسيقى التركية في الأساليب الجديدة التي عُزفت بها الموسيقى التركية. أما عن مصدر تأثير الموسيقى التركية في الموسيقى التركية، فالمؤلف يعزي الدور إلى الزوايا والتكايا الصوفية، فما تزال كلاسيكيات الآلات الموسيقية المنتسبة إلى الفترة العثمانية، تدرّس في بعض مناهج تعليم الموسيقى الكلاسيكية.

وما يؤكد عمق هذه الروابط بين الثقافتين، وبالأحرى الاندماج في صورة الموسيقى، هو أن بعض الفنانين الأتراك الذين سافروا إلى القاهرة وبعض الدول العربية مارسوا الغناء والعزف على مسارح هذه البلاد طيلة مدة بقائهم، وبعضهم إلى نهاية عمره. وما يفيد قوله هنا إن معظم الفنانين الأتراك ارتبطوا بالنخبة السياسية وعلية القوم من النخبة التركية، لكن تأثير الموسيقى التركية تجاوز هذه الفئة ووصل إلى فئات أخرى مختلفة من الشعب، وهو ما يبين انتشار الموسيقى التركية على نطاق واسع.

واستطاع الأمير يوسف كمال أن يُحْدِث نوعًا من الوفاق بين المطربين المصريين الأتراك، فجمع بينهما في حفل في قصره، ومنحهم فرصة أن يسمعوا بعضهم بعضًا. كما لعب الفنانون الأتراك دورًا مهمًا في تأسيس معاهد الموسيقى العربية في العراق ودمشق وغيرهما. ومن المثير حقًّا للباحث أن التوترات التي صاحبت حظر الأغاني الشرقية، والبحث عن بدائل تعوّض هذا الحظر، كشفتا عن شيء بالغ الأهمية وهو السياق الثقافي والاجتماعي الذي نشأت فيه هذه العقليات، فكان لتكايا الدراويش والموسيقى الصوفيّة بالغ التأثير على التكوين الفكري والثقافي، وهو ما جعل من الصعوبة بمكان إحلال الموسيقى الغربية البعيدة عن الذوق التركي محل الموسيقى الشرقيّة، إضافةً إلى تغلغل المكوّن الإسلامي رغم كافة القيود التي حالت دون إظهار الشعائر الإسلامية كالأذان وارتداء الطاقية واللغة العربية.

فعلى الرغم من أن الدولة الحديثة، في سياق رغبتها الانفلات من إرث الماضي والالتحاق بالغرب، استخدمت كافة الأدوات والإجراءات لمحوها، إلا أن الانتماء الديني ووفقًا للتكوين الداخلي الذي تشكّل بفعل تكايا الدراويش والمدارس الدينيّة، كان بمثابة حائط الصدّ.

الغريب في الأمر أنه بعد رفع قرارات الحظر بعد عامين، تردد أن مصطفى كمال قال إن كلامه أسيئ تأويله، إذ يُعرف عنه حبُّه للموسيقى الشرقية، ولم يُعْهد عليه أن استمع إلى الموسيقى الغربية. ويتحفظ مؤلف الكتاب بشأن هذه المسألة، إذ يقول: "هل يعقل أن الزعيم الكبير لم يكن على علم بالحظر المفروض على إذاعة البلاد؟".

ساهمت عوامل كثيرة في تقوية الروابط بين الثقافتين إلى جانب وحدة الموسيقى وتبادل الحفلات بين العواصم المختلفة، مثل المجلات التي كانت بمثابة الجسر الذي ربط وقوّى العلاقة بين الجانبين، إذ شملت موضوعات المجلات التركية، التي كانت تهتم بالموضوعات السياسية وكذلك مستحضرات التجميل؛ أخبار الحفلات الموسيقية التي يقيمها الطرفان، وكانت مصدرًا ثريًّا في تزويد الجمهور أو السميعة بالأخبار الجديدة للمطربين والمطربات.

ومن هذه المجلات مجلة: "يديجون"، و"فوتو مجازين"، و"يني مجموعة"، و"رسملي راديو دُنياسى"، و"راديو هافتاسي"، و"سينما راديو"، و"راديو سيسي"، وغيرها من المجلات التي تصدرت صفحاتها، منذ الثلاثينات وحتى الخمسينيات، الكثير من الأخبار المتعلّقة بالموسيقى.

ورغم أن بعض هذه المجلات كانت تُغلق، لكن كانت هناك أخرى تصدر في الوقت نفسه، وهو ما يشير إلى اهتمام الأتراك بمثل هذا الجانب. وفي المقابل، قامت مجلتا "آخر ساعة" و"الراديو المصري" بدور مماثل في مصر، حيث قدّمتها الكثير من أسماء المطربين الأتراك على صفحاتهما مثل صفية آيلا، وفنانين مصريين مثل أم كلثوم.

واحتلت أم كلثوم موقعًا مميزًا على صدر صفحات المجلات التركية، حيث اعتُنيَ بأخبارها ونشاطاتها الفنية وأحدث أغانيها وأفلامها. ومثلما تصدّرت أخبار أم كلثوم المجلات، دخلت الأفلام الغنائية التي قامت بها أم كلثوم تركيا في أواخر الثلاثينيات. ولو تابعنا أخبار أم كلثوم على نحو ما نُشر في الصحف والمجلات بناءً على ما ذكره مراد أوزيلدريم، لتبين أن أخبارها ذاعت في تركيا في الوقت نفسه الذي سطع فيه نجمها في القاهرة، ما يشير إلى حرص الجمهور التركي على متابعة أخبار الفن في مصر.

ولم تقتصر شهرة أم كلثوم على الأفلام الغنائية التي عرضتها السينما التركية وفقط، وإنما حظيت أغانيها بنفس القدر من الاهتمام. لكن التطور المهم أن أغاني أم كلثوم أخذت تتردد بالعربيّة على المسارح التركية، فبريهان سوزاري التي تعلمت أغاني أم كلثوم في القاهرة، غنتها في حفلاتها المسرحية عندما عادت إلى تركيا. وقد نالت أغنية "غنيلي شوي شوي" استحسان الجمهور التركي في كازينو "تبة باشي" في إسطنبول. وفي القاهرة، غنت صفية آيلا أغنية "على بلد المحبوب" باللغة العربية أمام فاروق في مأدبة عشاء.

كشفت الحوارات التي أجريت مع الفنانين - الحوار الذي أجراه قاندمير في "يني مجموعة" مع أم كلثوم على سبيل المثال - عن خلفيات ثقافية من أم كلثوم بطبيعة تركيا، ومجريات الأمور السياسية، وما تبع من ذلك من تغيرات وتوسع في مجالات الحرية والحقوق، ومنها ما حظيت به المرأة التركية من حقوق، وكذلك الأنشطة السياحية التي تتمتع بها.

وفي المقابل، ثمة متابعة للسياق الثقافي المصري، واهتمام الجمهور بالحفلات، وحرص الدولة أيضًا على إذاعتها، ما يشير إلى اهتمام الدولة بالموسيقى. لكن الملفت في هذه المقابلة أن أم كلثوم كشفت عن حزنها وضيقها الشديدين مما يعانيه الفلاح المصري والمرأة المصرية، وافتقادهما لحقوقهما، ومن ثم ربطت سعادتها بحصولهما على هذه الحقوق.

اللافت أن أم كلثوم قدّمت، في حوارها الثاني مع المجلات التركية نصائح إلى المغنيين حول العالم، حيث دعت الفنانين إلى التحلّي بالأخلاق بوصفها من القيم الصالحة للفنانين، ومنها تجنّب التقليد الأعمى، والحرص على أن يكون للفنان شخصيته وهويته المستقلة. ولم تتوانَ عن نصيحتهم بالثقافة وقراءة كتب الأدب ودواوين الشعر القديمة والحديثة، إلى جانب دعوتهم لحفظ الأشعار وفهم معانيها، وعدم الغرور بتصفيق الجمهور، وألا يجعلوا الفن وسيلة للثراء ونصائح أخرى.

وذه النصائح التي جاءت على لسانها في 1950، ونشرت في مجلة "رسملي راديو دُنْياسى" صالحة للوقت الحاضر، ولم ينقص من قيمتها ولا أهميتها شيء. وقد كررت أم كلثوم نصائحها هذه في مقابلتها مع أحمد نديم جللي أوغلو.

ورغم الاهتمام الذي حظيت به أم كلثوم في الأوساط التركية، سواء بأغانيها أو أفلامها، إلا أنها لم تزر تركيا، وقد بررت عدم زيارتها لها بأن صحفيًا مصريًا قدّم لها صورة سلبية عن تركيا. لكن الحقيقة أن هذا السبب لا ينطلي على أحد، وهو ما حدث مع مؤلف الكتاب مراد أوزيلدريم الذي رأى أن ثمة أسبابًا أخرى قد تكون هي العامل الأساسي التي حالت دون زيارتها، وفسرها بحظر الأفلام العربية عندما رأت الحكومة التركية عجز الأفلام التركية عن منافسة الأفلام المصرية. بينما يتمثل السبب الثاني في عبد الناصر الذي لم يكن يحب تركيا، ولذلك رأت أم كلثوم عدم إغضاب عبد الناصر بمثل هذه الزيارة.

الأمر غير المقصود الذي يلفت إليه الكتاب هو كيف كانت القاهرة حاضنة ثقافية مهمة، فقد استوعبت فنانين من مختلف الجنسيات، وأقامت لهم حفلات موسيقيّة، واندمج بعضهم في الثقافة الموسيقية، وراح يعزف مع الفرق الموسيقية.

وقد تجلّى هذا في حضور الكثير من الفنانين الأتراك إلى القاهرة، وأيضًا بعض الفنانين من جنسيات مختلفة على نحو قصة الفنان الأرمني عازف الكمان "أرماناك ياصيمان" الذي انتقل من تركيا إلى مصر، وقد رافق فرقة سيد درويش في الإسكندرية ومنيرة المهدية، ومنير نور الدين سلجوق الذي كان معروفًا بين العرب بأنه "نصف إله الصوت".

ولأهمية الدور الذي لعبته القاهرة في هذا المجال، يتحدث المؤلف عن استضافتها في عام 1932 مؤتمر الموسيقى العربية الأول بدعم من فؤاد الأوّل ملك مصر. وقد شاركت في هذا المؤتمر وفود من جميع الدول، بما فيها تركيا. وتم فيه عزف الكثير من الألحان، وغناء الأغنيات التركية التي لاقت رواجًا كبيرًا، وقدمها التركي مسعود جميل، وابن بلدته رؤوف يتكا بك.

وقدّم مسعود جميل عرضًا منفردًا خلال المؤتمر، وهو ما لم يكن معروفًا في تركيا، وتم تسجيل هذا العرض في ثلاثة أقراص مدمجة في الولايات المتحدة الأميركية. أما رؤوف يكتا بك، فقدّم أثناء المؤتمر محاضرات عن مشاكل الموسيقى، لكن الأثر المهم الذي حدث له في القاهرة هو صدور كتابه "مطالعات وآراء"، عام 1934، والعجيب أن الكتاب لم يدرس دراسة كافية في تركيا على حد تعبير المؤلف.

الكتاب جدير بقراءة متأنية ومناقشة لما أثاره من قضايا عن علاقة التأثر والتأثير، وأسبقية التأثير، بالإضافة إلى قراءة تمثلات الثقافة العربية في الفنون التركيّة بصفة عامة.