على امتداد التاريخ القصير للسينما الفلسطينية، تمركز الثقل الموقعي لأمكنة أفلامها بعيدًا عن غزّة. اندفع المُخرجون إلى الضفة والداخل الفلسطيني، مثل حيفا والناصرة، بينما تراجع حضور قطاع غزّة بسبب افتقاده الشرعية المدينية.

وأمام سطوة الموقع الفلسطيني المُعترف به سياسيًا، الذي يتيح الفرص لصنّاع السينما الفلسطينيين، ظهر قطاع غزة في عدد قليل من الأفلام قادرًا على عكسِ الشأن الفلسطيني بتركيز أكبر، تتحول معه المادة الفيلمية من معالجة نظرية للإشكالية إلى واقع ملموس قادر على تقديم نفسه، بما يتضمنه من حواجز منشورة في مختلف الأفلام، بينما تتناغم الشخصيات بشكل مدهش وغريب بين الرغبة والحلم واستقبال الحياة، و الموت المحتمل كل يوم.

يوثّق فيلم "غزة غيتو: صورة لعائلة فلسطينية" (1985)، إخراج كل من بي هولمكويست وجوان مانديل وبيير بيوركلوند؛ حياة عائلة فلسطينية تعيش في مخيّم جباليا، يجاوره في الأساس التوثيقي المباشر نفسه فيلم "حتى إشعار آخر" (1993)، للمخرج رشيد مشهراوي، الذي قدّم مشاهد يومية للفلسطينيين تحت الاحتلال، من خلال عائلة فلسطينية فقيرة تعيش في مخيم الشاطئ، داخل منزل مسقوف بصفائح.

تَمثّل قطاع غزة، كمكان فلسطيني ثري، بهاجسي الموت والحلم في الفيلم المميز "حكاية الجواهر الثلاث" (1995) للمخرج ميشيل خليفي، وهو أول فيلم روائي طويل يُصوّر في قطاع غزّة، وأكثرها ثراءً على المستوى الفني والموضوعي.

في هذا الفيلم، عَمِل ميشيل خليفي على عكس حالة جوهرية تمثّل جانبًا من المسألة الفلسطينية، وهي التضاد الواضح بين محدودية المكان وسعة أشخاصه. ثمّة هنا فكرة محورية مفادها أن فعل الاحتلال وحجب المكان عبر الحواجز ونقاط التفتيش، محض خطأ وتشويه تاريخي. من خلال شخصية "يوسف"، تتشكل امتدادات الطفولة، وتعبّر عن رغبة ضخمة لدى الطفل في الحياة والحب والتشبّث بالوجود داخل الجماعة التي هي، في أحد أشكالها، معيّة وعلاقة عابرة مع العالم.

وفي عام 2021، عندما كان قطاع غزّة على أعتاب حربٍ رابعة، خلال عشر سنوات فقط، أخرج الأخوين طرزان فيلم "غزة مونامور"، الذي يقدّم حكاية رومانسية ملفتة تتمسك بإعادة المكان إلى حيز الأنسنة، والنشاط البشري الذي يحوي الحب والسخرية ومفارقات الحياة اليومية العادية، والتغيرات التي تضفي على الحياة معنىً ما؛ فليس بالضرورة معنى الحياة يُنتجه، دائمًا، الموت بالجملة.

البحر وثيقة المُجتمع

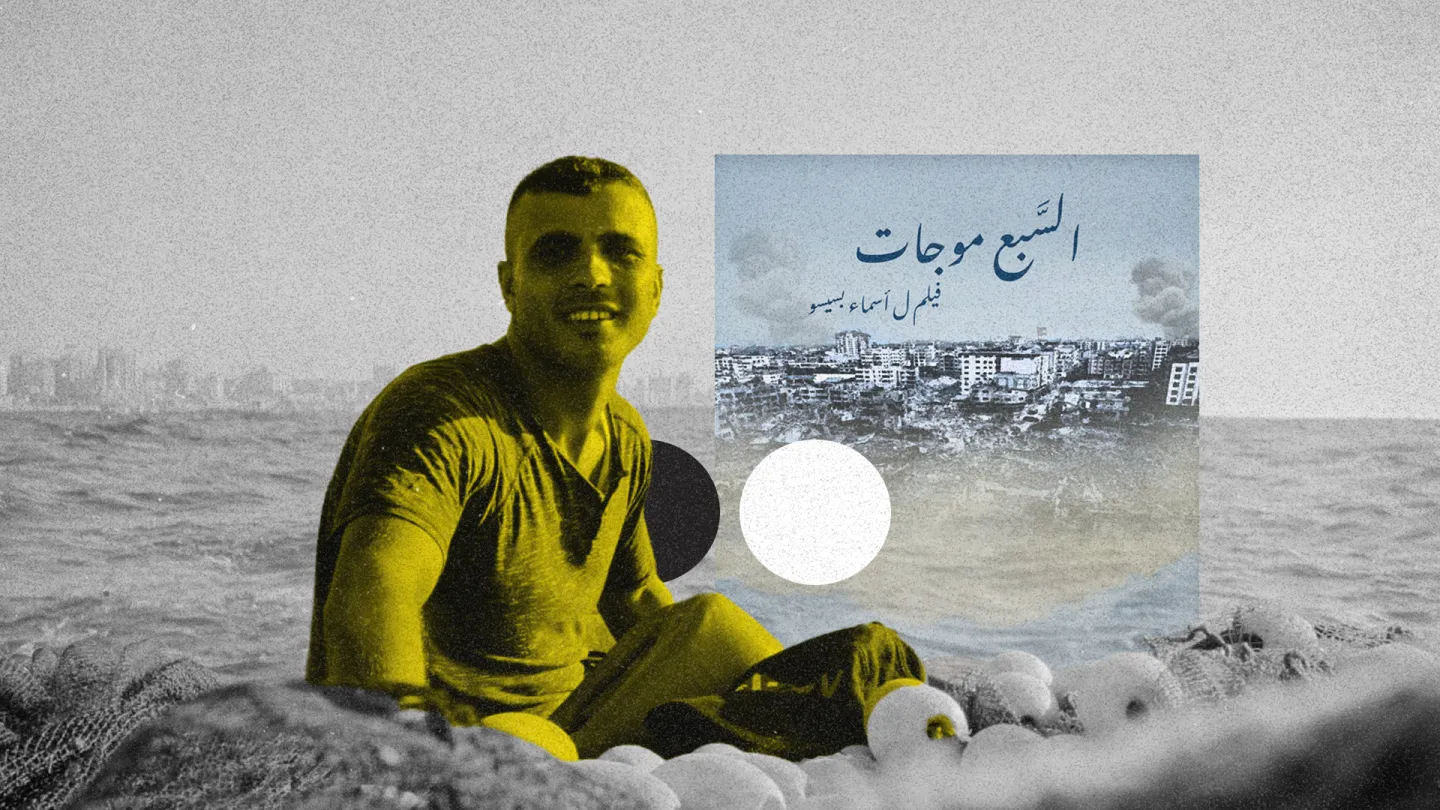

في آخر الأفلام التي صوِّرت في غزة قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قدّمت أسماء بسيسو في فيلمها "السبع موجات" جانبًا طبيعيًا من الواقع المُعاش في غزّة قبل الحرب عبر شخصيتي بيسان ورائد، من عائلة بكر التي تسكن جوار البحر. تطمح بيسان إلى احتراف رياضة التجديف، يدرّبها والدها ولديها بعض الميداليات المحليّة، بينما يعمل بكر مُنقذًا على شاطئ غزّة صباحًا، وصيّاد مع عائلته ليلًا.

في مُفتتح الفيلم صوت سيدة كبيرة تقول إن النبي أيوب كان مريضًا، وشفاه الله عندما غسلوه بمياه البحر. تذهب "المكبوسة والعيّانة والتي تريد أن تحمل" إلى البحر، تغمسها سيدة كبيرة في سبع موجات على الشاطئ لتنفك عُقد حياتها.

ومع أن هذا الملمح التُراثي قد ذُكِر في الفيلم بشكل عرضي، إذ ركزت أسماء اهتمامها على تشكيل مُعايشة مع المكان وما به من حركة وحياة ورغبة في العيش، من خلال بيسان وبكر؛ إلا أنه يكمن في هذه التفصيلة جانبًا أصيلًا من الوجود الفلسطيني، إذ تعكس المُمارسات الشعبية والارتكاز على التراث الفلكلوري والشعبي، المادي وغير المادي، جُزءًا من هويّة الأفراد، لا سيما في حالة الاحتلال والحجب المعيشي والجغرافي. لذلك يَلزم حِراك التكذيب العالمي للوجود الفلسطيني عبر إنتاج صوت مُنطلق من سياقات الحاضر، إضافة العودة إلى الماضي ومُشكّلاته الجماعية، التي بدورها عرضة للحجب أيضًا وتحتاج الى الخلاص.

عملت السينما الفلسطينية على خلق مُقاربات بين الماضي والحاضر الفلسطينيين، وتمثّل ذلك - على اختلاف لغة الحكي السينمائية - كمشترك أساسي بين المخرجين الفلسطينيين. لذا، يأتي فيلم "السبع موجات" مُرتكزًا على الآلية ذاتها، حيثُ تتطلب الرغبة في التعبير عن الحاضر ولو إشارة إلى تماسك تاريخي في العلاقة مع الأرض/التاريخ، وهنا يحضر التقليد الممسوح بأسطرة ما، علاقة غيبية، بوصفه مشتركًا في الوجود يخلق رابطًا عابرًا للزمن ضد واقع الشتات.

يحمل البحر وجهي الواقع والأسطورة في العلاقة مع البشر. ففي الفيلم، هناك روابط قوية بين عائلة بكر وشاطئ غزّة، الذي يذهب أفرادها إليه يوميًا للسباحة. بينما نرى أن طموح بيسان، التي تمثل جيلًا آخر، ينطلق من التجديف في بحر أكبر غير محدد بعدّة أميال، ويكون امتداده الأبدي حريّة حقيقية.

تعيش عائلة رائد على الصيد، وتثقُ في هذا الموجود الذي تتوافر فيه المعطيات الواقعية لتتشكّل معه علاقة مُباشرة، يومية وإجرائية مثل العمل، وتتوافر فيه كذلك مسحة الأسطرة، حيث الشاطئ الذي تقف على بدايته، يحمل بُعدًا آخر غير مرئي، يتضمن احتمالات فوق واقعية.

نظرًا للبنية التقليدية والمحافظة للمجتمعات العربية، تكونت علاقة معينة لها خصوصيتها بين البحر وأحلام النسوة اللاتي، بحُكم بعدهنّ عن المجال العام، تضخمت لديهن أحلام الزواج والأمومة كأسس للعيش، واقتنعنّ بأن أمواج البحر تشعر بأحلام الفتيات إن مارسن الطقس كما يجب.

يتطلب طقس السبع موجات وجود والدة المعنية بالطقس أو إحدى السيدات الكبيرات، لتقرأ بعض آيات القرآن الكريم، مع استخدام ورق شجر "السدرة" وبعض الأحجار الكريمة، والعيون الزرقاء. وفي بعض الأحيان، يتم استخدام البخور فوق رأس الفتاة، وتتكرر عملية الغمس في سبع موجات، لمدة ثلاثة أيام. ويُقال إن أسطورة السبع موجات جاءت من طقسٍ مسيحي منتشر في مدينة العريش بمصر، يمارسه المسلمون بشكلٍ أقل، يُطلق عليه "أربعاء أيوب"، ويمارس سنويًا فجر الأربعاء السابق لعيد الفصح، حيث يتواجه الناس إلى البحر، إيمانًا بقدرته على منحهم العافية وإزالة المرض، لأن أيوب النبي شُفي بعد أربعين عامًا حينما اغتسل بمياه البحر.

قدّم الفيلم هذا الملمح بشكل جعل عبوره سلبيًا، لكن اهتمامه بتقديم اللحظة الراهنة، من حيث التعايش مع المكان المحجوب، والأزمات الفردية والجماعية للناس؛ جعل من تعبيرات رائد عن البحر، وارتباط أهله به، مُحاولة لتحريك حيّز تاريخي مُتنكّر، يتمثّل في العلاقة اليومية المُعاشة بين رائد المُنقذ والصياد، وبين البحر كمدلول نشاط تراكمي وجماعي. تُفرز هذه العلاقة حلقات تتصل مع السردية التاريخية، التي تتشكل زمنيًا عبر التواتر الشفهي. وبالتالي، فهي وإن افتقدت للعقلنة أو مُسحِت بفقر في الوعي، تظل شاهدة على إنتاج عمليات مستمرة ويومية تقوم على الانتقاء، الذي يُنتج صورة مميّزة وعلاقة جذرية بين الفرد والمكان.

في فيلم "حكاية الجواهر الثلاث"، تتجلى سُلطة الواقع الفلسطيني على المادة السينمائية وكذلك النوع. كان فيلم خليفي روائيًا، مُفعم بكثافة بصرية ترتكز على التجاوُب الواقعي مع المكان، وهي آلية مُشابهة، على اختلاف قياس الجودة الواسع، مع فيلم "السبع موجات". يستند فيلم خليفي إلى الواقع بصريًا، ويعكس صورة محجوبة في غزّة التسعينيات، التي كانت محاطة بسلسلة من الحواجز تؤطر حياة الطفل يوسف في مدار حركة محدودة. وعندما يرغب في تجاوز المكان وذاته، ويتمسّك بالحب، يلجأ إلى الأسطورة ويختبىء في صناديق البرتقال، ليهرب إلى أميركا الجنوبية، بحثًا عن إيجاد دليل الحب ليقدمه إلى حبيبته الصغيرة. وخلال اختبائه، يُغيّر الحلم المشبع بعناصر تراثية محليّة، معطيات الواقع.

لا ينحصر ذكر المُشترك التاريخي بين فيلمي "حكاية الجواهر الثلاث" و"السبع موجات" في محدودية خلق مُشتركات سردية بين فيلمين، ذلك أن المُقاربة بينهما غير صحيحة نظرًا للتفاوت الفني والنوعي الكبير بين الفيلمين. لكن، باعتبار أن الواقع الفلسطيني مادة تعبيرية أكبر من الفن، شديدة الاحتياج إليه؛ تأتي الحاجة إلى استنطاق ما هو غير مادي من التراث بمثابة ضرورة تجعل للأفلام طموحًا مُشترك يتمثل في تحويل إشكالية الأرض إلى مسألة بسيطة وحقيقية، تكون بهذه المُباشرة: ثمّة تاريخ هُنا لا يُمكن حجبه.

كم تبدو الليلة الماضية بعيدة

في أحد المشاهد، على كابينة الإنقاذ، يجلس زملاء وأصدقاء رائد. يتحدث أحدهم عن واقع الشباب الغزي وما يعانيه من بطالة وفقر وتمييز في توزيع الوظائف. ينفعل "محمد" وهو يتحدث عن صعوبة إعالة أسرته، احتمالات الهجرة، والعائلات التي تشجّعت وهاجرت عبر البحر وماتت فيه. بيسان تشتكي من محدودية المكان أمام حلمها الكبير، تتحدث عن قسوة النظرة المجتمعية للإناث، وغياب دعم أي موهبة فلسطينية ولو بقدرٍ قليل.

تمثّل هذه الأزمات، ومُجمل المادة الفيلمية، الآن، مادة مركّزة من الحنين إلى حياة سابقة حيثُ هذه الحياة الصعبة حاليًا فردوس مفقود. كُل شيء في الفيلم يُمثّل فقدًا كبيرًا، وجود الناس في جماعات قادرة على الحكي والشكوى دون تهديد بهجمات جويّة، دون إخلاء ونزوح. هُناك حضور للنشاط الإنساني، شكل ما للحياة حتى وإن عُرفت بأزماتها.

يأتي المكان الغزّي بدوره مُرتجلًا معماريًا. تلتقطُ الشاشة بعض البنايات المدمرة، رماد بنايات وأنصافها، لتعلن عن نفسها بوصفها علامات حرب سابقة. مكان ارتجالي لا يُحقق سوى الإيواء، ومع ذلك يُرى الآن كأنه المكان الكامل، الذي يوفّر كل شيء.

يكشفُ "السبع موجات"، بسبب ظروف وتوقيت تصويره التي انتهت قبل الحرب بوقتٍ قليل، مدى إطار الكارثة التي تحدُث في قطاع غزّة مُنذ أكثر من سنة. حينما نتحدثُ عن مكان أهله محجوبون، يعيشون شبه حياة وشبه عمل وشبه موت، ونعتبر أن هذه الحياة طموح حالي، فعلينا أن ننُظر أولًا عن مدى إدراكنا لمركز الموت في غزّة حاليًا، وكيف ندركه خلال زمنٍ مضغوط ومُكثّف؟

لا يستطيع الزمن السينمائي أن يشمل زمن الواقع وتعاطي الوعي البشري معه، لأن كل مشهدٍ سينمائي هو ابن اللحظة الراهنة، حتى وإن كانت حكاية الفيلم تاريخية، فالمكوّنات الفنّية هي من تتحرك إلى الزمن وتعود إليه. لذلك، فإن الفضاء الزمني الفعلي بين الماضي والحاضر في السينما يكاد يكون غير موجود، كما أن كل مادة فيلمية تمثّل حاضرًا له استقلاليته.

يفرضُ الواقع الفلسطيني على الزمن المُسجّل في "السبع موجات" مُعطيات جديدة، حتى مع مُباشرة الزمن الفيلمي والفقر في مُعالجته فنيًا. المادة البصرية في الفيلم، الأماكن الحية والشباب والعائلات والحركة والأنوار والفكرة المُجرّدة بإمكانية التصوير؛ تجعلنا نتعاطى معها باعتبارها زمنًا بعيدًا، لأن تطورات المكان ذاته وأشخاصه حاليًا، تُشير إلى زمنٍ طويل من الحرب، وهذا الدمار يقول إن هذه الأرض وهؤلاء البشر يُقتلون مُنذ سنوات طويلة.

قدّم الفيلم وثيقة معيشية بسيطة، بآليات سينمائية تأخذ من التسجيلي عناوينه الأساسية فقط، لكن الظرف الفلسطيني الاستثنائي لم يكن ليحتاج سوى كاميرا تتعايش مع يومه، حتى يتخلّق ثراء معيشي لا تُثقله أزمة الحياة في مكان محجوب جغرافيًا وعُرضة للقصف دائمًا، بقدر ما تثقله القدرة المُدهشة لدى الفلسطينيين في الفيلم على تدبير طريقة للعيش.

وتعيدنا هذه القدرة إلى قاعدة أولية تشير إلى أن الحرب لا تُعرف فقط بموتاها؛ إذ علينا أن نحتفظ بثِقل هذه القدرة على العيش، باعتبارها ذاكرة للوجود الفلسطيني، تعنيه وتعني الوجود البشري معًا.

لعل هذا ما يجعلنا نُدرك كارثة خسارة شعب يُنذرنا بأن موته، بشكل ما، أكبر من مجرد موت مجتمع، أو عرق، بل هو شيء من موت العالم.